Malgré la place croissante des coupes rases dans le débat public, leur suivi demeure lacunaire : les données disponibles sont le plus souvent agrégées et n’offrent pas d’information quant à leur répartition territoriale. Pour répondre à ce manque, Canopée a développé l’Observatoire des coupes rases : un suivi des coupes rases fondé sur la détection satellitaire.

Cette étude s’inscrit dans la continuité des évaluations existantes des surfaces de coupes rases en France. Elle apporte un éclairage complémentaire en mobilisant une approche par territoire et en croisant les données satellitaires avec différentes couches cartographiques caractérisant les enjeux écologiques. Elle vise à objectiver les dynamiques de transformation des forêts et à éclairer la décision publique via des données comparables et ouvertes.

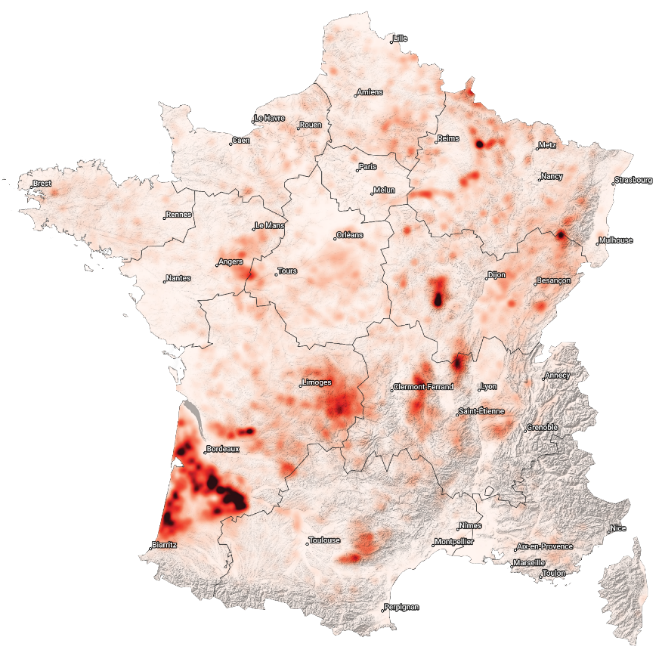

Surfaces des coupes rases entre mi-2018 et mi-2024 en France hexagonale (source : © Canopée)

Après un pic observé entre mi-2018 et mi-2019, la surface de coupes rases en France hexagonale montre une tendance à la baisse. En l’absence de données antérieures, il n’est toutefois pas possible de déterminer s’il s’agit d’une évolution de long terme ou d’un simple retour à un niveau comparable à celui d’avant la crise des scolytes. Le taux de coupes rases demeure néanmoins élevé au regard des enjeux écologiques et climatiques, et se concentre particulièrement dans certains territoires soumis à une forte pression de coupes rases.

La surface de coupes rases détectée en moyenne, entre mi-2018 et mi-2024, avec cette méthode basée sur l’utilisation d’images satellites, s'élève à environ 61 000 ha (un chiffre cohérent avec l’évaluation de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Les coupes rases sont proportionnelle-ment plus fréquentes en forêt privée qu’en forêt publique ce qui révèle les failles de l’encadrement actuel. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est concentrent environ 60 % des coupes rases entre mi-2018 et mi-2024. Plus les coupes rases sont grandes, plus elles ont des impacts environnementaux négatifs. La réduction des coupes rases constitue un levier politique majeur – et largement sous-utilisé – pour préserver le puits de carbone.

Rapport de l'Observatoire des coupes rases (à télécharger en pdf)

Méthodologie d’analyse de la dynamique des coupes rases par suivi satellitaire (à télécharger en pdf)

Le suivi quantitatif et spatialisé des coupes rases constitue un enjeu méthodologique majeur pour documenter l’ampleur, la dynamique temporelle et la distribution territoriale de cette pratique. Ce rapport présente une méthodologie de détection par télédétection satellitaire visant à établir un suivi annualisé des coupes rases en France hexagonale sur la période mi-2018 à mi-2024, à partir d’indicateurs dérivés de la hauteur de la végétation. L’approche repose sur l’exploitation des produits issus de la méthode FORMS-T, qui combine des données radar (Sentinel-1), optiques (Sentinel-2) et LiDAR spatial (GEDI) au sein d’unmodèle d’apprentissage profond afin de produire des cartes annuelles de hauteur à une résolution de 10 mètres. Dans ce cadre, une coupe rase a été définie opérationnellement dans cette approche par deux critères : une diminution de hauteur supérieure ou égale 5 mètres entre deux saisons feuillues successives, interprétée comme une perturbation significative, et une hauteur médiane résiduelle inférieure ou égale à 8 mètres après perturbation, seuil calibré par analyses de sensibilité, confrontation à des observations de terrain et cohérence sylvicole. Cette définition vise à approcher au mieux la disparition de la quasi-totalité du couvert à l’échelle spatiale considérée, sans prétendre inférer l’intention sylvicole (type de coupe, transformation, défrichement) que la télédétection ne permet pas de discriminer directement.

Article scientifique :

Schwartz, M., Ciais, P., Sean, E. et al. (2025). Retrieving yearly forest growth from satellite data : A deep learning based approach. Remote Sensing of Environment, 330, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425725003633

Données utilisées

- ADMIN EXPRESS (IGN)

- BD ALTI (IGN)

- BDIFF Base de données sur les incendies de forêts en France (IGN)

- BD FORÊTS V2 (IGN)

- BD TOPAGE (Eau France)

- Forêts anciennes (IGN)

- Forêts publiques (ONF)

- Natura 2000. Zones de protection spéciales (INPN)

- Natura 2000. Zones spéciales de conservation (INPN)

- Parcs nationaux (Parcs nationaux de France)

- Parcs naturels régionaux (IGN)

- Sylvoécorégions (IGN)

Articles connexes

Global Forest Watch, une plateforme en ligne pour la surveillance des forêts à l'échelle mondialeCartes et données sur les forêts en France et dans le monde

Forest Navigator, un outil pour explorer les données forestières à l'échelle européenne

Cartes et données sur la canicule et les incendies de forêt en France et en Europe

Quelles sont les surfaces qui pourraient être reboisées dans le monde ? (Reforestation Hub)

Le rôle des arbres urbains dans la réduction de la température de surface des villes européennes

Cartographie des incendies en Californie

Incendies en Amazonie : les cartes et les images auraient-elles le pouvoir d'attiser la polémique ?

Mégafeux. Le changement climatique augmente les risques d’incendies de forêt extrêmes à l’échelle mondiale

Méga feux en Australie : une conséquence du réchauffement climatique, mais attention aux fausses images !