Le spectacle des éclipses solaires suscite depuis longtemps la curiosité et l'admiration des hommes. Aujourd'hui les scientifiques sont en mesure de produire des cartes donnant la trajectoire précise de l'éclipse sur un globe terrestre. Ces cartes sont largement relayées par les médias et sur Internet. Elles participent à la popularité de ce phénomène céleste et favorisent l'attraction touristique autour de ce type d'événement. Entre outils de prévision, instruments de visualisation scientifique, supports de communication, quel est le statut et l'usage de ces cartes d'éclipses solaires ?

1) Les cartes d'éclipse, quesako ?

D'après l'Observatoire de Paris, on distingue deux types de cartes d'éclipes, les cartes générales et les cartes locales.

Pour chaque éclipse, on trace généralement une ou deux cartes générales de l'éclipse. Sur ces cartes on fait figurer les courbes suivantes : la bande de centralité (lorsqu'elle existe), les limites boréale et australe de l'éclipse, les courbes de commencement, de fin et de maximum au lever et au coucher du Soleil, ainsi que les courbes de commencement et fin pour des instants donnés (toutes les heures en général). Pour le tracé de ces cartes, on utilise une projection stéréographique, c'est-à-dire une

projection azimutale conforme. Cette projection, qui conserve les angles mais pas les distances, déforme les continents mais permet d'avoir une représentation des pôles terrestres sur la carte. On utilise également une

projection orthographique, elle permet de représenter la trajectoire de l'éclipse sur un globe terrestre vu de l'espace.

- On trace également un certain nombre de cartes locales. Sur ces cartes, on donne également les courbes de commencement, de fin et de maximum pour des instants donnés (avec un pas plus adapté à la carte), et parfois on trace aussi la projection de l'ombre pour des instants donnés. Les cartes locales sont tracées à l'aide de différentes projections en fonction des lieux représentés (projection conforme de Lambert, projection de Mercator...).

Globe terrestre représentant la trajectoire de l'éclipse du 11 août 1999 (source :

CLEA)

Voir des exemples de cartes générales et de cartes locales sur le site Astronomy.com

2) Depuis quand cartographie-t-on la trajectoire des éclipses ?

L'astronome Edmund Halley a été l'un des premiers à cartographier la trajectoire d'une éclipse solaire en 1715, particulièrement visible depuis l'Angleterre. D'après cet article qui brosse l'histoire des cartes d'éclipse solaire, la carte la plus ancienne représentant une éclipse serait celle d'Erhard Weigel (1654). Mais d'un point de vue scientifique, la carte de Halley serait vraiment novatrice en projetant l'ombre portée du corps céleste sur la Terre et en donnant une vue d'en haut. Une carte d'éclipse solaire de 1738 présente d'ailleurs la carte comme "le miroir astronomique du ciel : où l'on peut observer les phénomènes célestes les plus remarquables". Auparavant on représentait les éclipses vues d'en bas à travers des descriptions d'almanachs ou dans des oeuvres artistiques. On note cependant que, dès l’époque médiévale, des érudits comme Johannes Sacro Bosco ont placé la Lune entre le Soleil et la Terre, montrant le cône d'ombre provenant de la Lune.

Au début du XVIIIe, Halley entendait faire de sa carte un outil d'information pour les moins bien informés et souhaitait par là mettre en avant les principes de sa philosophie naturelle :

« Une éclipse semblable n'ayant pas été vue depuis de nombreux siècles dans les régions méridionales de la Grande-Bretagne, j'ai pensé qu'il n'était pas inapproprié d'en rendre compte au public, afin que l'obscurité soudaine dans laquelle les étoiles seront visibles autour du Soleil, ne puisse surprendre personne parmi le peuple, qui, si elle n'était pas annoncée, serait enclin à la considérer comme de mauvais augure et à l'interpréter comme un mauvais présage pour notre Souverain Seigneur le Roi George et son gouvernement, que Dieu préserve. Par là, ils verront qu’il n’y a rien de plus naturel, et rien de plus que le résultat nécessaire des mouvements du Soleil et de la Lune. Et cette éclipse montrera à quel point ces éléments sont bien compris. »

François Arago montre dans son ouvrage Astonomie populaire (chapitre XXII) que les choses ont bien changé au milieu du XIXe siècle : « Fontenelle rapporte qu’en l’année 1654, sur la simple annonce d’une éclipse totale, une multitude d’habitants de Paris allèrent se cacher au fond des caves. Grâce aux progrès des sciences, l’éclipse totale de 1842 a trouvé le public dans des dispositions bien différentes de celles qu’il manifesta pendant l’éclipse de 1654. Une vive et légitime curiosité avait remplacé des craintes puériles ».

« Une description du passage de l'ombre de la lune sur l'Angleterre

dans l'éclipse totale du soleil (Halley, avril 1715)

Pour les éclipses de 1715 et de 1724, l’astronome Edmund Halley dresse deux cartes similaires de la Grande-Bretagne où il superpose sur une partie de l’Angleterre (celle qui voit le passage de l’éclipse) un grand disque ovale représentant l’ombre de l’éclipse. Les éclipses deviennent alors le sujet principal de la carte et plusieurs cartographes produisent de telles cartes –prédictives ou rétrospectives - sur l’éclipse « anglaise » de 1724, les « écossaises » de 1737 et 1748, « l’européenne » de 1764. En France, alors pays en pointe dans le domaine de la cartographie, cette dernière éclipse est traitée par deux cartes, celle de Lepaute, Lattré et Tardieu, et une seconde en 1764 par Louis-Charles Desnos (1735/1805), alors principal concurrent des Lattré. Elles ont toutes deux l’originalité d’être en couleur. Néanmoins celle de Lepaute paraît en premier, deux ans avant l’éclipse. Elle offre d’autres particularités, que vous pouvez découvrir sur Gallica.

Pour en savoir plus :

- « Halley et ses cartes des éclipses totales de 1715 et 1724 » (Harvard.edu)

- « La carte de l’éclipse solaire du 1er avril 1764 : une œuvre féminine » (Gallica)

- « Historical solar eclipse maps » (eclipse-maps.com)

- « Halley's Eclipse : a coup for Newtonian prediction and the selling of science » (The Guardian)

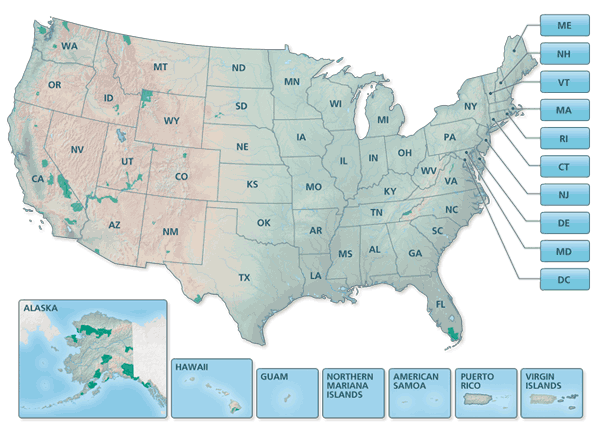

3) L'exemple de l'éclipse du 8 avril 2024 en Amérique du Nord

La très belle carte-infographie

Total Eclipse de Kenneth Field montre les lieux où l'éclipse du 8 avril 2024 sera la plus visible aux Etats-Unis (à télécharger en haute résolution sur le site d'

ESRI). Chaque symbole sur la carte montre « la position de la lune au moment de l'obscurcissement maximum », offrant une visualisation très précise de l'étendue de l'éclipse à travers tout le pays. La carte comprend également une bande sombre qui montre la trajectoire de l'éclipse totale.

Le carte de

Bloomberg utilise également des symboles solaires pour représenter l'étendue de l'éclipse plus ou moins visible selon les endroits. Les symboles sont animés pour montrer le passage de la lune devant le soleil vu de différentes villes d'Amérique du Nord. Voir également le site

eclipse2024.org qui propose un simulateur d'éclipse solaire.

Les outils informatiques permettent aujourd'hui de réaliser des simulations et des cartes animées. Greg Fisk a par exemple produit une carte animée corrélée à un histogramme montrant l'heure de passage dans chaque ville et le nombre d'Américains plongés dans l'obscurité à ce moment-là.

Une nouvelle carte du calculateur d'éclipse

John Irwin affirme que le chemin de la totalité, large d'environ 185 milles, est en réalité légèrement plus étroit qu'on ne le pensait auparavant, ce qui signifie que les personnes situées au bord de cette bande pourraient ne pas vivre l'expérience d'éclipse à laquelle elles s'attendaient.

L’engouement des Américains pour l’éclipse solaire du 8 avril 2024 est à l'origine d'une importante fréquentation touristique. Le nombre de réservations Airbnb sur son trajet a explosé. Le taux d'occupation pour toutes les annonces de location actives aux États-Unis, au Canada et au Mexique est de 92,4 % pour la nuit du 7 avril, en forte hausse par rapport à ce qu'elle était quelques jours auparavant (autour de 30 %), selon la société de données de voyage

AirDNA.

« Les réservations Airbnb illustrent la trajectoire de l'éclipse totale » (

Axios)

« L'éclipse stimule les agences de voyages pour des Américains à la recherche d'un événement céleste rare » (

Reuters)

« La trajectoire de l'éclipse laisse aussi une trace sur les prix élevés des hôtels » (

New York Times)

« Eclipse solaire : état d’urgence aux chutes du Niagara, où un million de visiteurs sont attendus » (

20 minutes). La commune de Niagara Falls (Canada) a confié ne pas avoir « les infrastructures pour autant de monde au même moment ».

La précédente éclipse solaire qui a eu lieu en

août 2017 aux Etats-Unis ne semble pas avoir mobilisé une telle ferveur. Mais déjà à l'époque, la trajectoire de l'éclipse était visible à travers les requêtes dans le moteur de recherche Google (

Washington Post).

Du fait qu'ils ont connu déjà une éclipse le 21 août 2017, les résidents américains ont la chance d' observer deux éclipses solaires totales en un peu moins de sept ans.

Les chasseurs d'éclipses du monde entier vont à nouveau converger vers ce que l'on appelle le chemin de la totalité, ou la bande traversant les États-Unis à partir de laquelle les gens verront la lune recouvrir complètement le soleil le 8 avril 2024. « L'éclipse de 2024 pourrait être encore plus excitante en raison des différences dans la trajectoire, le calendrier et la recherche scientifique...En plus de cela, les téléspectateurs auront une meilleure chance de voir des protubérances qui apparaissent comme des volutes roses et brillantes provenant du Soleil », déclare la

NASA sur son site. Lors de l'éclipse solaire de 2024, la Lune sera plus proche de la Terre qu'elle ne l'était lors de l'événement de 2017, obscurcissant encore davantage les rayons du soleil et créant un chemin de totalité plus large. La principale incertitude reste souvent la météo car la

couverture nuageuse est susceptible d'empêcher de voir correctement l'éclipse. Heureusement il y a les images diffusées dans les médias et sur Internet pour assister au spectacle à distance.

Les données de l'éclipse solaire du 8 avril 2024 sont disponibles au

format SIG sur le site de visualisation scientifique de la NASA (voir par

ici les données de l'éclipse totale de 2017 et par

là l'éclipse partielle de 2023).

La trajectoire de l'éclipse totale de 2024 aux Etats-Unis (source :

© NASA)

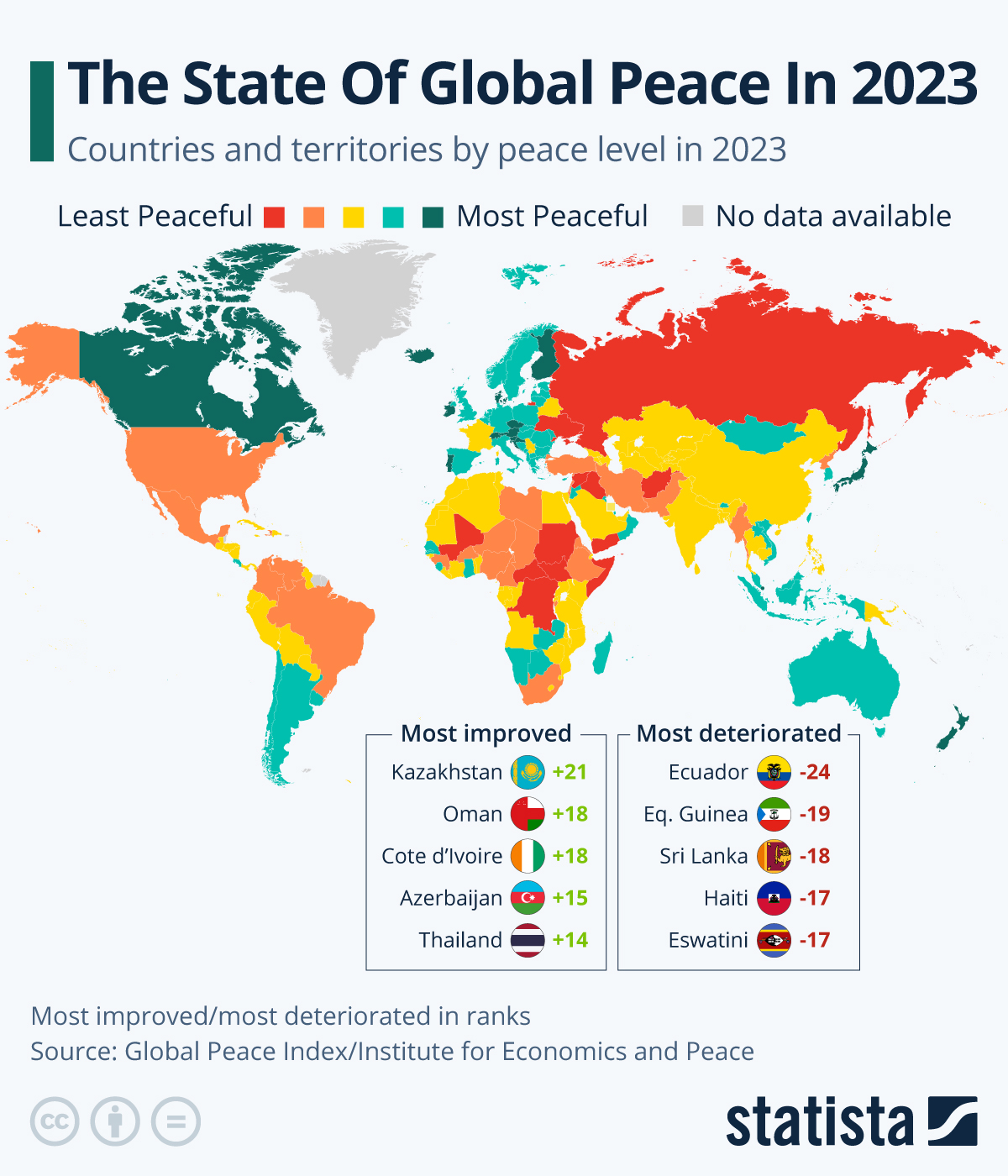

Carte des autres éclipses qui se produiront au cours du XXIe siècle aux États-Unis (

Statista, licence CC)

Grâce à leur prévisibilité, il est possible de cartographier avec précision les prochaines éclipses solaires.

Science News a cartographié les 14 prochaines éclipses totales de Soleil dans le monde qui vont avoir lieu dans les 20 prochaines années. Pour réaliser sa carte interactive, Science News s'est appuyé sur la base de données

Canon des cinq millénaires des éclipses solaires de la NASA, qui fait un recensement détaillé de toutes les éclipses solaires de 2000 avant JC à 3000 après JC.