Suite au référendum du 3 décembre 2023 qui a remporté 95% de « oui », le Venezuela a partagé une nouvelle carte officielle qui intègre le territoire de l'Essequibo. Ainsi le président chaviste Nicolás Maduro officialise l'annexion des 2/3 du Guyana voisin. Le territoire de l'Essequibo, riche en pétrole et en minerais, est convoité de longue date par le Venezuela. Cette annexion intervient dans un contexte de fragilité politique du régime de Maduro qui trouve là un exutoire au mécontentement grandissant dans un pays rongé par l'inflation et la corruption.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, montre une carte de son pays incluant la région guyanaise de l'Essequibo, lors d'une réunion à Caracas, le 5 décembre 2023 (source : ©AFP)

Maduro brandit la nouvelle carte du Vénézuéla avec l'Essequibo annexé dans un acte du Conseil fédéral du gouvernement et du Conseil de défense le mardi 5 décembre 2023. « J'ai immédiatement ordonné de publier la nouvelle carte du Venezuela avec notre Guayana Esequiba et de l'apporter dans toutes les écoles, lycées, conseils communautaires, établissements publics, universités et dans tous les foyers du pays. C'est notre carte bien-aimée ! »

1) Un conflit frontalier qui remonte à plus de 150 ans

Le Guyana affirme que la frontière entre les deux pays a été fixée en 1899 par un tribunal d'arbitrage. Pour le Venezuela, le fleuve Essequibo est la frontière naturelle entre les deux pays depuis 1777. Le Venezuela affirme que la frontière « naturelle » avec le Guyana est formée par le fleuve Essequibo, et non par la ligne Schomburgk, tracée en 1844 et présentée en 1886 par le Royaume-Uni comme la frontière internationale. En 1899, l’arbitrage des Etats-Unis aboutit à des concessions bilatérales permettant une démarcation, mais aussi à la perte pour le Venezuela d'un territoire d'environ 160 000 km², et de plus de 200 kilomètres de côtes ouvertes sur l'Océan Atlantique, ce qui n’allait pas être sans conséquence par la suite du point de vue du droit maritime et de l’exploitation des ressources.

Le territoire tient son nom du fleuve Essequibo qui dérive du nom de Juan de Esquivel, un officier de Diego Colomb, fils aîné de Christophe Colomb et héritier de la couronne de vice-roi, qui explora la région pendant les premières décennies du XVIe siècle. L'Essequibo fait partie intégrante du Venezuela depuis son indépendance en 1811. Mais en 1840, profitant des difficultés du jeune État à contrôler ses frontières, le Royaume-Uni s’approprie la région et l'annexe à sa colonie guyanaise. Une annexion jamais reconnue par le Venezuela (source : Wikipedia).

Le conflit frontalier s'est réactivé au moment de l'indépendance de la Guyane britannique en 1966. Malgré des tentatives d'arbitrages successifs (signature de l’Accord de Genève, dont le contenu favorise la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes pour le règlement pratique du différend), aucune solution n'a pas être trouvée au niveau international. Si la question de l'Essequibo fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus au Venezuela, elle rencontre une vive opposition de la part du Guyana anglais qui a déposé une motion auprès de la Cour internationale de justice de La Haye pour essayer d'empêcher le référendum d'annexion du 3 décembre 2023.

Le territoire de l'Essequibo revendiqué par le Venezuela (source : Wikipedia)

2) L'Essequibo, une région riche en ressources naturelles

Le territoire de 159 500 kilomètres carrés situé à l’ouest du fleuve Essequibo représente les deux tiers de la Guyane britannique et est également frontalier avec le Brésil. Il est riche en or, diamants, bois et pétrole : un désert vert au sous-sol chargé de ressources naturelles (gaz et pétrole, or, diamants, cuivre, bauxite, fer et aluminium). Il donne accès à une zone de l'Atlantique où du pétrole a été découvert en grande quantité, attirant l'attention du gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro. En 2015, la compagnie ExxonMobil découvre un important gisement de brut au large des côtes de l’Essequibo. L’entreprise américaine préfère traiter avec le petit Guyana qu’avec le Venezuela socialiste. Le litige territorial resurgit. Il est à vif depuis qu’en août 2023, le Guyana a lancé un appel d’offres pour l’exploitation de plusieurs secteurs pétroliers dans l’Essequibo. En octobre 2023, la découverte d’un nouveau gisement de pétrole porte les réserves du Guyana à près de 11 milliards de barils.

Les observateurs évoquent « un nouvel émirat ». Après avoir augmenté en 2022 de 57,8 % – un record mondial –, le produit intérieur brut du Guyana devrait encore progresser de 38 % en 2023, selon le Fonds monétaire international. L'entreprise ExxonMobil, l’opérateur principal du projet d’extraction, prévoit qu’elle atteindra 0,8 million de barils par jour d’ici fin 2025. Le petit État d’Amérique latine extraira en 2025 près de 1 % de la demande mondiale (soit plus que le Koweit). Un pactole vers lequel se tourne Caracas. Le gouvernement vénézuélien affirme que le Guyana n'a pas compétence pour accorder des concessions dans les zones maritimes au large de l'Essequibo. Parmi les premières mesures, Maduro a autorisé la Petroleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) et la Corporation vénézuélienne de Guyane (CVG) à créer les divisions PDVSA Essequibo et CVG Essequibo. Il a également ordonné l'octroi de licences d'exploitation pour l'exploration et l'exploitation du pétrole, du gaz et des minéraux dans le territoire annexé. En s'emparant de la région d'Essequibo, le Venezuela prend le contrôle d'une grande partie du champ pétrolifère appelé bloc Stabroek.

Beaucoup se demandent pourquoi le Venezuela, déjà riche en pétrole, veut aussi celui de son voisin. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de la planète, mais son industrie pétrolère est à genoux, conséquence de la mauvaise gestion, du sous-investissement, de la corruption et des sanctions économiques en vigueur depuis 2019 (après la réélection frauduleuse de Nicolas Maduro). Sa production a chuté de 3 millions de barils par jour jusqu'à moins de 400 000. Elle se maintient aujourd'hui péniblement à 750 000 barils quotidiens. La raison est liée aussi à la nature du pétrole du Guyana : plus facile à raffiner, il est rentable dès 35 $ le baril. Le projet s'inscrit dans le cadre plus large d'un nouveau front pionnier contrôlé par les pouvoirs publics dans le grand Est vénézuélien. Il pose la question des litiges transfrontaliers sur le plateau des Guyanes, enjeux géopolitiques à l’interface des mondes amazoniens et caribéens. Dans un article consacré aux Opérations offshore à proximité de frontières arbitraires, Ricardo Salvador De Toma Garcia met en évidence l'influence des acteurs de la géopolitique du pétrole dans les processus de négociation et de résolution des controverses sur la délimitation des frontières. Le cas de l'Essequibo est un bon exemple pour montrer les effets échelonnés de la distribution des concessions offshore dans des espaces maritimes non délimités, ces pratiques contribuant à reconfigurer les dimensions géopolitiques des controverses.

Identification des secteurs de concessions offshore autorisés unilatéralement par le Guyana

(source : Ricardo Salvador De Toma Garcia, 2023)

3) Le référendum d'annexion et ses conséquences

Le référendum organisé le 3 décembre 2023 a plusieurs finalités : réaffirmer les revendications du Vénézuela sur cette région, mais aussi renforcer le pouvoir de Maduro à un an des prochaines élections présidentielles. D'un point de vue géopolitique, la décision d'annexer l'Essequibo a une incidence sur tout le continent sud-américain, voire au delà. Le Venezuela entend profiter du soutien de la Russie à l'échelle internationale et desserrer la pression exercée par le groupe de Lima, hostile au régime socialiste de Maduro. Le Royaume-Uni pourrait lui-même réagir en soutenant la Guyanne britannique, tandis que la France pourrait à terme voir des répercussions sur le territoire de la Guyane française située à proximité. Le Brésil veut quant à lui éviter un conflit à sa frontière et la déstabilisation de la région. Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva dit « ne pas vouloir de guerre en Amérique du Sud ». Les membres du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay) ainsi que le Chili, la Colombie, l’Equateur et le Pérou ont exhorté « les deux parties à dialoguer et à rechercher une solution pacifique afin d’éviter des initiatives unilatérales qui pourraient aggraver la situation ». La Chine, qui se fait rembourser ses crédits directement en pétrole par le Vénezuela, a demandé aux deux pays de résoudre leur différend « de manière correcte ».

De fait, le référendum de décembre 2023 vient entériner des revendications territoriales de longue date. Depuis 1999, le Venezuela affirme dans l'article 10 de sa constitution que « le territoire et les autres espaces géographiques de la République sont ceux qui correspondent à la Capitainerie Générale du Venezuela avant sa transformation politique initiée le 19 avril 1810, incluant les modifications résultant des traités et arbitrages non frappés de nullité ». Il s'appuie notamment sur une carte de la Capitainerie générale du Venezuela de 1777 ainsi qu'une carte de la Grande Colombie de 1890 incluant l'Essequibo.

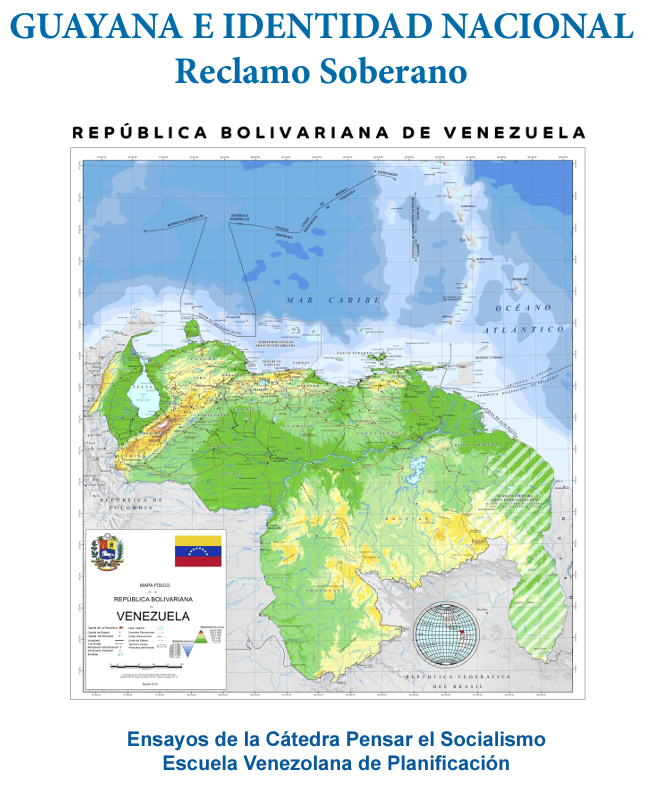

En octobre 2020, le Ministère de la Planification du Venezuela a publié un manifeste qui rappelle l'argumentaire justifiant cette annexion. Intitulé "La Guyane et l'identité nationale", le texte expose tous les arguments en faveur des droits légitimes historiques du Venezuela et le résume en une phrase : « le soleil du Vénézuela se lève dans l'Essequibo » (sic). Le « Venezuela né dans l'Essequibo » y est présenté comme une vérité historico-géographique. L'implantation de compagnies pétrolières transnationales est considérée comme « un plan de provocation soutenu et financé par Washington et les agences gouvernementales de la puissance américaine, notamment le Pentagone ». Les Amerindiens y font figure de peuple libertarien luttant contre le colonialisme. Le référendum prévoit d'ailleurs de leur accorder la citoyenneté vénézuelienne (pas plus de 125 000 personnes y vivent, soit 1/5 de la population guyanienne). Autant de propositions déjà mises en avant par l'ouvrage Un siècle de dépossession : l'histoire d'une revendication publié en 2003 par Pompeyo Torrealba, coordinateur du Mouvement National de Sauvetage de l'Essequibo, et que l'on retrouve également sur le blog La Guyana Esequiba.

Revendication souveraine de la République bolivarienne du Venezuela. Essai de la Chaire Penser le socialisme

(source : Guyana e identidad nacional, octobre 2020)

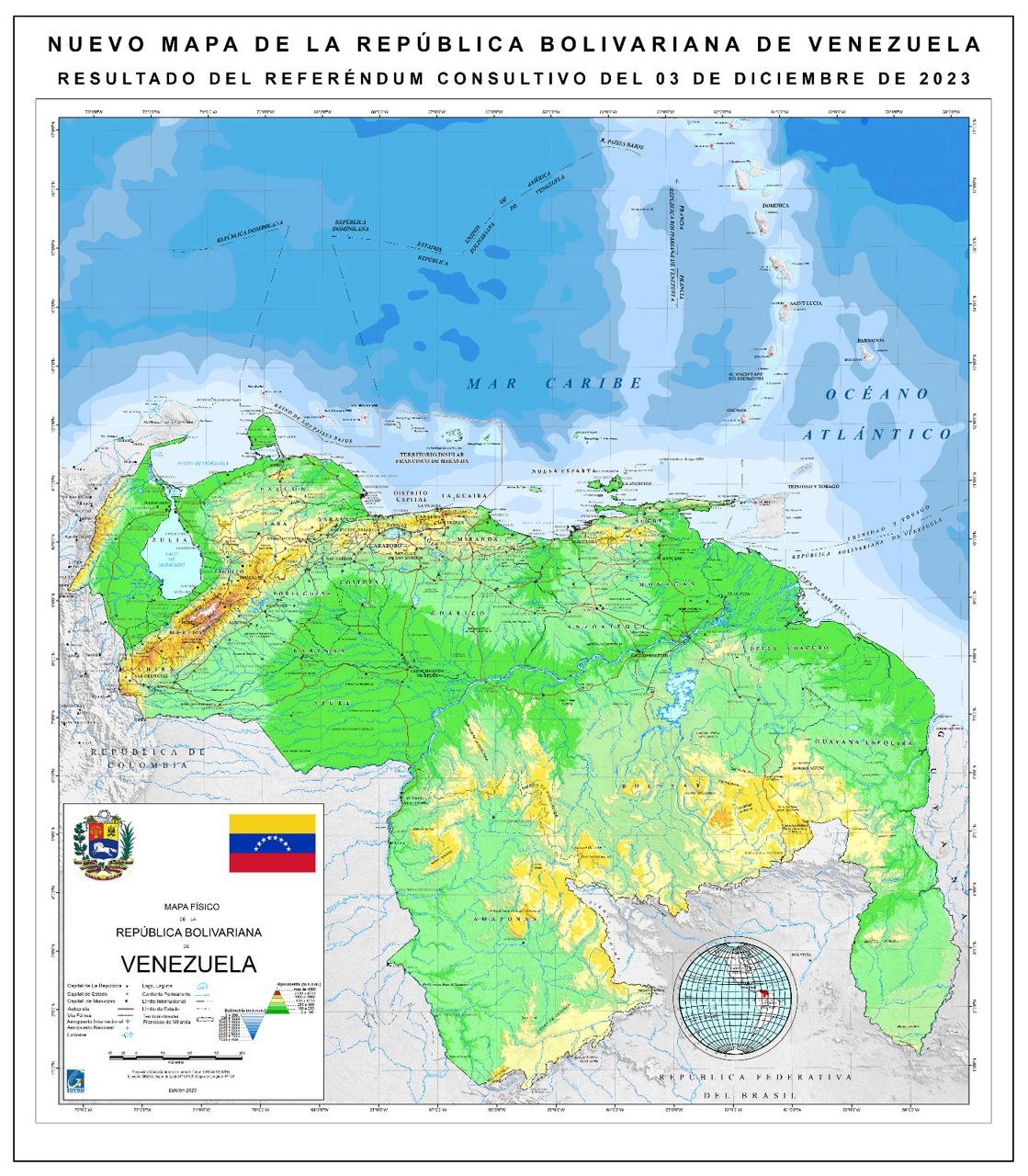

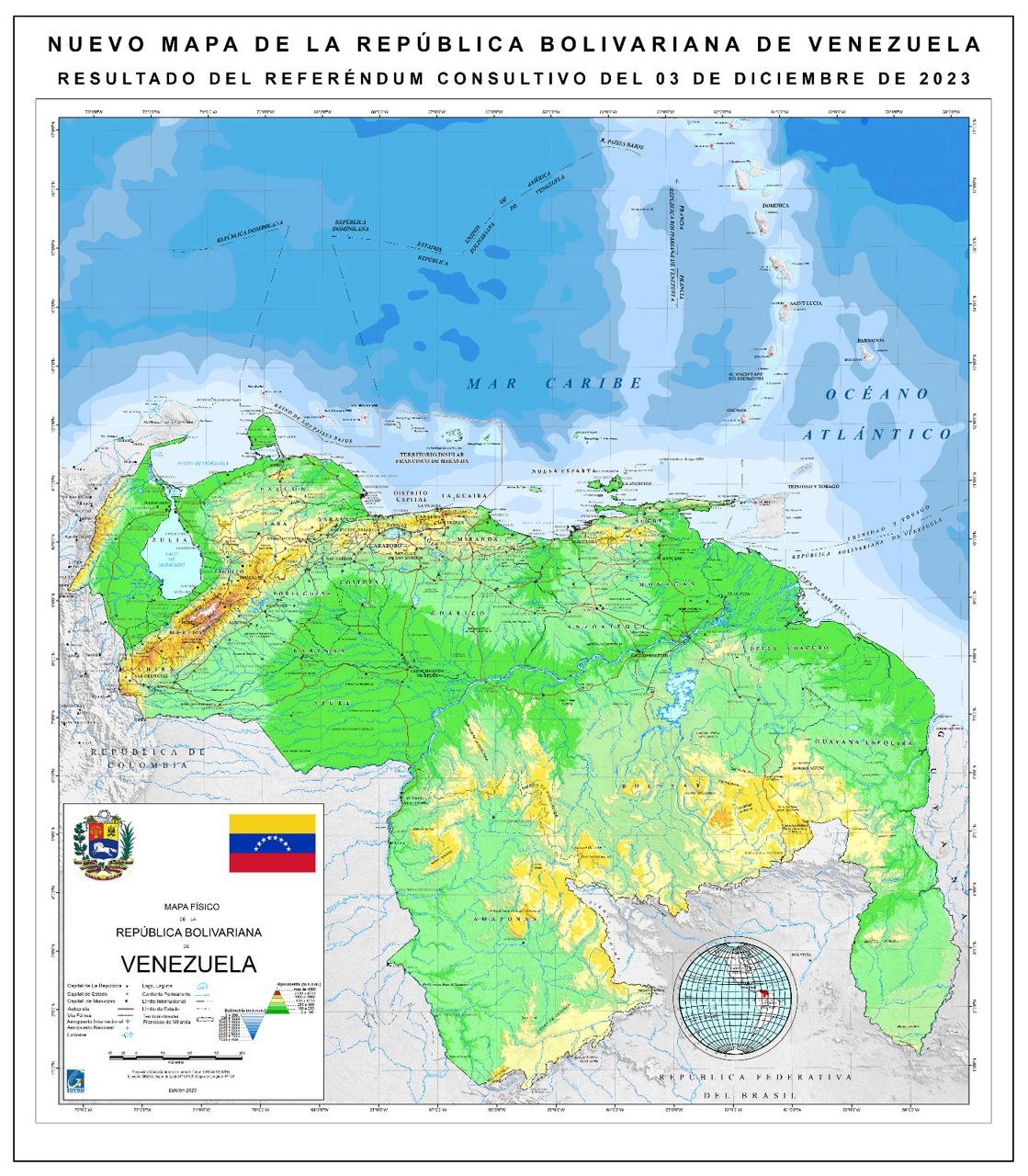

La carte qui accompagne le manifeste du Ministère de la Planification d'octobre 2020 est quasiment la même que la nouvelle carte officielle exhibée par Maduro en décembre 2023. Les hachures ont été enlevées pour entériner l'annexion de l'Essequibo au Vénézuela.

Nouvelle carte de la République bolivarienne du Venezuela à l'issue du référendum du 3 décembre 2023

Selon les juristes guyaniens, le Venezuela n’a pas le droit de proclamer sa souveraineté sur les territoires de l'ancienne colonie du Guyana britannique, tels que définis par la Décision du tribunal arbitral de 1899. Les pays membres de la Communauté Caribéenne (CARICOM) et de l’Organisation des États des Amériques (OEA) ont rejeté le référendum vénézuélien. Selon ces organisations, la loi internationale est formelle : un état n'a pas le droit de saisir, d’annexer ou d’incorporer le territoire d’un autre état. Ce principe d'auto-détermination des peuples défendu par l'ONU n'a aucunement été respecté puisque le référendum ne visait qu'à consulter la population vénézuélienne sous la forme d'un quasi plébiscite pour justifier l'annexion.

4) Quand la carte fait le territoire

Une carte du Venezuela « sans hachures » avait été

publiée en 2012 par l'Instituto Geographico de Venezuela avant même l'annexion officielle de décembre 2023, après une pétition présentée par les militants de l'époque devant les autorités de l'IGVSB et avec le soutien des réseaux sociaux. Déjà en 1999, il existait une version officielle dont plusieurs exemplaires avaient été imprimés, qui incluaient également l'extension du Venezuela sur le plateau continental. En septembre 2023, le président Maduro s'est également livré à un exercice de communication à partir de

cartes historiques pour démontrer la légitimité des revendications territoriales du Venezuela sur l'Essequibo. La première carte officielle du Venezuela avec le territoire annexé à l'ouest du fleuve Essequibo semble remonter à une

carte de 1965 publiée à l'échelle 1:4 000 000 par le quotidien

El Nacional (3 février 1965). A l'époque, il s'agissait déjà d'annexer ce territoire comme zone de bonification (voir le

texte du "Rapport des experts vénézuéliens sur la question des frontières avec la Guyane britannique", 18 mars 1965)

En 2015, le gouvernement du Guyana a protesté contre les

noms de rues espagnols donnés par Google Maps, notamment en référence au héros de l’indépendance latino-américaine Simon Bolivar, idolâtré par le gouvernement vénézuélien. Depuis certains noms de rues semblent avoir été modifiés. De manière générale, le service de cartographie de la société américaine ne souhaite pas se mêler du conflit concernant l'Essequibo. Le territoire est indiqué en lignes pointillées pour ne pas froisser les susceptibilités de part et d'autre. Comme dans d'autres conflits territoriaux à travers le monde, Google Maps prend parti en ne prenant pas parti. Une manière de laisser le territoire Essequibo comme à part des deux pays.

Le territoire de l'Essequibo représenté en pointillé (source :

Google Maps)

Liens ajoutés le 15 février 2024

Articles connexesLa carte, objet éminemment politique : exemple à travers la crise au Vénézuéla

La carte, objet éminemment politique. L'Argentine et sa carte officielle bi-continentale

.jpg)

.png)