Les cartes de flux (flow maps) sont de plus en plus nombreuses sur Internet. Elles permettent désormais d'afficher des flux de manière dynamique. Nous présentons ici des outils et des ressources pour consulter ou élaborer des cartes de flux en utilisant des outils en ligne.

1) Consulter ou construire des cartes de flux avec Flowmap.blue (en mode "hubs and spokes")

Le site Flowmap.blue permet de construire des cartes de flux en étoile selon le modèle dit "hubs and spokes" (centres et rayons). Pour pouvoir construire ce type de carte, il faut disposer des

données de déplacement entre chaque lieu ou pôle (données dites "origine-destination"). Le site Flowmap.blue donne les sources pour les exemples proposés.

http://flowmap.blue/

Carte des flux des flux de navettage aux Pays-Bas en 2016 (source :

Flowmap.blue)

Carte des migrations entre comtés aux Etats-Unis en 2012-2016 (source :

Flowmap.blue)

Si l'on dispose d'un compte Google, on peut fabriquer directement ses propres cartes de flux avec l'application Flowmap.blue qui est en open source (licence MIT). Il suffit de télécharger la feuille de calcul qui comporte trois onglets et de la compléter avec ses données, puis d'indiquer le lien sur son compte Google. La carte produite s'affiche à la fin dans l'application Mapbox.

Etapes à suivre :

1) Ouvrir la

feuille de calcul dans Google Sheet et en faire une copie "Fichier / Faire une copie ou télécharger…"

2) Ajouter vos données à la feuille de calcul en remplissant les 3 onglets "properties" (titre et description) , "locations" (identifiant et coordonnées en latitude/longitude) et "flows" (origine, destination et quantité) correspondant à chaque identifiant.

3) Partager la feuille de calcul en allant sur "Fichier" / "Partager", cliquer sur

"Avancé", puis choisir "Accès en lecture à toute personne".

4) Copier le lien de partage sur le site de Flowmap.

5) La carte s'affiche dans Mapbox à partir d'un lien.

Voici un exemple avec une carte de flux animée entre New York, Londres et Rio de Janéiro. En cliquant sur un des 3 pôles, on indique les autres pôles avec qui celui-ci est en reation et l'importance des flux origine/destination :

2) Utiliser des cartes de flux en mode points animés

Mark Evans a produit un autre type de cartes de flux en simulant le déplacement par des points animés dont les couleurs indiquent les différentes villes d'origine et la taille des cercles l'importance des flux. Ce type de cartographie peut être efficace pour représenter des migrations domicile-travail (commute maps).

En voici deux exemples pour les

Etats-Unis et le

Royaume-Uni. Il suffit d'utiliser les deux menus déroulants pour choisir un Etat ou une région, puis un comté ou une commune :

Origine des

commuters venant travailler à

Birmingham (Royaume-Uni)

Ce type de carte pose néanmoins des problèmes de lecture du fait de l'accumulation des points. Une autre manière de procéder consiste à simuler le flux par un déplacement continu de points sur un même tracé. C'est le choix opéré par exemple pour représenter les flux de touristes britanniques dans le monde entre 1994 et 2017 (

Vividmaps) . Ce type d'infographie reste cependant moins efficace qu'une carte montrant des flux par figurés proportionnels. L'utilisateur doit déplacer la souris sur chaque pays pour pouvoir accéder aux données.

Interactive Map: The Flow of International Trade 🌎

3) Utiliser des cartes de flux avec des flèches simples ou proportionnelles

Plus classiques mais néanmoins toutes aussi efficaces sont les cartes de flux avec des flèches. Celles-ci peuvent être simples ou proportionnelles.

En voici un exemple avec une carte des flux de migrations internes aux Etats-Unis sur la période 2011-2015. La carte interactive permet de sélectionner une ville au choix et d'afficher les 5 villes d'origine les plus importantes d'où sont originaires les migrants :

http://benmatheson.github.io/migrationMap/index.html

L’

Oregon State University

propose un autre type de cartes pour montrer les destinations les plus

prisées des Américains qui déménagent. Il s'agit d'une carte discrétisée

dont la largeur des flèches est proportionnelle à l'importance des flux

entre états des États-Unis entre 2009 à 2013 :

La carte indique en outre la densité des états et permet de hiérarchiser

les 50 principaux flux par origine, destination et total. La méthode

permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la lisibilité de la

carte. Pour en savoir plus sur les principes de conception de cette

carte, lire l'article

Design Principles for Origin-Destination Flow Maps. L'un des intérêts de cet article est de montrer que les flèches incurvées sont plus efficaces que les flèches droites pour représenter des flux.

En voici un exemple avec la carte du réseau vélo en libre service à Boston où l'on peut jouer sur différents indicateurs (heure de la journée, âge, sexe des utilisateurs) :

http://bostonography.com/hubwaymap/

Arabesque a été développé dans le cadre du

projet

gFlowiz de l'IFSTTAR afin de visualiser des données de flux ou de

trafic permettant d'analyser les déterminants géographiques de la

mobilité spatiale. L'application en ligne propose un ensemble d’outils

d’analyse et de représentation de matrices complexes d’interactions

géographiques (catégorielles et temporelles), innovants en termes de

méthodologie (articulation de plusieurs dimensions, interactivité,

animation), de techniques (facilité de travail et exploration, fluidité

de l’affichage) dans une configuration simple facilitant leur

appropriation par différents publics (académique, institutionnel,

socio-économique, éducatif ...).

Tutoriel de prise en main d'Arabesque :

http://github.com/gflowiz/sageo-ricardo

Comme l'explique Françoise Bahoken sur le blog

Néocarto, Arabesque s’inscrit dans le paradigme de la « cartographie de visualisation » (Alan MacEachren, 2004) qui consiste à combiner au sein d’une même interface les deux piliers de la représentation : la (géo)visualisation et le traitement amont des données correspondantes.

Arabesque s’appuie sur les possibilités technologiques actuelles, en particulier celles offertes par les nouvelles bibliothèques de visualisation et de cartographie web (openlayers, d3, OSM, Turf, NaturalEarthData).

La réalisation d’une carte de flux avec arabesque se décompose en 5 grandes étapes :

- Importation des données de flux (liens et/ou nœuds) ;

- Traitement des données de flux (création d’indicateurs, statistiques) ;

- Exploration et filtrage numérique des données ;

- Symbolisation graphique ;

- Exportation et sauvegarde.

5) Une autre méthode originale pour représenter des flux : le diagramme alluvial

Le diagramme alluvial (

chord diagram), qui constitue un type de

diagramme de Sankey, est une manière originale de représenter des flux origine-destination de manière plus modélisante et sans avoir besoin de recourir à une carte.

En voici quelques exemples :

- La cartographie des migrations domicile-travail dans la région de Toronto :

- La cartographie des migrations internes entre pays d'Afrique (DTM-IOM)

- Les travailleurs détachés en Europe (Le Figaro)

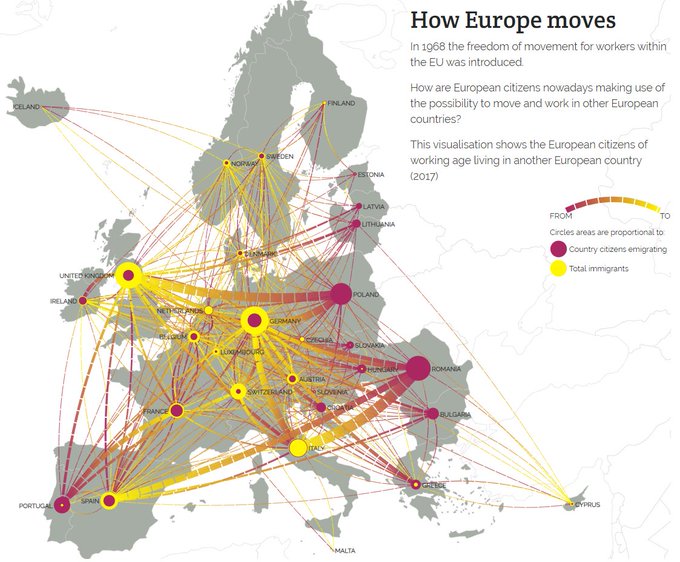

- Une cartographie intracommunautaire des déplacements domicile-travail au sein de l'UE en 2017 (How Europe moves)

6) D'autres outils disponibles : QGIS, Magrit, Kepler, Mapbox...

Le logiciel QGIS dispose de modules spécifiques qui permettent de construire ses propres cartes de flux à partir d'un SIG (voir ce

tutoriel). A partir de la version 3 de QGIS, on peut utiliser l'extension

Thematic de L. Cacheux qui fonctionne très bien.

Magrit est un outil de cartographie en ligne qui fournit la possibilité de construire des cartes en

oursins.

Kepler.gl fait partie des nouveaux outils de géovisualisation dynamique capables de gérer des données origine-destination (développé et mis à disposition en open source par l'entreprise

Uber).

Jill Hubley recense un grand nombre de cartes de flux anciennes ou actuelles (voir son compte

Twitter).

L'application d’exploration cartographique

deck_mobiliPro,

fabriquée par Nahélou Quentin, permet de géovisualiser les mobilités

professionnelles de la région Bretagne à l’échelle communale.

L'Observatoire

des territoires (CGET) fournit un outil de représentation graphique et

cartographique pour étudier les mobilités résidentielles en France à

l'échelle des départements.

Pour organiser votre propre veille sur les cartes de flux, vous pouvez consulter le fil Twitter

#Flowmap.

Les cartes de flux sont souvent plus difficiles à lire que les cartes en aplats : le grand nombre de flèches tracées à partir de différents pôles en rend la lecture difficile (avec un risque d'enchevêtrement des flèches). D'où l'importance de pouvoir disposer de cartes interactives où l'on puisse cliquer sur un pôle au choix pour en simplifier l'affichage.

Lire : Françoise Bahoken, Quels flux représenter et comment,

Blog Néocarto, 25 juin 2020,

https://neocarto.hypotheses.org/10776

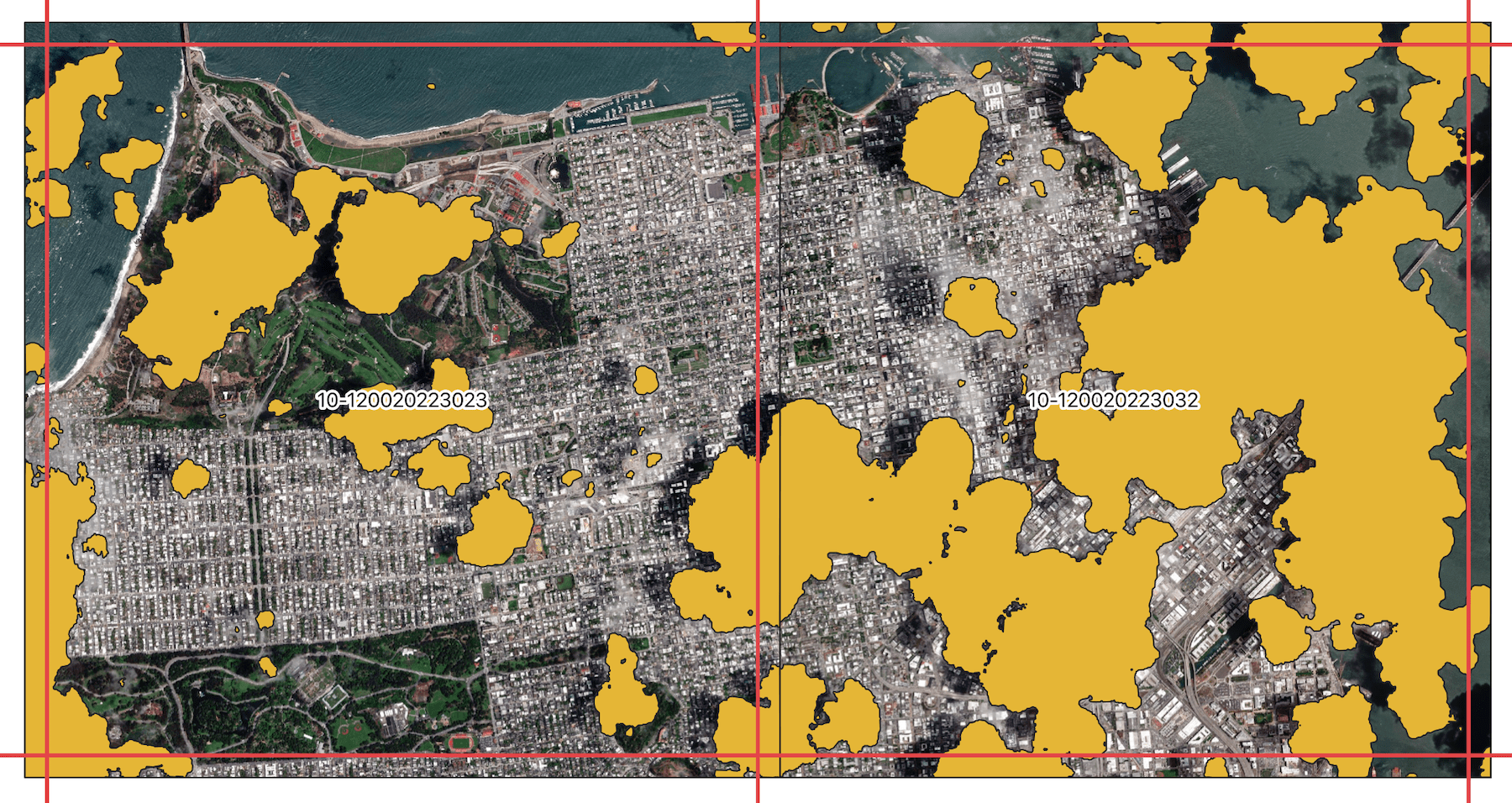

Une nouvelle génération d'applications dynamiques sur Internet permet de proposer une cartographie interactive (voir par exemple cette carte des flux de navetteurs dans la région de San Francisco réalisée par

Alasdair Rae avec

Kepler et Mapbox). Aussi esthétiques soient-elles, ces cartes restent difficilement lisibles au delà d'un grand nombre de flèches.

Les

problèmes posés par la représentation des flux aériens sont analysés et

discutés par Françoise Bahoken qui a travaillé dans sa thèse sur les

matrices de flux.

Concernant Openflight, elle évoque notamment les questions liées aux

sources de données et au choix des projections cartographiques dans un

billet

Exploration cartographique de relations mondiales sur le blog

Néocarto.

Relations inter aéroports de l’Openflightdata, dans une projection polaire

(source : F. Bahoken sur le blog

Néocarto)

Parmi les problèmes de représentation inhérents à la cartographie des flux on trouve "l'effet spaghetti". Dans un article de

M@ppemonde

paru en 2015, Françoise Bahoken explique l'effet spaghetti à partir

d'une définition empruntée à Breukelmann et al. (2009): « S’il y a

beaucoup de flux, sur une carte, entre les origines et les destinations,

leur tracé peut entraîner un motif ‘spaghetti’; tous les types de flux

étant dessinés les uns sur les autres, brouillant les motifs généraux.

Pour être en mesure de produire une carte lisible, seuls les principaux

flux seront par exemple représentés ».

Un bon exemple est

fourni par la cartographie établie par Matthieu Totet sur sa page

IataMap Airports. Pour information, le code IATA (en français

AITA)

est le code international qui permet d'identifier n'importe quel

aéroport dans le monde à partir d'un identifiant à trois lettres.

Cartographie des liaisons aériennes par Matthieu Totet

(source :

IataMap airports)

Pour

éviter ces problèmes de surcharge graphique, on peut cliquer

sur un aéroport au choix afin de faire apparaître les lignes

aériennes en provenance ou à destination de ce noeud. Voici par exemple

les destinations pour l'aéroport de Francfort, grand hub à l'échelle

européenne et internationale.

Francfort, un hub international pour les liaisons aériennes (source :

IataMap airports)

Un

dégradé de couleurs (du bleu clair au bleu foncé) permet de distinguer

l'importance du hub ainsi que le nombre de compagnies aériennes par

destination. Voici par exemple l'aéroport de Chicago (en bleu foncé car

il constitue un hub important aux Etats-Unis en lien avec le Canada

tout proche).

Chicago et ses liaisons aériennes vers les Etats-Unis et le Canada

(source :

IataMap airports)

Références :

Françoise

Bahoken, « Sur la première carte des flux réalisée avec des flèches (Ravenstein, 1885) »,

Confins [En ligne], 17 | 2013,

http://journals.openedition.org/confins/8187

Françoise Bahoken, Exploration d’une application web de visualisation de flux : deck_mobiliPro, Néocarto,

http://neocarto.hypotheses.org/6277 Françoise Bahoken, L’image des flux spatialisés dans le geoweb, Néocarto,

http://neocarto.hypotheses.org/13750

Bernhard J. & al., Design principles for origin-destination flow maps,

Cartography and Geographic Information Science, vol 45, 2018, p. 62-75

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15230406.2016.1262280

Willard C. Brinton,

Graphic Presentation, 1939 (un chapitre sur les cartes de flux de l'époque)

http://archive.org/details/graphicpresentat00brinrich/page/216

Liens ajoutés le 17 janvier 2020

Lien ajouté le 23 février 2020

Lien ajouté le 1er avril 2020

Cette carte présente une visualisation des migrations résidentielles des

Français en 2016 suivant la catégorie socio-professionnelle et le sexe. Les données sont issues du recensement de la population et

diffusée par l'INSEE. Pour établir ces cartes, Etienne Côme a mis en œuvre

une méthodologie développée par

Waldo Tobler

qui re-construit un champ vectoriel à partir de données de migrations

et permet ainsi de visualiser les flux et les courants sous-jacents aux

soldes migratoires observés

Ces cartes donnent à voir en un coup d'œil l'attractivité de Paris

pour les cadres, la mobilité à destination des pôles urbains des

étudiants, ou l'attrait de la côte atlantique pour les retraités. Si ces

données vous intéressent je vous encourage à aller regarder les travaux

(

rapport,

synthèse interactive) de l'observatoire des territoires.

Lien ajouté le 15 avril 2020

Migrations, cartes de vents et calligramme cartographique par Etienne Côme (

Blog Néocarto)

Comment cartographier le mouvement, les déplacements, les migrations ? Cette question agite le cerveau des cartographes depuis longtemps, car

aucune réponse simple ni de consensus n’a jamais été complètement

trouvé [...] Pour résoudre cette difficulté, les cartographes ont tout de même

imaginé un grand nombre de solutions. Des cartes de flux utilisant des

flèches, des cartes multiples, des représentations matricielle, des

représentations circulaires […] La solution dont nous allons discuter a été

imaginée par le prolifique Waldo Tobler dans les années 70 / 80. Tobler a

travaillé sur différentes méthodes de visualisation et a évoqué une

approche particulière dans différents articles, permettant de

reconstruire un champ vectoriel (tel que ceux rencontrés dans la

description des vents, par exemple) pour décrire des migrations

observées... Lire la suite sur le blog

Néocarto.

Une recension de cartes origine-destination par R.J. Andrews (@infowetrust) :

http://docs.google.com/presentation/d/1J2smDZOr664zUWrpScqSU8U2tFHeKD4qLhRaKXtPE2c/edit

Un carte des migrations dans le monde (1827-1947) sous forme de diagramme de Sankey parue dans le magazine Fortune :

http://archive.org/details/fortune36octluce/page/7