Céline Grislain-Letrémy, Julie Sixou, Aurélie Sotura. « En milieu urbain, les ménages modestes sont en général plus exposés aux îlots de chaleur » (Insee Analyses, octobre 2024).

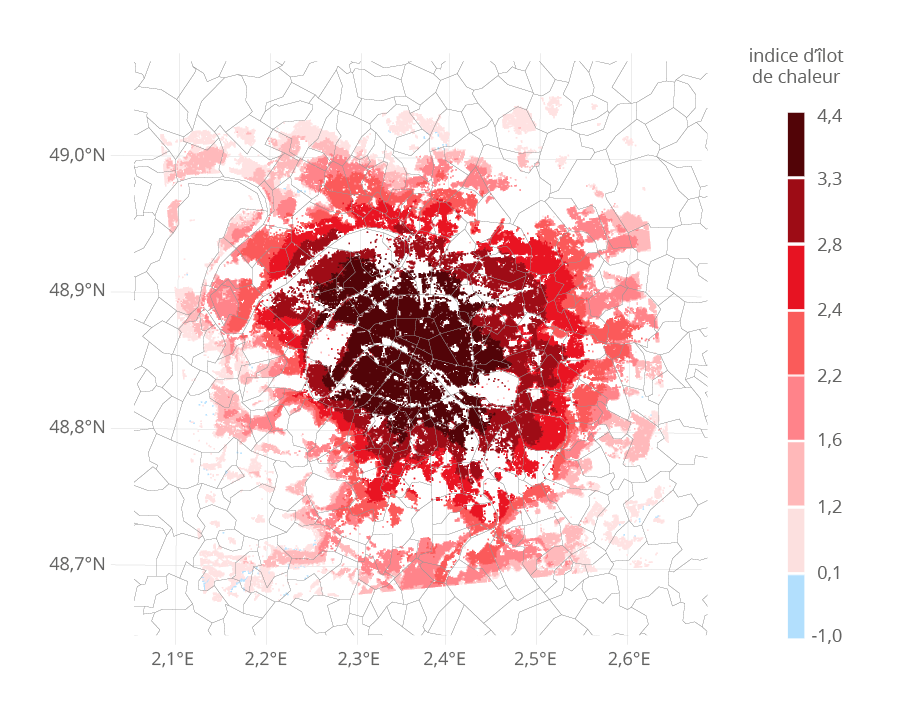

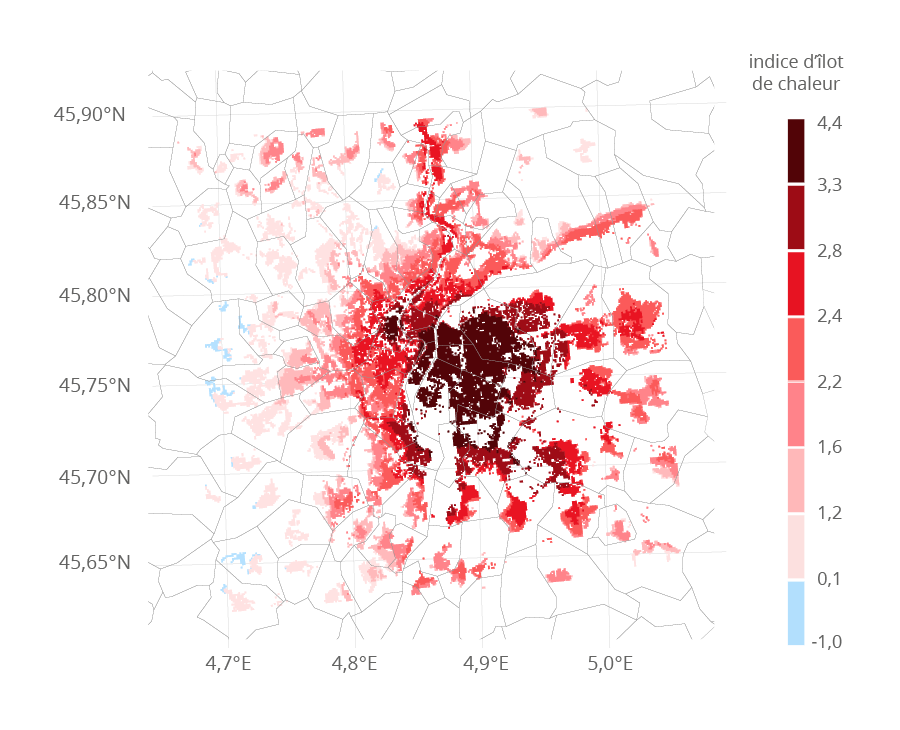

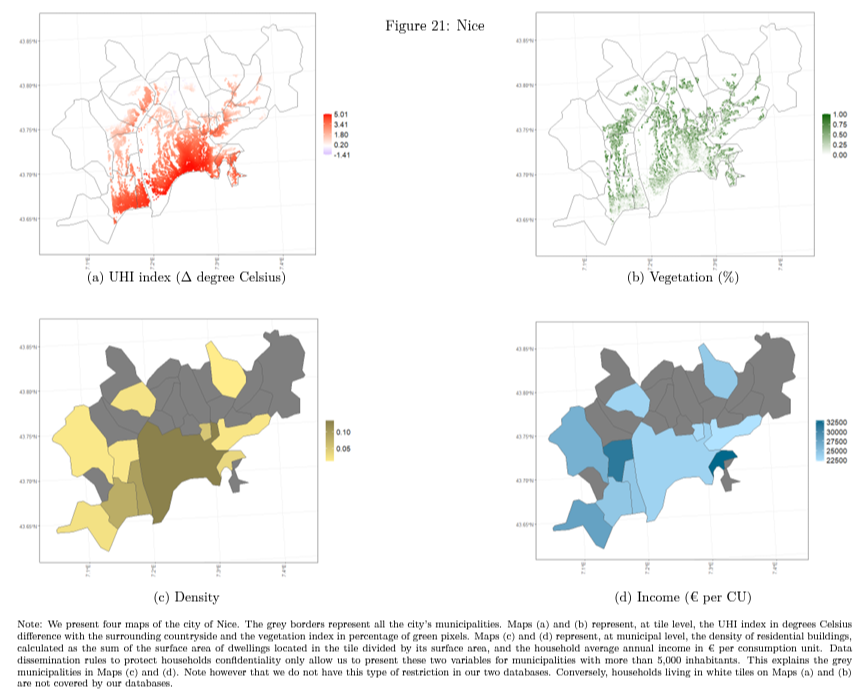

Les vagues de chaleur se traduisent par des températures significativement plus élevées en milieu urbain que dans la campagne environnante. Au sein même des villes, ce phénomène d’îlot de chaleur affecte différemment les quartiers selon la densité et la qualité des bâtiments, selon la végétation et selon les niveaux d’activité humaine. À Paris, Bordeaux, Lille et Nantes, ce sont à la fois les ménages les plus aisés et les plus modestes qui sont les plus exposés, car ils habitent dans les centres-villes. À Lyon, Marseille, Montpellier, Nice et Strasbourg, les ménages modestes sont les plus exposés au phénomène d’îlot de chaleur urbain et les ménages aisés sont les moins exposés, car ils habitent dans des quartiers périphériques moins denses, plus verts et aux constructions récentes. De façon générale, les ménages pauvres avec au moins une personne particulièrement jeune ou âgée sont exposés à des températures en moyenne légèrement plus élevées que les autres ménages. Ces ménages sont plus vulnérables aux fortes températures, et disposent de moins de possibilités pour y faire face : ils ont notamment plus rarement la climatisation ou une résidence secondaire.

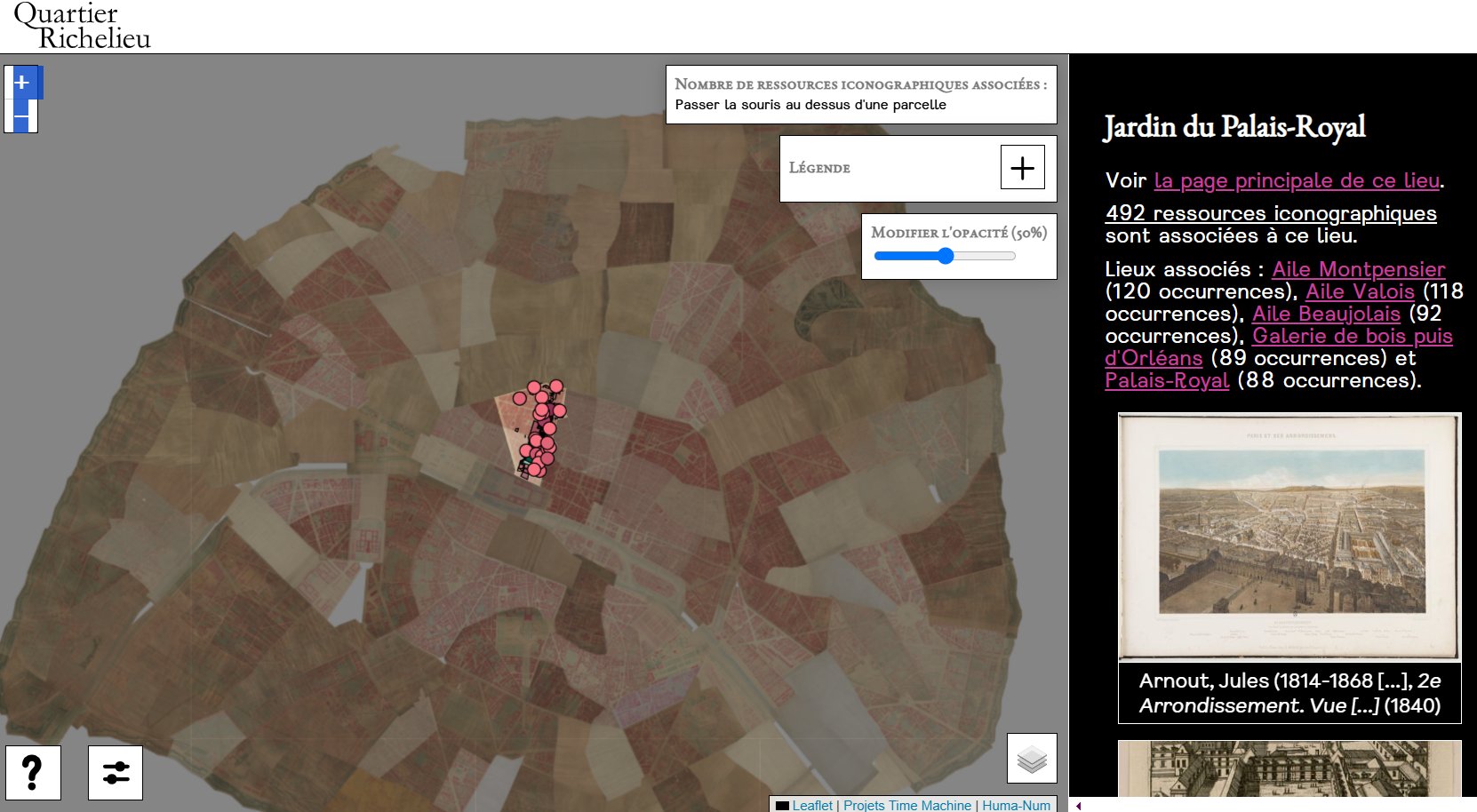

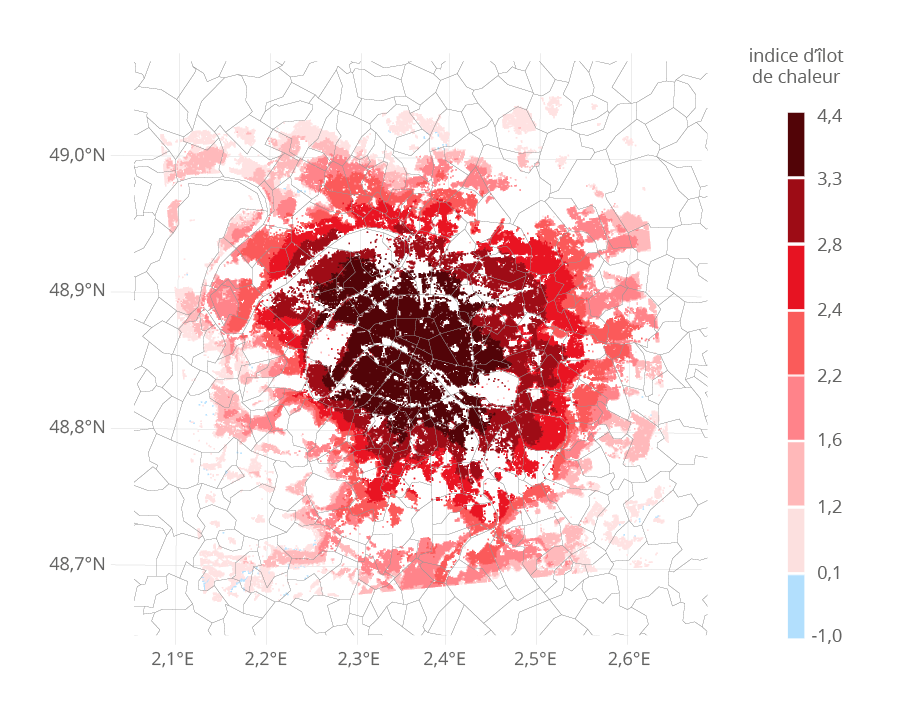

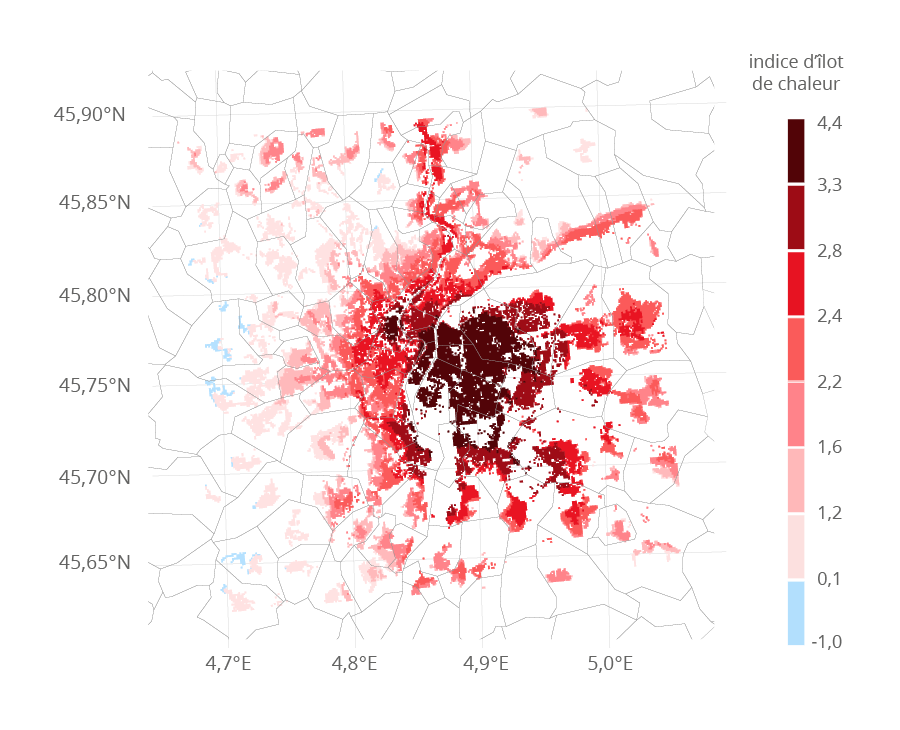

Au sein même des villes, certains quartiers sont davantage exposés aux îlots de chaleur en raison notamment de différences de densité, de caractéristiques des bâtiments, de végétation et de niveaux d’activité humaine [

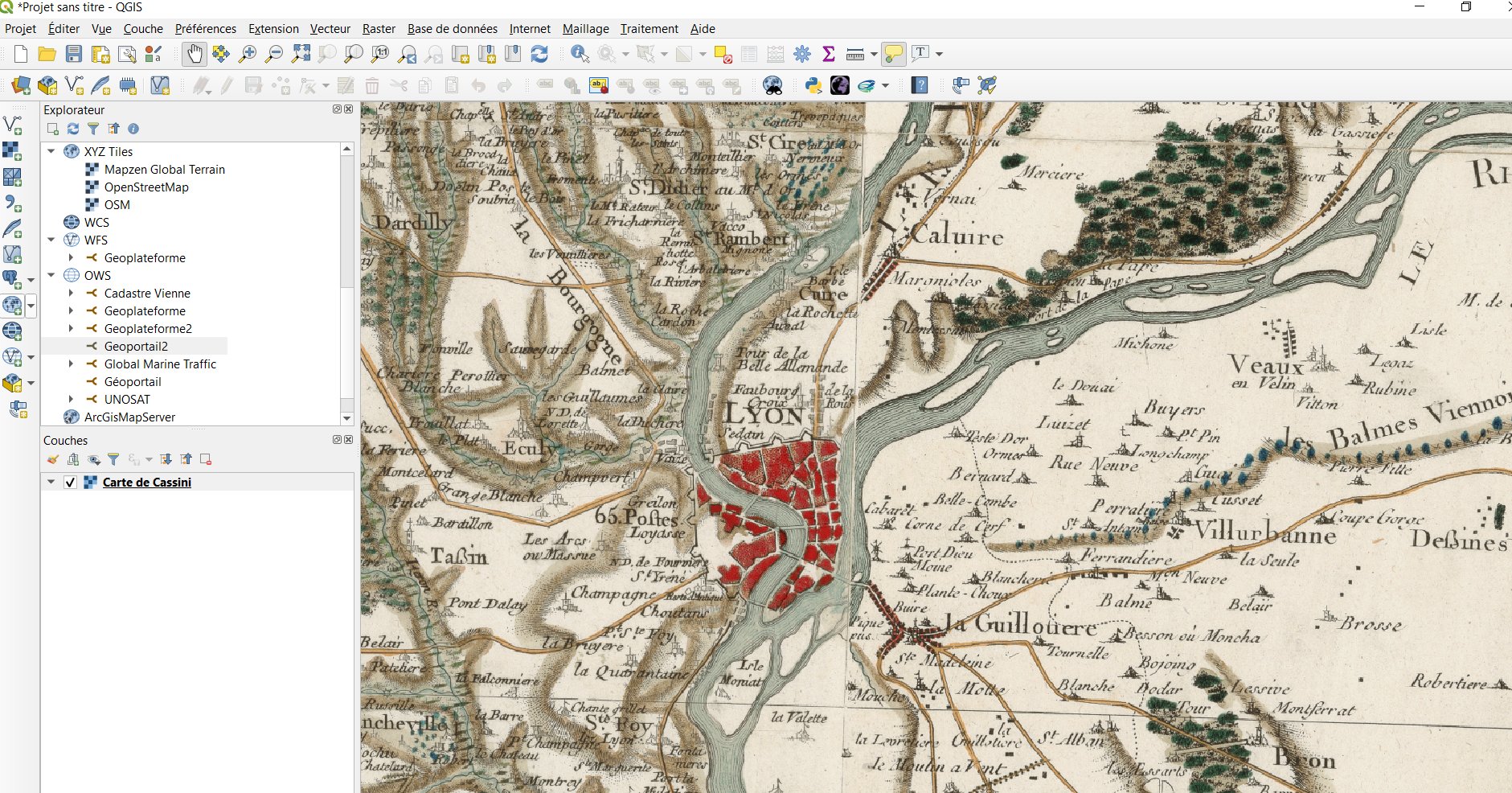

Institut Paris Région, 2010]. Le centre des agglomérations est ainsi nettement plus exposé aux îlots de chaleur, comme l’illustrent les exemples de Paris et Lyon. Selon leur lieu de résidence, souvent très lié au revenu, certaines populations sont ainsi davantage exposées. La relation entre niveau de vie et exposition aux îlots de chaleur découle principalement de l’organisation spatiale des villes. Parmi les neuf villes étudiées ici, deux configurations apparaissent.

Indice d’îlot de chaleur nocturne, Paris et Lyon été 2017 (source : (Insee Analyses, octobre 2024)

Les autres exemples de villes françaises sont disponibles dans le rapport complet de l'INSEE :

Céline Grislain-Letremy, Julie Sixou, Aurélie Sotura. « Urban Heat Islands and Inequalities : Evidence from French Cities » (Insee, octobre 2024)

Pour les îlots de chaleur à Paris, il est possible de se référer aux ressources mises à disposition par l'APUR :

Voir également les guides et méthodes fournis par le site Adaptaville :

Pour compléter

Fontès-Rousseau C., Lardellier R., Soubeyroux J.-M., « Un habitant sur sept vit dans un territoire exposé à plus de 20 journées anormalement chaudes par été dans les décennies à venir » (Insee Première n°1918, août 2022).

Institut Paris Région, « Les îlots de chaleur urbains », Répertoire de fiches connaissance (Institut Paris Région, novembre 2010).

Lien ajouté le 7 avril 2025

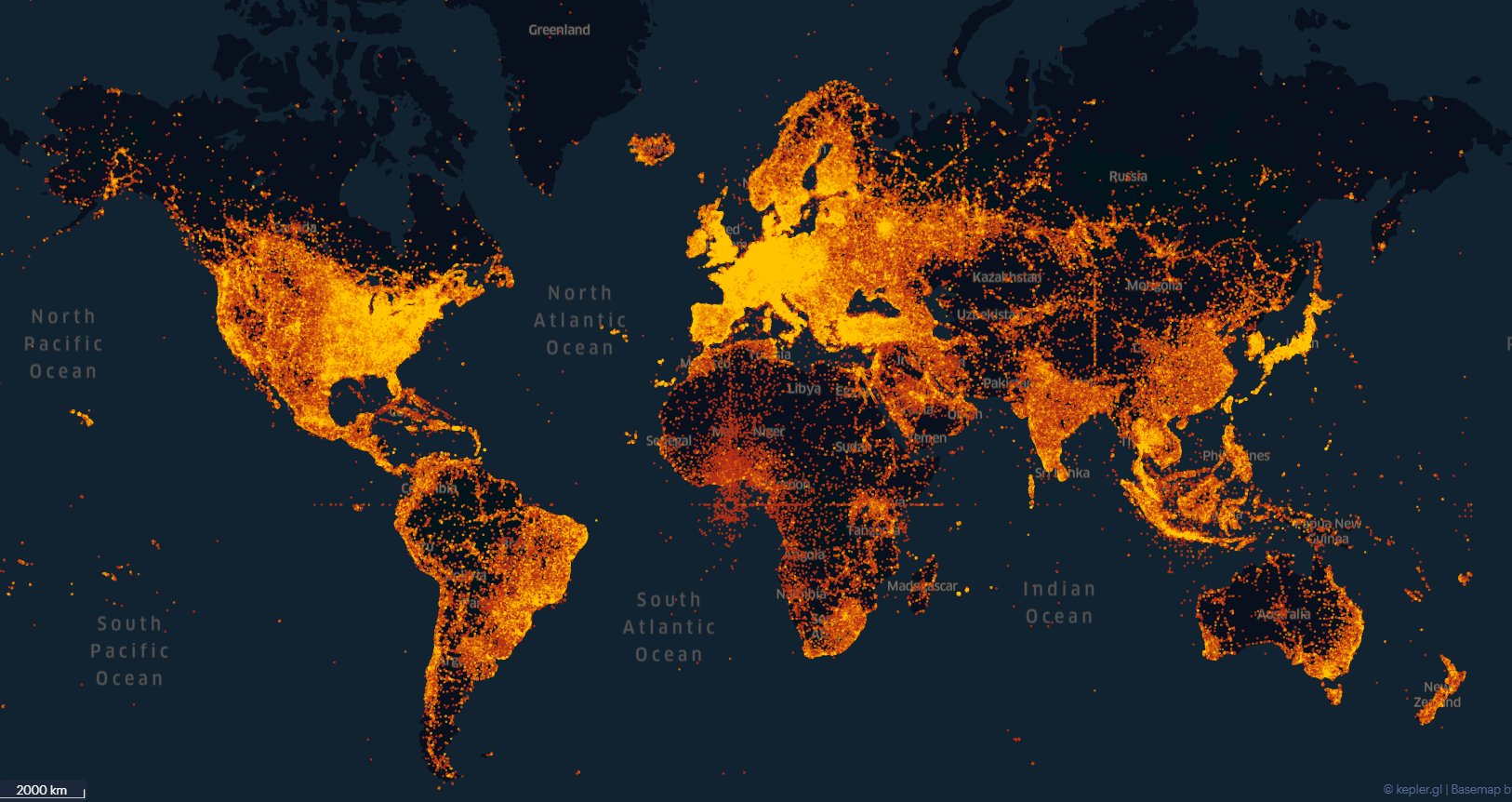

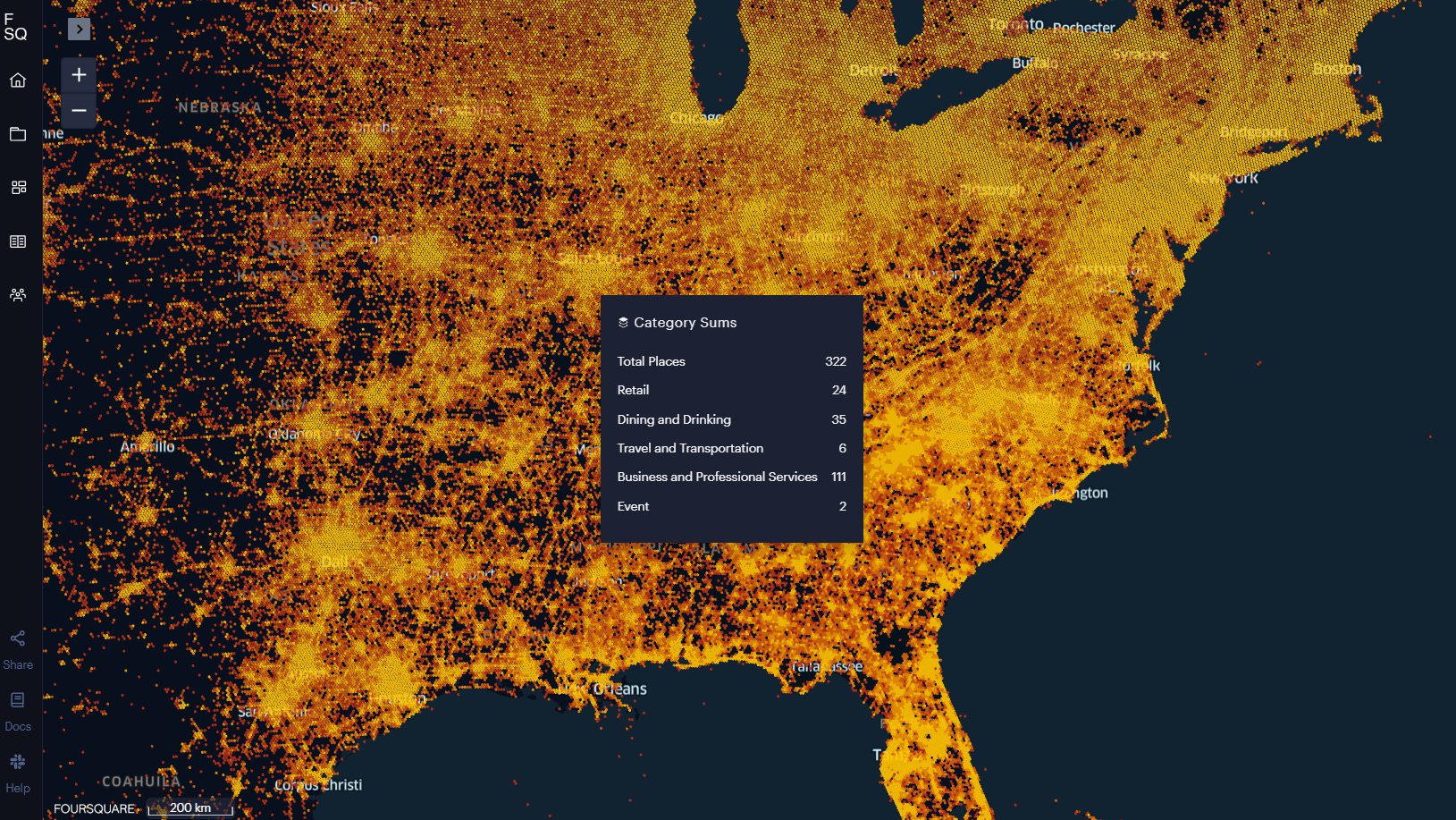

Yuan, Y., Santamouris, M., Xu, D. et al. Surface urban heat island effects intensify more rapidly in lower income countries. npj Urban Sustain 5, 11 (2025). https://doi.org/10.1038/s42949-025-00198-9

Les effets d’îlot de chaleur urbain de surface s’intensifient plus rapidement dans les pays à faible revenu. Le phénomène d’îlot de chaleur urbain de surface (SUHII) progresse de 0.021°C/an à l’échelle mondiale. Ce réchauffement touche particulièrement les pays à faible revenu, où les villes connaissent une urbanisation rapide mais disposent de peu de moyens d’adaptation. Les pays riches (Etats-Unis, Japon, France) connaissent aussi une hausse du SUHII, mais elle y est souvent mieux maîtrisée grâce à la végétation, des matériaux adaptés et des politiques urbaines. À Dublin, par exemple, les parcs réduisent le réchauffement urbain.

Lien ajouté le 21 juin 2025

« Berlin. Des journées sans chaleur pour les riches » (Taz.de).

Le risque sanitaire lié à la chaleur est inégalement réparti dans les villes. En général, les zones les plus fraîches sont aussi les plus chères. Vivre dans des pavillons en périphérie, le long de larges avenues peu fréquentées, ou à proximité d'un grand parc, d'une forêt ou d'un lac, est plus frais que vivre près d'une autoroute, d'une zone industrielle ou dans le centre-ville bétonné. Le changement climatique rend les étés berlinois dangereusement chauds. L'analyse conduite par le journal allemand Taz montre qu'à Berlin, les riches vivent dans des zones plus fraîches tandis que les pauvres n'ont pas d'autre choix que d'avoir chaud. Le Sénat de Berlin travaille actuellement sur un plan d'action contre la chaleur. Annoncé en mai 2024, il devrait être présenté à la Chambre des représentants en automne 2025. Ce plan comprend des mesures telles que des zones de rafraîchissement, des distributeurs d'eau et des informations sur les mesures de protection contre la chaleur. Dans le cadre de la loi berlinoise sur l'adaptation au changement climatique, des centaines de milliers d'arbres doivent également être plantés d'ici 2040.

La corrélation entre revenus et chaleur a également été démontrée par une étude réalisée en 2024, qui a examiné la relation entre chaleur et revenus dans 14 villes européennes, dont Berlin (données à télécharger sur Zenodo). Les populations les plus pauvres sont partout exposées à des niveaux de chaleur supérieurs à la moyenne. Une étude urbaine menée aux États-Unis arrive à la même conclusion.

Rocha, AD, Vulova, S., Förster, M. et al. Unprivileged groups are less served by green cooling services in major European urban areas [Les groupes défavorisés sont moins bien desservis par les services de refroidissement écologique dans les principales zones urbaines européennes]. Nature Cities 1 , 424–435 (2024). https://www.nature.com/articles/s44284-024-00077-x.epdf

Liens ajoutés le 25 juin 2025

« On n’est pas égaux devant la chaleur : la canicule dans un quartier populaire, sans climatisation, ni ventilateur » (France-Info).

Des habitants des quartiers populaires de Carcassonne subissent de plein fouet la forte vague de chaleur, aggravée par des conditions de vie précaires dans les HLM. Lundi 23 juin 2025, il a fait 37°C à Carcassonne et la température est montée jusqu’à 39,4°C dans le département de l’Aude. Reportage dans des quartiers presque désertés en journée. "On est inégaux face à la chaleur (...) Le pauvre, il sort de l'usine et il va dans son appart où il n’y a pas la clim", résume le jeune homme. Dans les cités HLM "il n'y a pas de climatisation (...) pas de moyens", déplore Mohamed Binaoui. Derrière le volant de sa voiture, à l'arrêt au pied d'un immeuble, il pointe du doigt le manque d'entretien à La Conte dont les conséquences sont aggravées par la canicule. "Les poubelles sont restées pendant une semaine (...) C'était une odeur pestilentielle, insupportable", raconte le cinquantenaire. Pourtant, la plage n'est qu'à une heure en voiture. Or, s'y rendre "coûte trop cher", regrette Wakifati Hamadi, qui est loin d'être la seule dans cette situation, à La Conte ou dans d'autres quartiers défavorisés de Carcassonne, comme Le Viguier, une autre cité importante de la ville.

« Carte des bornes fontaines et îlots de fraîcheur ». Il est possible de localiser l'emplacement des fontaines en France à partir des données mises à disposition sur le site Data.gouv.fr. Voir un exemple d'application pour la ville d'Avignon.

Articles connexes

La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?

01548-4/asset/a84a1c9d-b470-4239-aef5-08a53be5a2d7/main.assets/gr1_lrg.jpg)