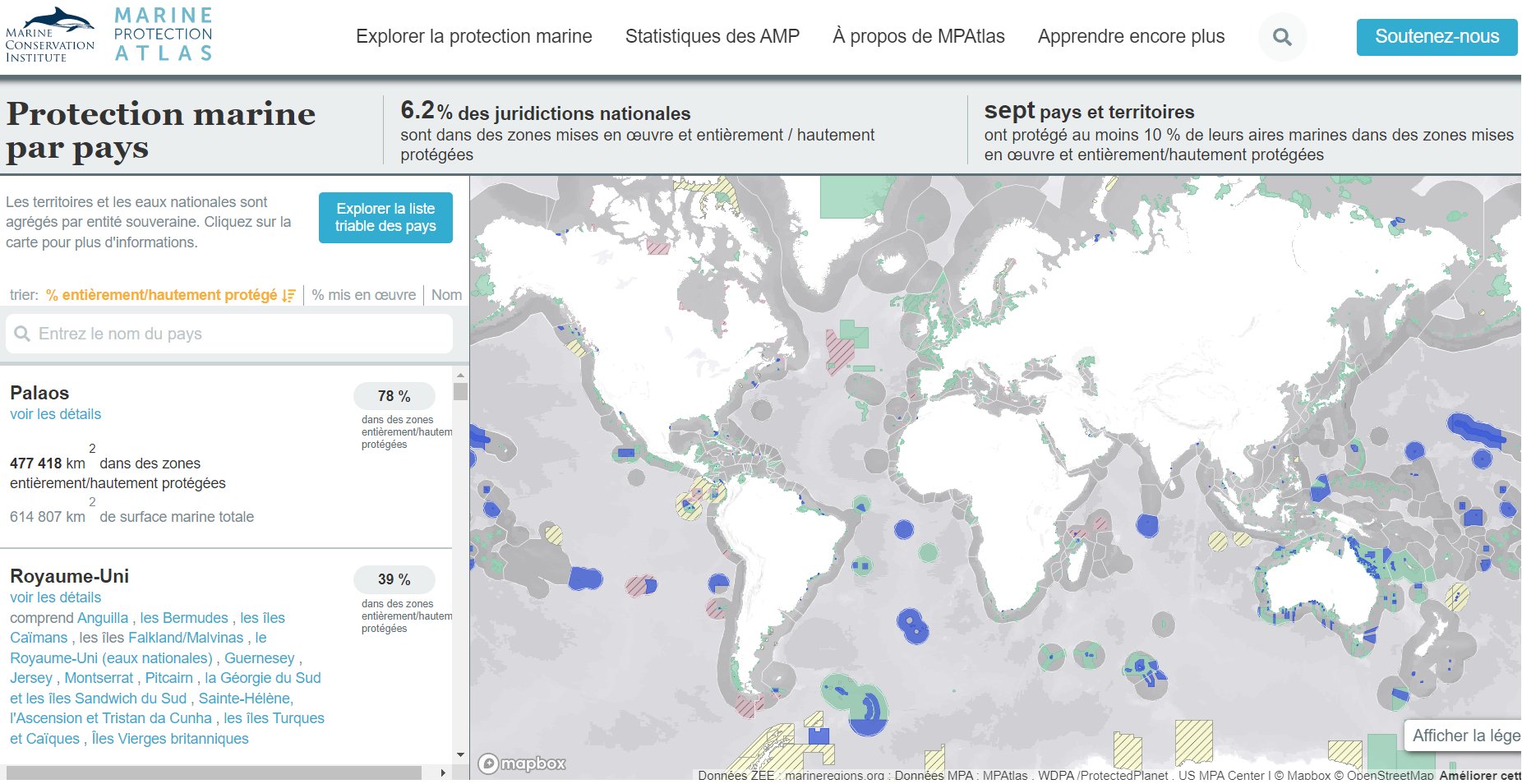

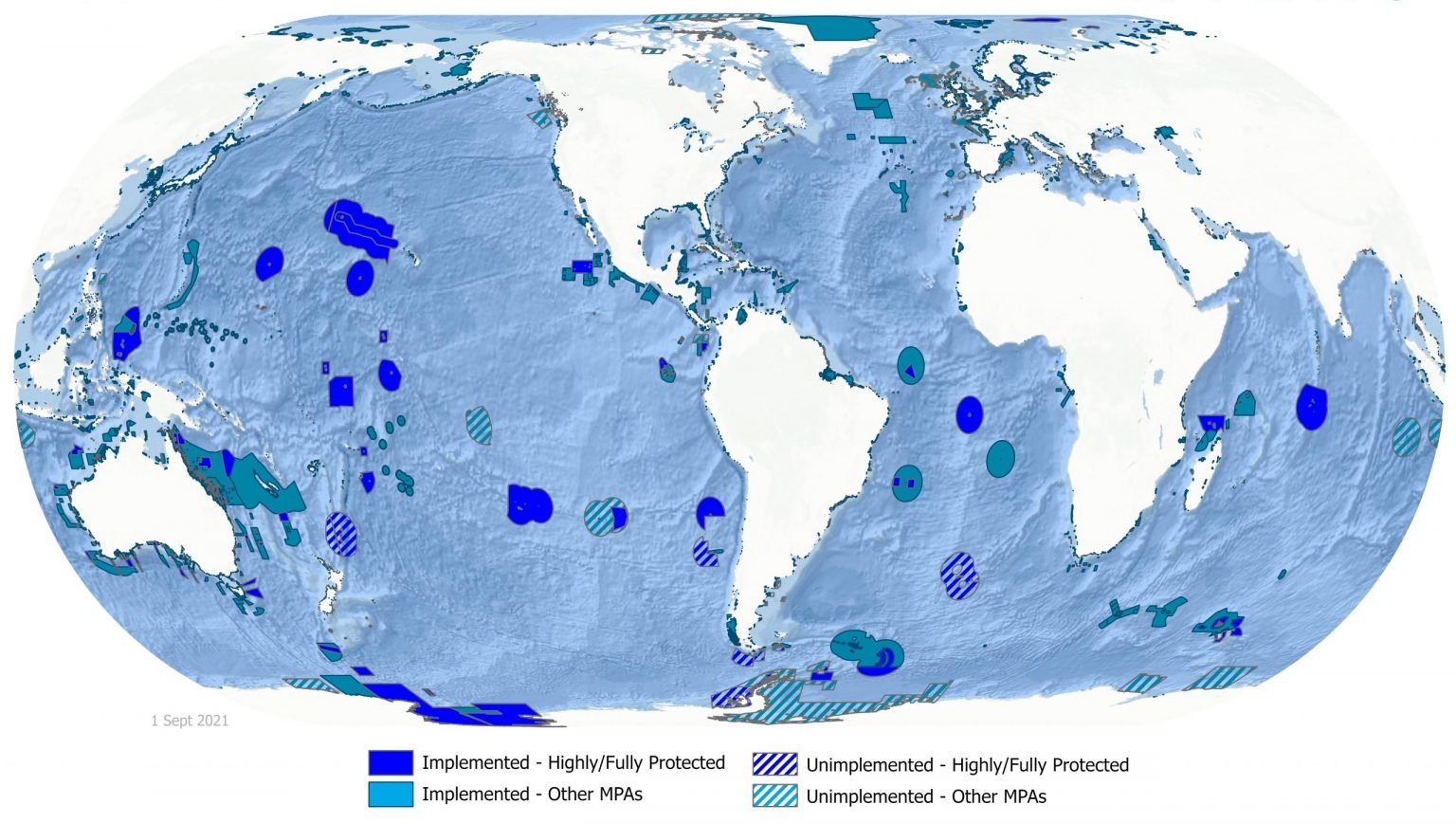

MPAtlas, lancé en 2012, est une initiative du

Marine Conservation Institute qui souhaite fournir une évaluation indépendante et une vision plus nuancée de la protection marine en se concentrant sur le sous-ensemble d'aires marines réellement protégées pas des réglementations strictes sur l'extraction humaine (

no-take). Cet atlas en ligne est tout-à-fait intéressant pour étudier la mise en œuvre réelle (de fait encore très incomplète) de la protection marine par les Etats.

L'Atlas de protection marine proposé par le Marine Conservation Institute (

MPAtlas)

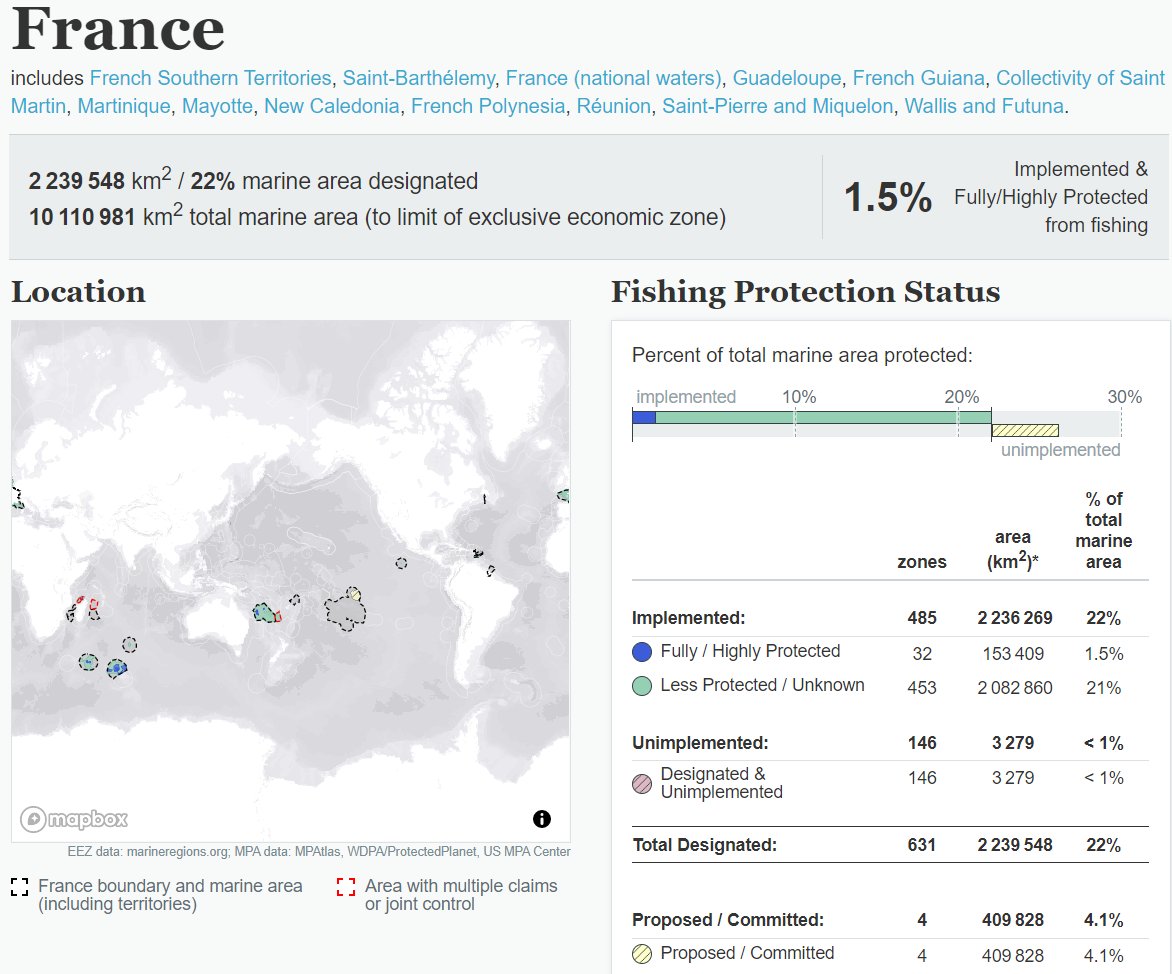

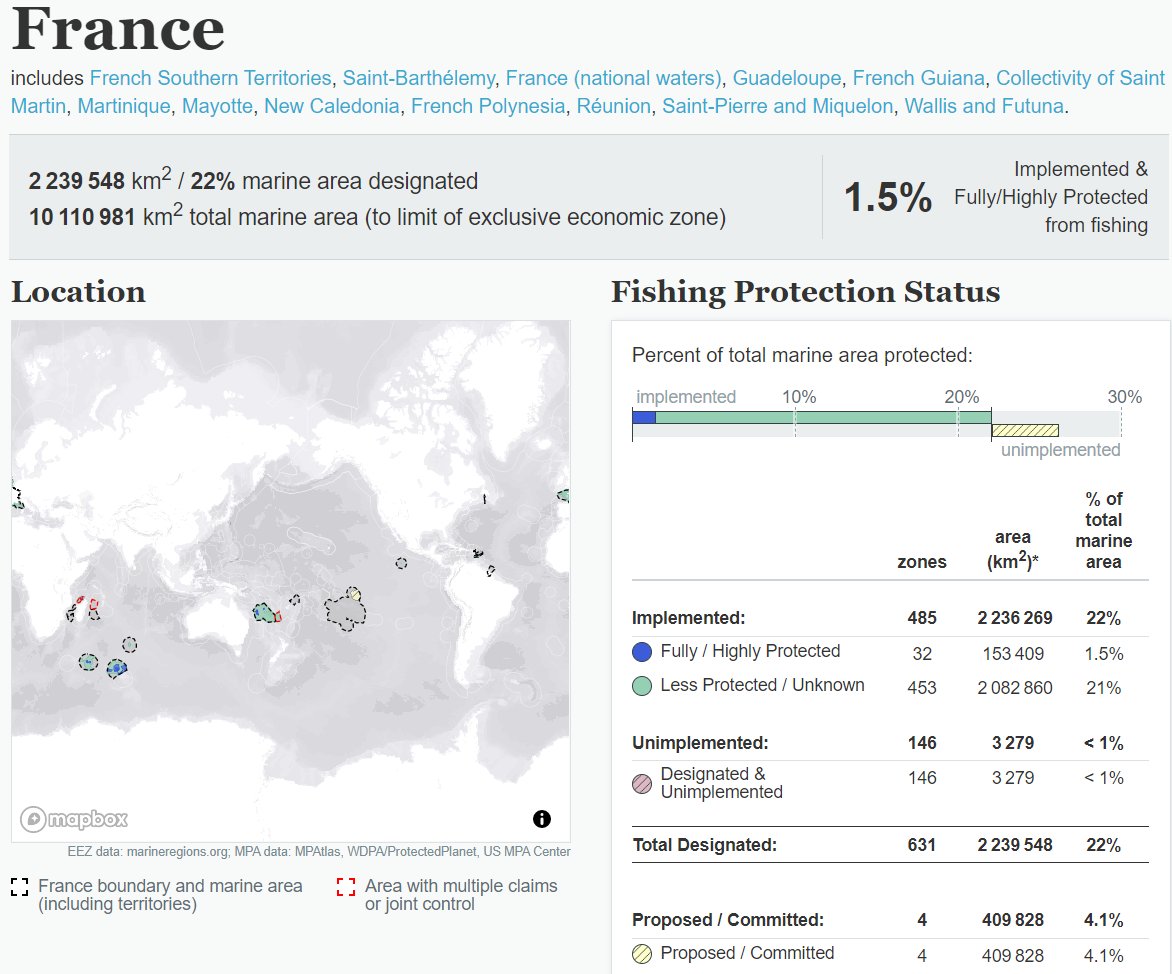

Seuls 6.2% des aires marines nationales sont dans des zones mises en œuvre considérées comme "entièrement" ou "hautement protégées". Le MPAtlas distingue 8 niveaux de protection basés sur les réglementations : du vert (niveau élevé de protection) au jaune (niveau faible avec des extractions régulières). Voir

le guide et

l'arbre de décision qui permet de comprendre la méthode de classification en fonction des activités autorisées ou non dans ces aires marines protégées.

Il n'y a que 7 pays ou territoires qui ont protégé plus de 10 % de leurs aires marines à l'intérieur de zones entièrement ou hautement protégées. Pour la France, le taux de haute protection est seulement de 1,5% (avec des différences selon les aires marines). Voir le détail du

classement par pays qui permet de faire des comparaisons intéressantes.

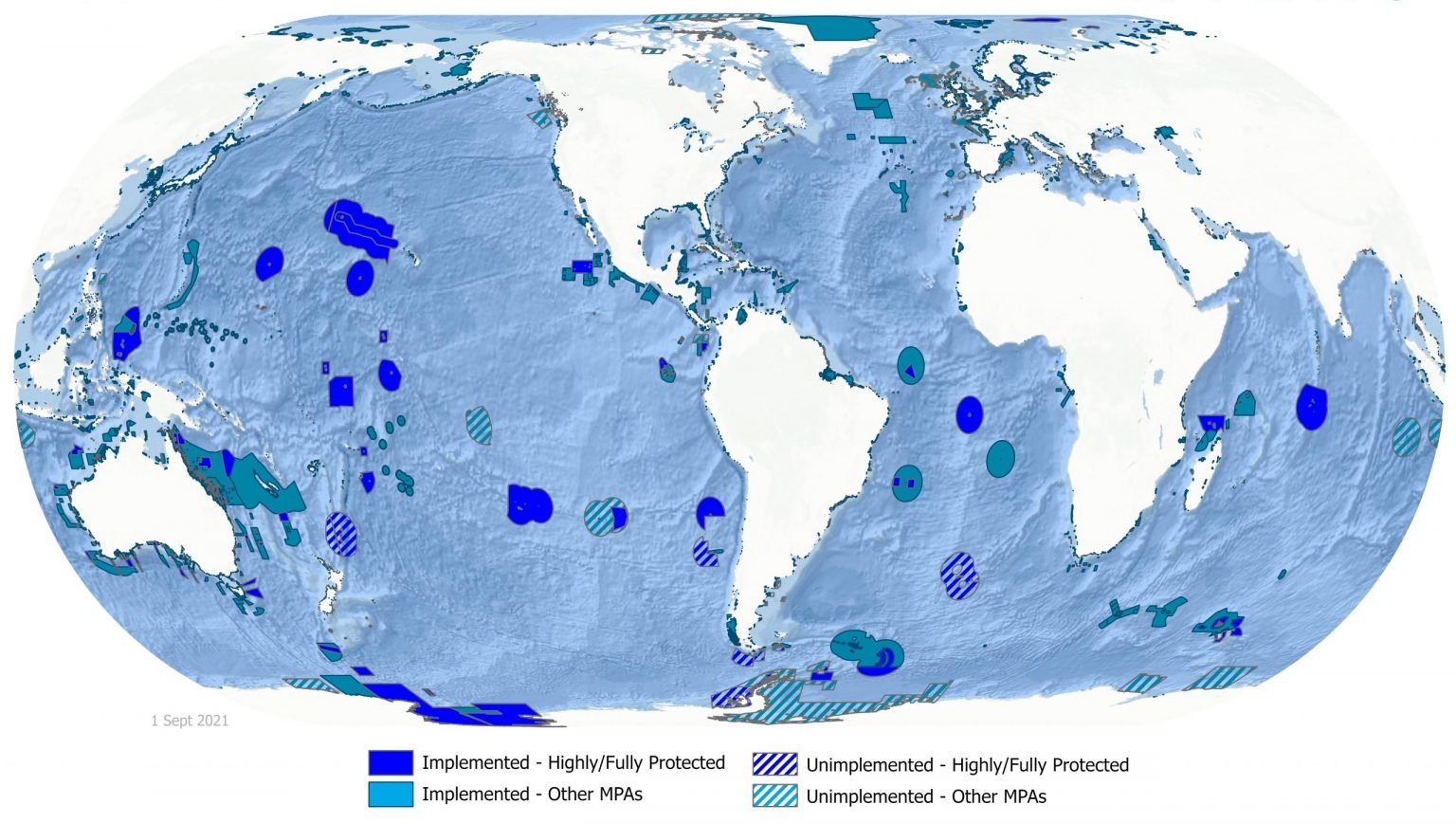

En ce qui concerne la pêche, seuls 2,4% des espaces océaniques sont entièrement ou hautement protégés contre les impacts de la pêche. Le

Marine Conservation Institute milite pour atteindre 30% en 2030 (objectif dit

30x30). Voir la carte interactive consacrée à la

protection mondiale de de la pêche maritime. Un site

SIG en ligne permet d'activer ou désactiver les couches et de conduire des analyses plus détaillées.

Le Marine Conservation Institute a créé l'initiative

Blue Parks pour récompenser les aires marines protégées (AMP) qui protègent véritablement la biodiversité marine. Il s'agit également de définir des normes scientifiques pour l'évaluation et le suivi de ces aires.

La base de données de l'Atlas de la protection marine (MPAtlas) diffère de la base de données mondiale des aires protégées (WDPA) qui reste la référence. La

WDPA est le catalogue officiel des aires marines et terrestres protégées ; il héberge le plus grand ensemble de données mondiales sur les aires protégées autodéclarées par 245 pays à travers le monde. Cet ensemble de données comprend des informations de base telles que l'emplacement, la zone, les limites spatiales, le type de gouvernance et l'autorité de gestion. La WDPA a été créée en 1981 grâce à un effort conjoint entre le Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE-WCMC) et la Commission mondiale des aires protégées (WCPA) de l'Union internationale pour la conservation de la nature (

UICN).

Le but du

MPAtlas est davantage de classer les zones en fonction de leurs résultats réels. Sans la mise en place de solides mesures de protection, une aire marine protégée n'a pas les bonnes caractéristiques pour contribuer de manière efficace et mesurable à la conservation de la biodiversité. La WDPA classe les AMP en fonction des objectifs de gestion de l'UICN, tandis que le MPAtlas classe les zones en fonction des déterminants de leurs résultats de conservation. Cette distinction est importante car les objectifs sur papier ne correspondent pas toujours aux réglementations et à la gestion mises en œuvre, et donc aux résultats de conservation. De plus, une AMP est étiquetée « protégée » selon la WDPA au moment de la désignation légale ; cependant, la biodiversité n'est pas sauvegardée tant que les protections ne sont pas légalement mises en œuvre et que l'AMP n'est pas entrée en phase de gestion active sur l'eau. À première vue, les différences dans les statistiques communiquées par ces deux bases de données peuvent sembler contradictoires, mais en réalité la WDPA et MPAtlas fournissent des informations complémentaires sur la protection marine mondiale. L'existence des deux bases de données permet à la

WDPA de jouer le rôle de dépositaire des données déclarées au niveau national et à

MPAtlas de jouer le rôle d'évaluateur tiers. Ensemble, ces systèmes devraient pouvoir conduire à des objectifs de progrès et de collaboration internationale en matière de conservation marine.

Lien ajouté le 4 octobre 2023

Vanessa M. Adams & al. (2023). Multiple-use protected areas are critical to equitable and effective conservation [Les aires protégées à usages multiples sont essentielles pour une conservation équitable et efficace],

One Earth, volume 6, issue 9, 15 September 2023, p. 173-1189,

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.08.011Les aires protégées sont largement utilisées pour endiguer la perte de biodiversité, les politiques mondiales de conservation imposant leur utilisation pour atteindre les objectifs de conservation par zone, tels que l'objectif récent de protéger 30 % de la surface terrestre d'ici 2030. Au cours des deux dernières décennies, le rôle des aires protégées en termes de réalisation des objectifs de conservation s'est accru, représentant désormais 55 % des aires protégées terrestres et 75 % des aires protégées marines à l'échelle mondiale. Compte tenu de leur contribution substantielle à l'atteinte des objectifs par zone, les auteurs examinent les preuves du rôle des aires protégées à usages multiples dans la réalisation des objectifs politiques mondiaux. Ils constatent que les aires protégées à usages multiples peuvent être efficaces pour la conservation de la biodiversité et sont plus susceptibles de bénéficier de modalités de gouvernance équitables que leurs homologues strictes. Les résultats montrent que les aires protégées à usages multiples et autres offrent d'importants avantages environnementaux et socio-économiques, nécessaires à l'atteinte de l'objectif 2030. Il est nécessaire de combler les lacunes dans les connaissances sur le moment et le lieu où elles sont les plus efficaces et équitables afin de garantir que la poursuite de la croissance du domaine protégé et conservé réponde aux objectifs politiques mondiaux.

Avec une carte et un graphique utiles pour comparer les aires maritimes et terrestres ainsi que leur niveau de protection.

Lien ajouté le 1er juin 2025

« Cartes et données sur les aires marines protégées dans l'Union européenne

» (

Touteleurope.eu)

Avec 12,3 % d'aires marines protégées en 2022 (hors outre-mer), l'Union européenne progresse peu à peu vers son objectif de 30 % d'ici 2030. Les aires marines protégées recouvrent néanmoins des réalités très différentes selon les pays.

Liens ajoutés le 12 juin 2025Dureuil, Manuel et al. (2018). « Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot [Le chalutage intensif à l'intérieur des zones protégées compromet les objectifs de conservation dans un point chaud mondial de la pêche]. Science (New York, N.Y.) vol. 362,6421 (2018), 1403-1407. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau0561

Les aires marines protégées (AMP) sont de plus en plus désignées à l'échelle mondiale, avec un pourcentage de superficie protégée annoncé. Cependant, des recherches récentes ont clairement montré que de nombreuses AMP ne protègent pas réellement la biodiversité marine. Dureuil et al. se sont concentrés sur les AMP européennes et ont constaté que le chalutage, l'une des pêches les plus dommageables, y est largement pratiqué. De plus, en utilisant les requins et les raies comme espèces indicatrices, ils ont constaté que de nombreuses AMP ne protègent pas les espèces vulnérables.

Perry, Allison L. et al. (2022). « Extensive Use of Habitat-Damaging Fishing Gears Inside Habitat-Protecting Marine Protected Areas » [Utilisation intensive d'engins de pêche nuisibles à l'habitat dans les aires marines protégées protégeant l'habitat], Frontiers in Marine Science 9 (2022), 811-926.

https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2022.811926/

Les aires marines protégées (AMP) sont essentielles pour enrayer la perte de biodiversité marine et préserver les écosystèmes. Cependant, les efforts visant à désigner de nouvelles zones comme AMP ont généralement pris le pas sur la protection efficace des sites désignés. De sérieuses inquiétudes existent concernant les « parcs marins de papier » en Europe, notamment en ce qui concerne la menace que représente la pêche. Nous nous sommes concentrés sur 1 945 AMP situées dans les eaux de l'UE et du Royaume-Uni, désignées pour protéger des habitats, et avons évalué l'ampleur de la pêche pratiquée à l'intérieur de ces AMP avec des engins connus pour menacer directement ces mêmes habitats. Cette pêche « à haut risque » était répandue, se produisant dans 510 AMP, soit 86 % de la zone évaluée, et était plus fréquente dans les sites offshore plus vastes. Une pêche à haut risque plus intense dans les AMP de récifs et de bancs de sable était associée à un état de conservation plus dégradé de ces habitats dans les eaux nationales. Nos conclusions indiquent que sans restrictions systématiques sur les engins de pêche, les AMP ne contribueront probablement pas à inverser le déclin actuel des habitats marins européens.

Lien ajouté le 26 juin 2025

Joachim Claudet, Charles Loiseau, Antoine Pebayle (2021). Critical gaps in the protection of the second largest exclusive economic zone in the world. Marine Policy, vol. 124, février 2021

Une équipe de scientifiques du CNRS a étudié les 524 AMP françaises. Premier constat : l’objectif de 30 % est atteint mais avec une répartition très inégale. Surtout, alors que la cible de protection forte est de 10 %, seul 1,6 % de l’espace maritime français bénéficie d’un statut de protection intégrale ou haute, qui sont les deux niveaux permettant de réduire au mieux les impacts humains sur la biodiversité et qui peuvent être assimilés à de la « protection forte ». Par ailleurs, 80 % de cette protection haute ou intégrale est concentrée dans un territoire, les TAAF ; cette concentration s’élève à plus de 97 % si l’on y inclut également la Nouvelle Calédonie. En métropole, les niveaux de protection sont extrêmement faibles. A titre d’exemples, 59 % des eaux françaises méditerranéennes sont dans des AMP, dont 0,1 % en protection haute ou intégrale ; presque 40 % de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord est sous un statut d’AMP tandis que 0,01 % reçoit une protection haute ou intégrale. Selon les auteurs, des niveaux appropriés de protection dans tous les bassins océaniques sont essentiels pour protéger l’océan, sa biodiversité et soutenir les moyens de subsistance de millions de personnes. Menée par des scientifiques du Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement (CNRS/UPVD/EPHE-PSL), cette étude a été publiée en février 2021 dans la revue

Marine Policy. Voir la

carte représentant la couverture des différents niveaux de protection en France métropolitaine et en outre-mer.

Lien ajouté le 12 octobre 2025

Lola Guyon, Laurence Le Dû, Louis Brigand, Ingrid Peuziat et Julie Bertrand (2025). « La médiation paysagère au service des aires marines protégées : scénographier les paysages sous-marins »,

Projets de paysage.

Les auteurs analysent la médiation paysagère dans les aires marines protégées. Leur étude porte sur le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Si toutes les aires protégées interrogent le regard porté sur les paysages et les représentations que les acteurs s’en font, le cas des aires marines protégées (AMP) est très particulier. Ce parc, créé en 2015, couvre 6500 km² de milieux marins et estuariens. Sa mission est double : protéger la biodiversité et sensibiliser le public. Dans une mer marquée par une forte turbidité, les paysages sous-marins sont invisibles et donc largement méconnus. Le projet repose sur une idée centrale : le paysage est à la fois outil, sujet et langage de la médiation. Il lie perception sensorielle, connaissance scientifique et émotions, permettant au visiteur d’expérimenter la beauté et la fragilité du monde sous-marin. Cette approche rejoint la Convention européenne du paysage (2000), qui définit le paysage comme "une partie de territoire perçue par les populations". L’expérience sensorielle devient ainsi un levier d’éducation écologique et d’appropriation territoriale. Ce dispositif illustre le rôle du paysage comme médiation scientifique et culturelle. En déclenchant l’émerveillement, il favorise la compréhension des écosystèmes et l’empathie envers les milieux marins, ouvrant la voie à un engagement écologique concret. Les auteurs concluent que la médiation paysagère pourrait devenir un outil de gouvernance dans les aires marines protégées. Elle relie savoirs scientifiques, gestion territoriale et émotions, renouvelant la relation société-nature.

Lien ajouté le 7 janvier 2026Thébaud, O., Macher, C., Alban, F.

et al. (2026). Marine protected areas as living labs ? Lessons learned & future perspectives [Les aires marines protégées comme laboratoires vivants ? Leçons apprises et perspectives d’avenir].

npj Ocean Sustainability 5, 3

https://doi.org/10.1038/s44183-025-00175-w

Des chercheurs ont analysé le rôle des aires marines protégées comme "living labs". Leur étude montre comment ces espaces servent de laboratoires territoriaux pour tester une gouvernance océanique fondée sur la science et les acteurs. Une aire marine protégée est un espace délimité où interagissent écosystèmes, usages économiques et règles politiques. Les auteurs montrent que cette concentration d’enjeux fait des AMP des lieux privilégiés pour observer, comparer et ajuster les modes de gestion des socio-écosystèmes marins. L’analyse repose sur un atelier scientifique organisé à Brest en novembre 2023, réunissant 27 participants, dont 19 chercheurs et 8 gestionnaires d’AMP. Les retours portent sur des sites très divers, de la Côte Bleue à la Grande Barrière de corail. La recherche utile pour les AMP doit être transdisciplinaire. Elle combine écologie, sciences sociales et savoirs locaux, et s’inscrit dans le tps long. Les dynamiques marines, les usages humains et les effets des règles ne se comprennent qu’en suivant leurs évolutions sur plusieurs décennies. Un apport majeur concerne la co-construction des savoirs. Les AMP efficaces favorisent des données ouvertes, comparables et fiables, mais aussi l’intégration de connaissances autochtones et professionnelles. Cette hybridation renforce la légitimité scientifique et sociale des décisions. La collaboration science-gestion peut prendre plusieurs formes, du simple appui technique à une coresponsabilité dans la décision. La confiance repose sur des échanges réguliers, mais les auteurs insistent sur l’importance d’un cadre institu clair pour garantir la continuité des partenariats. Cependant, les effets réels de ces collaborations sont rarement évalués. Les auteurs proposent de suivre non seulement les résultats écologiques, mais aussi la qualité des coopérations, la résolution des conflits d’usages et la capacité d’adaptation des politiques marines. Ainsi, les aires marines protégées fonctionnent déjà comme des laboratoires vivants. En les pensant explicitement ainsi, elles peuvent devenir des outils majeurs pour tester, comparer et diffuser des modèles de gouvernance durable à l’échelle des océans.

Articles connexes

Le rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère (septembre 2019)