7-18 octobre 2020 Mapathon

Concours de (géo)datavisualisation de données

Présentation Contributions

14-16 juin 2021 Manifestation scientifique.

Téléchargez le programme

Lundi 14 juin 2021

13:30

Ouverture du colloque

• Équipe de coordination de #Cartomob

• Xavier BERNIER, pour la Commission Géographie des Transports du Comité National Français de Géographie (CNFG)

• Corinne SIINO, pour l'équipe CIEU de l’UMR LISSTl'équipe CIEU de l’UMR LISST

• Christine ZANIN, pour la Commission Sémiologie du Comité Français de Cartographie (CFC)

14:00

Session Transports et Mobilités

• 14h – S. Genevois vidéo

De l’hypermobilité généralisée à l’immobilité contrainte : quels récits (carto)graphiques de nos mobilités, quotidiennes en temps de pandémie ?

• 14h30 – B. Mericskay vidéo

Représenter (carto)graphiquement les pratiques de covoiturage : explorations visuelles et réflexions méthodologiques autour des données des plateformes BlaBlaCar et Registre de Preuve de Covoiturage

• 15h – R. Vuillemot, P. Riviere, A. Tabard & A. Beignon vidéo

Conception d'une carte isochrone simplifiée pour visualiser l'accessibilité aux transports urbains

15h30 : Pause

• 15h45 – R. Kerbiriou & A. Serry vidéo

Les signaux AIS et la cartographie de la circulation maritime

• 16h15 – L. Merchez, M. Adam & H. Rivano vidéo

Cartographier la cyclabilité, enjeux méthodologiques et mises en débat autour du cas de Lyon

• 16h45 – J. Karlsron, J.-M. Favreau & G. Touya vidéo

Le carrefour dont vous êtes le héros

• 17h00 – N. Robinet vidéo

L’accessibilité aux alternatives des déplacements en voiture dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme en 2016

17h15 : Pause

• 17h30 – A. L’Hostis vidéo

Closer Cities and Distant Space: The Chinese Geographical Time-space by Air and Road

• 17h45 – A. Ottenheimer vidéo

Exploration des flux de déplacement domicile-travail en région Occitanie

• 18h00 – A. Cruz, C. López Escolano, S. Valdivieso Pardos & Á. Pueyo Campos vidéo

Affichage cartographique des informations géoréférencées d’un parc de véhicules urbains. Application à la ville de Zaragoza (Espagne)

Mardi 15 juin 2021

_______________________________________________________________________________

09h00 : Conférence

Olivier CLOCHARD : Cartographier les migrations : des expériences intimes aux politiques illégitimes vidéo

_______________________________________________________________________

9h45

Session Migrations et frontières

• 9h45 – D. Lagarde vidéo

Cartographier les récits de l’exil syrien. L’exemple des exilés de Deir Mqaren

• 10h15 – R. Kaedbey vidéo

Expérience de « cartographie des témoignages ». Les (im)mobilités révélées par les récits des Syriennes

et des Syriens

• 10h45 – M. Dujmovic vidéo

« Sans travail ou sans papiers : le dilemme d’Ahmed » : une fabrique cartographique à hauteur d'individu

11h : Pause

• 11h15 – M. Sanchez vidéo

Le rôle des mobilités dans la cartographie mentale de l’espace européen des migrants des nouveaux États membres

• 11h45 – D. Goeury & A. Delmas vidéo

Le SARS-CoV2, la frontiérisation aboutie du monde

12h : Pause déjeuner

13h00 - 14h45

Session Mobilités dans la ville

• 13h00 – M. Najman vidéo

Una mirada movil de la segregación urbana

• 13h30 – M. Boquet & N. Dorkel vidéo

Des piétons dans la ville : cartographie des itinéraires des chalands dans l’hypercentre commerçant de la ville de Metz

• 14h – M. Spor & A. Póvoas vidéo

Cartographier l’éthique. Les consommateurs mobiles entre choix et contrainte

• 14h30 – P. Guinard & F. Troin vidéo

Mobilités narratives des personnages de Mélo (Frédéric Ciriez, 2013) ou comment saisir les dimensions sensible, performative et identitaire des déplacements à partir d’une cartographie des parcours

14h45 : Pause

15h00 - 16h30

Session Tribute to Tobler

• F. Bahoken, É. Côme & N. Lambert vidéo

- Création et visualisation de champs vectoriels pour l’analyse de matrice Origine Destination

- Vers une relecture du Flowmapper

• A.-C. Bronner & G. Vuidel vidéo

La régression bidimensionnelle

16h30 - 18h00

Session Ateliers & démonstrations

• J. Vallée & A. Douet vidéo

Le Mobiliscope, une application geoweb des villes et de leur mixité sociale à toute heure selon les déplacements des individus

• F. Bahoken, É. Côme, L. Jégou & N. Roelandt vidéo

Arabesque, une application d’exploration et de visualisation thématique de flux dans le géoweb

• C. Richer & P. Palmier vidéo

Les « bassins de déplacements » au Cerema pour accompagner les Régions dans la définition des Bassins de Mobilité

Mercredi 16 juin 2021

_______________________________________________________________________________

09h00 : Conférence

Sara Irina FABRIKANT: Smart cartographic tools for wise navigation decisions

_______________________________________________________________________

9h45 - 10h45

Session Représentations : confrontation entre anciennes et nouvelles formes

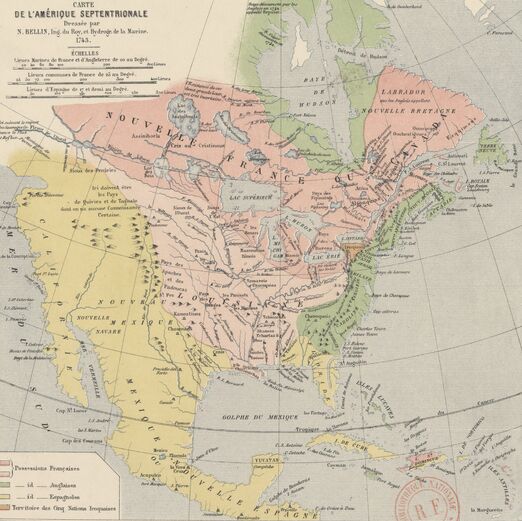

• 9h45 – A. Hecker vidéo

Cartographier pour appréhender les mobilités d’hier

• 10h15 – A. L’Hostis vidéo

Quelle est la forme de l’espace-temps géographique ? Un modèle tridimensionnel fait de courbes et de cônes

10h45 : Pause

• 11h00 – J. Varlet vidéo

Graphique et mobilité. Simplifier les visualisations pour comprendre et décider

• 12h00 – V. Moura de Lacerda Teixeira & J-F. Bacrot vidéo

Les outils collaboratifs comme méthodologie pour l’analyse de phénomènes urbains liés à la mobilité des villes moyennes brésiliennes : la fragmentation sociospatiale à Ituiutaba et Presidente Prudente

12h : Pause déjeuner

13h30

Sessions Expositions (virtuelles) Images de mobilités

• 13h30 – D. Lagarde, pour le Collectif GéoCompostelle vidéo

Sur les chemins de Compostelle

• 14h00 – N. Lambert, pour le Collectif Migreurop vidéo

Expériences migratoires

• 14h30 – J. Dupont, pour KartoKobri vidéo

Un atlas transconfinemental

15h00

Table ronde conclusive : Cartographie et Mobilités aujourd'hui ? vidéo