1) La taxonomie urbaine, qu'est-ce que c'est ?

La taxonomie urbaine est une classification du tissu bâti. Elle divise les villes en zones présentant des schémas urbains cohérents (architecture, agencement des bâtiments et des rues, compositions et configurations) et les relie par un arbre taxonomique. Ce dernier, à son tour, code les similarités entre les différentes zones. Cela permet de définir des morphotopes (les plus petites localités présentant un caractère distinctif par rapport à leurs voisines). Les trois premiers niveaux de la taxonomie sont nommés. La flexibilité de la hiérarchie permet de subdiviser une ville en plusieurs types selon vos préférences, de 2 (cohérent et incohérent) à des milliers, si vous le souhaitez. Vous pouvez consulter les noms et une brève description ci-dessous. Pour les visualiser, consultez la carte de Prague comme exemple.

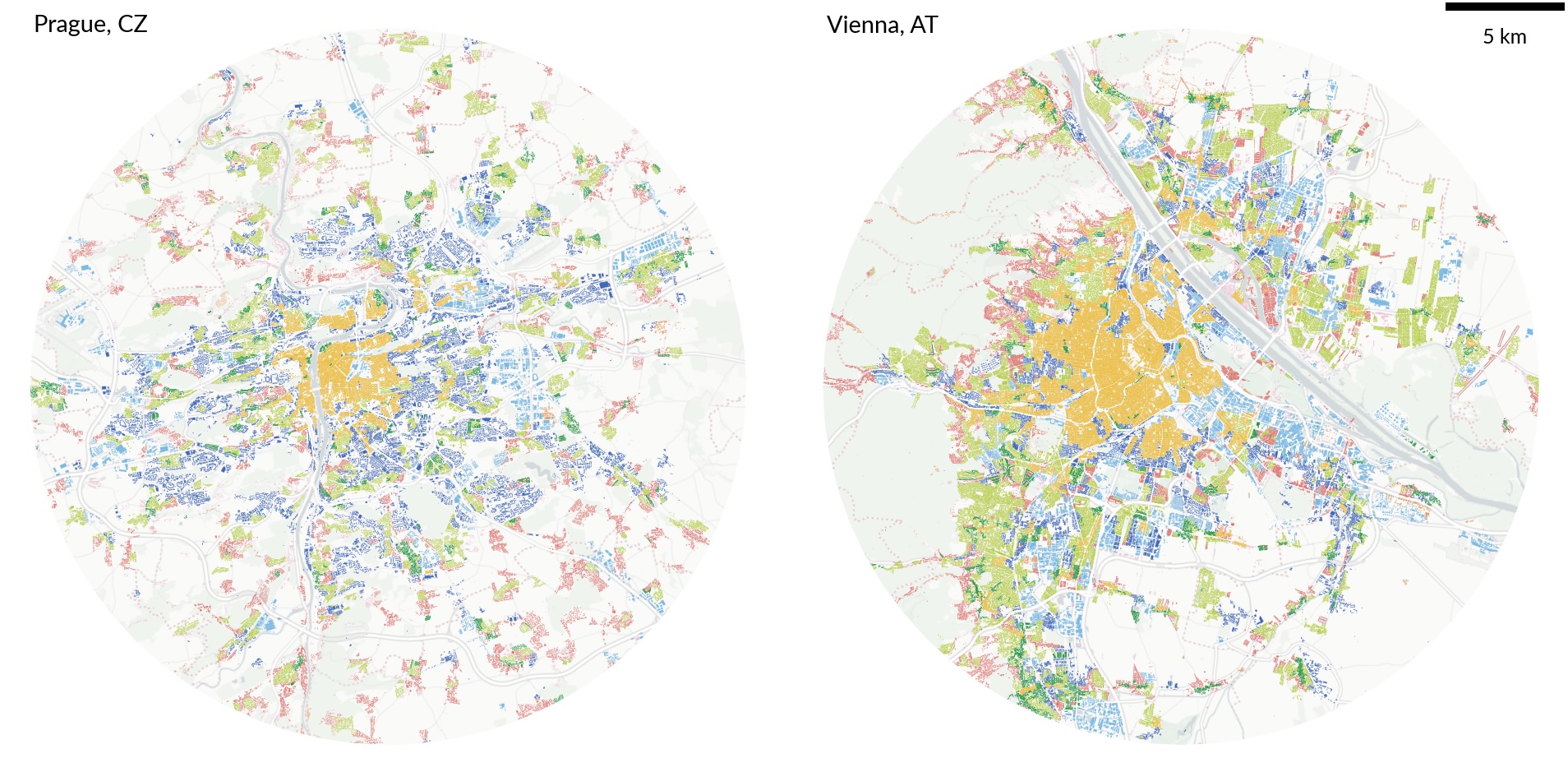

Comparaison de Prague et Vienne à la même échelle (source : Urban Taxonomy)

Légende des morphotopes :

- Tissu interconnecté cohérent (en jaune)Un tissu interconnecté cohérent est typique des centres-villes historiques, où les bâtiments forment un ensemble dense. Dans ce secteur, la densité bâtie et la connectivité des rues locales sont élevées, tandis que les distances entre les bâtiments restent relativement faibles. Les bâtiments partagent souvent des murs, formant ainsi des structures plus vastes avec des cours le long de rues relativement courtes et étroites.

- Tissu adjacent dense et cohérent (en vert foncé)Dans un tissu adjacent dense et cohérent, la densité bâtie et la connectivité des rues locales sont élevées, tandis que les distances entre les bâtiments restent relativement faibles. Les bâtiments partagent souvent des murs, formant ainsi des structures plus vastes le long de rues relativement courtes et étroites.

- Tissu disjoint dense cohérent (en vert clair)Le tissu urbain dense et disjoint, cohérent, présente une densité de construction modérée à élevée et une connectivité locale des rues, avec des rues plus longues et plus larges que celles des autres quartiers denses. Les murs mitoyens entre les bâtiments sont moins fréquents et les distances intra-bâtiment sont modérées, reflétant un schéma de structures autonomes au sein d'un réseau viaire robuste.

- Tissu homogène incohérent à grande échelle (en bleu foncé)Le tissu urbain homogène et incohérent à grande échelle se compose de grands bâtiments présentant des variations modérées de taille et de forme, ainsi que d'une connectivité routière faible à modérée et de rues larges. L'environnement qui en résulte est spacieux, avec d'importants espaces ouverts entre les structures, typiques de l'habitat moderniste, et certaines zones présentent un degré d'homogénéité relativement élevé, dû aux principes d'urbanisme sous-jacents.

- Tissu hétérogène incohérent à grande échelle (en bleu clair)Ce tissu hétérogène à grande échelle et incohérent se compose de bâtiments imposants présentant des variations notables de taille et de forme, ainsi que d'une connectivité routière faible à modérée et de rues larges. La conception ne privilégie pas l'ensoleillement, créant des configurations larges mais moins raffinées, typiques des zones industrielles et autres zones de services.

- Tissu compact incohérent à petite échelle (en rouge)Ce tissu urbain compact et incohérent présente une densité de construction et une connectivité des rues faibles à modérées. Les bâtiments présentent un alignement cohérent entre eux et le long des rues de longueur, de largeur et de linéarité variables. On observe également un nombre important de murs mitoyens entre les structures, typiques des villages plus traditionnels.

2) Accès aux données

La classification couvre actuellement six pays (Autriche, Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Pologne et Slovaquie), et d'autres seront bientôt disponibles. L'ensemble du parc immobilier est réparti géographiquement sur la base des régions NUTS1 (2024) .

Tous les éléments du travail s'appuient sur des logiciels et des données libres, le code et les données résultants étant librement accessibles. Le code, accompagné de la spécification d'un environnement reproductible, est disponible sur github.com/uscuni/urban_taxonomy et archivé sur doi.org/10.5281/zenodo.17105270.

Pour les données, voir la rubrique Données sur le site. Celles-ci sont disponibles au format parquet et json.

3) Article scientifique

Pour en savoir plus, lire l'article :

Martin Fleischmann, Krasen Samardzhiev, Anna Brázdová, Daniela Dančejová, Lisa Winkler (2025). The Hierarchical Morphotope Classification A Theory-Driven Framework for Large-Scale Analysis of Built Form [Classification hiérarchique des morphotypes : un cadre théorique pour l'analyse à grande échelle des formes bâties], arXiv:2509.10083, https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.10083

L'environnement bâti, composé d'une multitude de modèles de bâtiments, de rues et de parcelles, influence profondément la perception et le fonctionnement des villes. Bien qu'il existe différentes méthodes de classification des modèles urbains, elles manquent souvent de fondement théorique solide, ne sont pas extensibles au-delà de l'échelle locale ou sacrifient le détail à une application plus large. Cet article présente la Classification Hiérarchique des Morphotopes (HiMoC), une méthode novatrice, théorique et évolutive de classification du bâti. HiMoC opérationnalise le concept de morphotope – la plus petite localité dotée d'un caractère distinctif – grâce à une méthode de régionalisation sur mesure SA3 (Spatial Agglomerative Adaptive Aggregation), afin de délimiter des localités contiguës et morphologiquement distinctes. Celles-ci sont ensuite organisées selon un arbre taxonomique hiérarchique reflétant leurs dissimilarités, basé sur le profil morphométrique des bâtiments et des rues extraits de données ouvertes. Cette classification permet une classification flexible et interprétable du tissu bâti, applicable au-delà de l'échelle d'un seul pays. La méthode est testée sur un sous-ensemble de pays d'Europe centrale, regroupant plus de 90 millions d'empreintes de bâtiments en plus de 500 000 morphotypes. Elle étend les capacités des analyses morphométriques disponibles, tout en offrant une perspective complémentaire aux produits de données à grande échelle existants, principalement axés sur l'occupation du sol ou la définition conceptuelle des types de tissus urbains. Cette méthode, fondée sur la théorie, reproductible, non supervisée et évolutive, facilite une compréhension fine de la structure urbaine et trouve de nombreuses applications en urbanisme, analyse environnementale et études socio-spatiales.

Etudier les formes urbaines à partir de plans cadastraux

Cartographie des Zones Climatiques Locales (LCZ) dans les aires urbaines françaises

Pollution de l'air et zones urbaines dans le monde

Géographie du monde d'après : assiste-t-on à un "exode urbain" ?

Étudier la progression de l'étalement urbain aux Etats-Unis depuis 2001

L'INSEE propose une nouvelle typologie des aires urbaines en fonction de leur niveau d’attraction

Mise à disposition de la Base de données nationale des bâtiments (BDNB) en open data

Microsoft met en téléchargement 800 millions d'empreintes de bâtiments

Cartographier les bâtiments en Afrique à partir d'images satellites