La livraison est sous forme d'un dossier compressé (.zip) par département (région pour l'Ile-de-France), contenant la cartographie raster (.tif), un fichier de style pour l'affichage sur le logiciel QGIS (.qml), un fichier vecteur indiquant les dates et heures d'acquisition (.shp), et les métadonnées (.xml).

Que représentent ces cartes ?

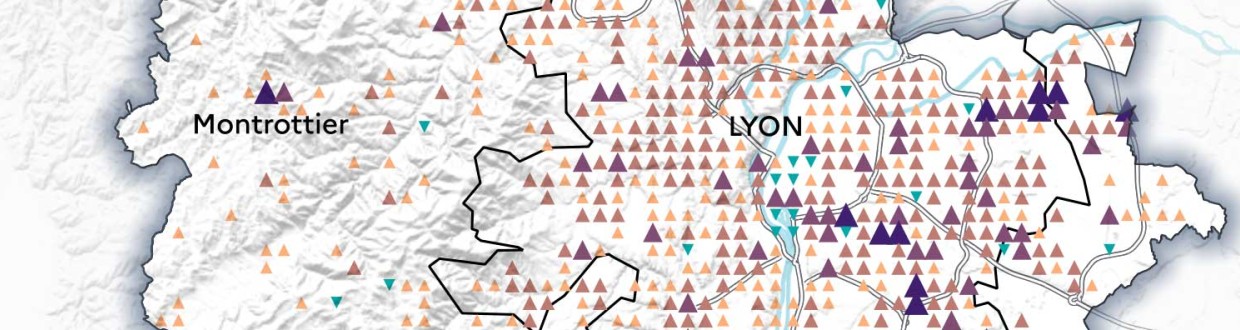

Ces cartes représentent la radiance nocturne vue par le satellite LuoJia 1-01 en 2018, exprimée en nW.cm-2.sr-1, au pas de 130 m. Elles sont livrées par département.

De quand ces cartes sont-elles représentatives ?

Ces cartes sont représentatives de l’année 2018. Elles ont été construites par concaténation de toutes les images disponibles et exploitables du satellite LuoJia, acquises entre juin et octobre 2018. L’ancienneté de ces cartes implique des différences avec la situation actuelle, mais elles restent un excellent outil de pré-diagnostic de la trame noire. L’heure de passage locale du satellite se situe entre 22h30 et minuit. Les heures et jours précis d’acquisition sont disponibles dans les fichiers vecteur (.shp) qui accompagnent la donnée.

Pourquoi certains départements ne sont pas disponibles ?

80 départements sont disponibles. Les départements de la frange Ouest de la France ainsi que les DROMn’ont pas été capturés par le satellite nocturne utilisé (LuoJia 1-01). Il n’existe donc pas d’image disponible sur ces zones. D’autres départements du Nord de la France présentaient de nombreux nuages lors du passage du satellite : la plupart des sources lumineuses sont donc invisibles et les images ne sont pas exploitables. Cependant, certains départements ont été capturés partiellement (ou partiellement sans nuages) ; il est donc possible de produire à la demande les cartographies sur les EPCI ou villes disponibles. Sur certains départements (27, 32, et 61), la surface non disponible étant mineure, la cartographie a été réalisée et livrée, mais certaines zones du territoire ne contiennent pas de données.

Quelles sont les caractéristiques techniques de ces cartes ?

Ces cartes sont livrées au format raster GeoTiff (.tif), par département, avec un volume d’environ 3-5 Mo par fichier. Le système de coordonnées géographique est l’EPSG 2154 (système de coordonnées pour la France, projection Lambert 93). La résolution spatiale vaut 130 m x 130 m. La valeur attribuée aux no-data est 100000. Le reste des caractéristiques techniques des cartes est décrit dans le fichier de métadonnées (.xml) qui les accompagne. Les cartes peuvent être affichées et exploitées avec un logiciel SIG (QGIS ou ArcGIS par exemple).

Quelle est l’unité de ces cartes et que représente-t-elle ?

nW.cm-2.sr-1 : nanowatts par centimètres carrés par stéradians. Elle représente la radiance (également appelée luminance énergétique) qui est la puissance d'un rayonnement émis par un élément de surface, dans une direction donnée, par unité de surface (centimètres carrés) et par unité d'angle solide (stéradians). Ce rayonnement peut être direct (ex : source émettant vers le ciel) ou indirect (ex : lumière réfléchie par la route).

Quel est le style associé à ces cartes ?

Lefichier de style proposé (.qml) se charge automatiquement dans QGIS à l’ouverture de la carte raster. Sinon, il peut être chargé via l’onglet « Propriétés de la couche » > « Symbologie » > « Style » > « Charger le style ». L’échelle proposée est logarithmique afin de visualiser correctement l’éclairage nocturne en zonesombre(rurale) commeéclairée(urbaine). Les plages decouleurssont les suivantes : les valeurs 0 et 100000 (no-data) sont affichées en transparence pour une meilleure visualisation. Un style secondaire avec une échelle logarithmique aux couleurs viridis (du jaune au bleu) est aussi disponible dans la section « Fichiers secondaires » de la page data.gouv.fr. L’utilisateur peut modifier le style de visualisation à sa guise, selon son besoin.

Pourquoi n’y a t’il pas de valeurs proches de 0 ? A qui s’adresse cette donnée ?

Les valeurs situées entre 0 et 2 nW.cm-2.sr-1 ont été seuillées à la valeur 0 afin d’éviter du bruit parfois trompeur et hétérogène dans les zones sombres. Cette cartographie de radiance est à destination des techniciens (SIG) des services publics en charge des sujets de l’éclairage, de la biodiversité et de l’énergie. Les entités publiques les plus à même d’exploiter ces données sont les syndicats d’énergie, les SCOT, les métropoles ou les régions. Les bureaux d’étude ou agences d’urbanismes sont aussi invités à se saisir de ces informations pour la construction d’un état initial d’un SCOT par exemple.

Comment interpréter et exploiter ces cartes ?

La résolution spatiale des cartes (130 m) permet de réaliser des études à l’échelle des quartiers, des communes, et des villes, mais elle n’est pas adaptée à des études plus fines, par exemple à l’échelle des rues ou des bâtiments. On ne peut pas discerner les points lumineux. Une observation depuis le ciel (par satellite ou avion) diffère d’une observation depuis le sol pour différentes raisons : orientation des sources lumineuses, réflexion sur le sol ou sur différents matériaux, recouvrement de la lumière par de la végétation ou des bâtiments, etc. Les radiances observées peuvent varier selon l’angle et l’heure de prise de vue, la météo, l’angle et la phase de la Lune, les résidus d’éclairement solaire en été, etc. Les valeurs absolues de radiance ne doivent donc pas être utilisées pour des comparaisons quantitatives. Par contre, ces cartes fournissent d’excellentes indications qualitatives sur les secteurs les plus émetteurs de lumière, publics et privés.

A quoi peut-elle servir et comment ?

Des exemples d’exploitation réalisés par le Cerema sur la région Provence Alpes Côte d’Azur, la métropole Aix Marseille Provence, et la métropole de Nice Côte d’Azur sont présentés dans le rapport d’étude associé.

Quelle(s) autre(s) source(s) de données peut-on utiliser sur les départements non disponibles ?

Les utilisateurs peuvent se diriger vers les données du satellite VIIRS, qui acquiert une donnée chaque jour mais àplusfaible résolution (500 m) et qui couvre le monde entier. EOSDIS Worldview (nasa.gov) Si les applications souhaitées nécessitent une meilleure résolution, d’autres satellites comme Jilin ou SDGSAT-1 (https://www.sdgsat.ac.cn/sciencePlan/aboutPro) permettent d’obtenir des cartographies plus fines. Les utilisateurs sont invités à contacter le Cerema ou des acteurs privés comme La TeleScop, qui détiennent une expertise de haut niveau sur le sujet.

Y aura-t-il une mise à jour de ces cartes ?

Ces cartes ne seront pas mises à jour car le satellite utilisé (LuoJia 1-01) était un satellite de démonstration qui n’a produit des images qu’en 2018. Cependant, le Cerema étudie la possibilité d’utiliser d’autres données plus récentes pour approfondir le sujet.

Lien ajouté le 15 avril 2024

Articles connexes

.jpg)

.jpg)