Wu, S., Chen, B., An, J.

et al. (2025). « Measuring global human accessibility to essential daily necessities and services » [Mesurer l'accessibilité humaine mondiale aux biens et services essentiels du quotidien].

Nature Communications, 16, 10709.

https://doi.org/10.1038/s41467-025-65732-w (article disponible en libre accès).

Le concept de « ville du quart d'heure » est de plus en plus présent dans le domaine de l'urbanisme et du développement durable. Mais combien de personnes dans le monde vivent réellement à moins de 15 minutes des services essentiels ? Les auteurs de cet article ont cherché à le savoir en établissant une carte mondiale de l'accessibilité aux biens et services essentiels. Ce billet fournit un résumé avec les principaux résultats de l'étude, ainsi que les données qui ont servi à la conduire.

Résumé

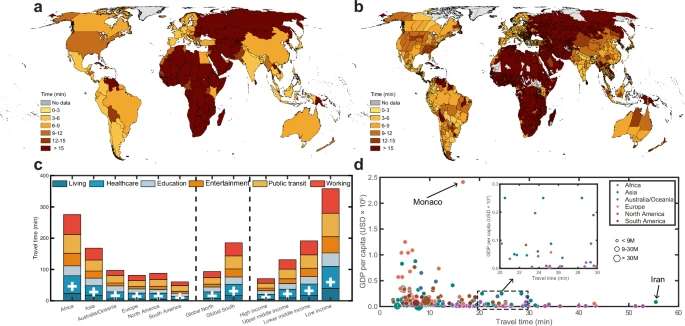

L'accès équitable aux biens et services essentiels est crucial pour améliorer la qualité de vie et atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Cependant, les connaissances sur l'accès mondial à ces ressources essentielles demeurent limitées et fragmentées, faute d'un inventaire exhaustif des infrastructures et de mesures d'accessibilité adaptables. Les chercheurs ont constitué une base de données de points d'intérêt (POI) représentant six catégories d'infrastructures essentielles : logement, santé, éducation, loisirs, transports publics et travail. À l'aide de données de surface de friction à résolution de 30 mètres, ils ont cartographié le temps de trajet vers ces infrastructures critiques, en tant qu'indicateur d'accessibilité entre zones urbaines et rurales, et évalué les disparités selon les contextes géographiques, d'urbanisation et socio-économiques. Les résultats révèlent un accès inégal en termes de disponibilité des infrastructures, de répartition par habitant et de temps de trajet. À l'échelle mondiale, 62,8 % (3,08 milliards) et 82,5 % (4,04 milliards) des citadins vivent respectivement à 15 et 30 minutes de marche des ressources essentielles. Ces résultats soulignent la nécessité d'optimiser les stratégies de planification, d'allocation et de gestion des infrastructures critiques afin de promouvoir un développement inclusif et durable.

Résultats

À l'échelle nationale, les habitants de pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la plupart des pays européens bénéficient de la meilleure accessibilité aux services et aux biens de première nécessité, avec un nombre de points d'intérêt (POI) supérieur à 24 pour mille habitants. Viennent ensuite des pays comme le Brésil, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Thaïlande et la Malaisie, avec un nombre de POI compris entre 16 et 24 pour mille habitants. À l'inverse, des pays comme la Chine, la Roumanie, l'Afrique du Sud, la Bolivie, la Colombie et le Pérou présentent une densité d'infrastructures relativement faible, avec un nombre de POI compris entre 8 et 16. Enfin, les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et la Russie connaissent l'accès le plus limité, avec un nombre de POI inférieur à 8 pour mille habitants. Une carte à l'échelle des États fournit des informations plus détaillées sur ces disparités géographiques. À l'échelle continentale, les habitants d'Australie et d'Océanie bénéficient de la plus forte densité d'infrastructures (5,6 pour mille), suivis par l'Amérique du Nord (3,8 pour mille), l'Europe (3,5 pour mille), l'Amérique du Sud (2,3 pour mille), l'Asie (1,0 pour mille) et l'Afrique (0,2 pour mille). On observe également un contraste marqué en matière d'accessibilité aux infrastructures entre les pays du Sud et les pays du Nord. Ces derniers affichent un nombre de points d'intérêt (PII) de 4,0 pour mille habitants, soit quatre fois plus que les pays du Sud (0,9). Par ailleurs, le développement économique remodèle profondément la répartition mondiale des services et équipements de vie, comme l'illustre la corrélation constante entre le niveau de revenu et la densité d'infrastructures.

Cartes des temps de trajet moyens pour l'accès des résidents urbains aux services et équipements de proximité, à l'échelle nationale et régionale (source : Wu & al., 2025)

Points d'incertitude

L'étude est soumise à plusieurs niveaux d'incertitude. Premièrement, la couverture et la qualité des données des inventaires mondiaux de points d'intérêt (POI) et de la cartographie des surfaces de friction présentent certaines limitations (voir la rubrique « Méthodes » de l'article). Bien que les chercheurs aient utilisé un cadre de classification unifié des infrastructures en six catégories pour la normalisation des données, les ensembles de données POI d'Overture et d'Amap sont compilés à partir de sources diverses, selon des méthodes et des normes différentes, ce qui introduit des incohérences dans la couverture spatio-temporelle et la qualité des données et peut affecter les calculs de temps de trajet. La comparaison entre deux ensembles de données mondiaux de POI, Overture (60 millions d'enregistrements) et Foursquare (100 millions d'enregistrements), révèle des déséquilibres d'échantillonnage, notamment dans les pays à faible revenu. Les efforts futurs devraient privilégier une collecte de POI plus fine dans ces régions vulnérables.

Les incertitudes liées à la cartographie des surfaces de friction, dues à des facteurs tels que l'occupation des sols, la topographie et les réseaux routiers, accentuent encore ces incertitudes. L'approche des surfaces de friction permet de mesurer la vitesse moyenne de déplacement des personnes sur le territoire terrestre, afin de quantifier le temps de trajet des résidents vers les services de proximité. Cette méthode modélise la surface terrestre comme une grille régulière 2D (pixels) et attribue une vitesse de déplacement à chaque pixel en tenant compte d'un ensemble de facteurs de coût, tels que les infrastructures de transport, les plans d'eau, la topographie et l'occupation des sols. Les auteurs ont créé des cartes mondiales de surfaces de friction à haute résolution pour les transports motorisés et non motorisés à partir de trois produits haute résolution.

L'algorithme du chemin le plus court, qui identifie les ressources les plus proches pour estimer le temps de trajet, part du principe que les usagers privilégient les services de proximité. Or, cette hypothèse peut sous-estimer l'accessibilité réelle, car l'utilisation effective des biens et services de première nécessité dépend de l'environnement bâti, du statut socio-économique et des préférences personnelles. Les nouvelles sources de données sur la mobilité humaine, telles que les relevés téléphoniques (par exemple, les détails des appels) et les enregistrements sur les réseaux sociaux (par exemple, X et Foursquare) offrent des informations précieuses au niveau individuel sur les habitudes de fréquentation et l'utilisation des services. L'intégration de ces ensembles de données à des modèles d'interaction spatio-temporelle prenant en compte les comportements et les préférences en matière de transport personnel pourrait considérablement améliorer la compréhension de l'accès des individus aux services essentiels.

Disponibilité des données

Les jeux de données mondiaux d'Overture (points d'intérêt et réseau routier) sont disponibles à l'adresse : https://overturemaps.org/ ; les données Amap sur les points d'intérêt en Chine sont disponibles à l'adresse : https://lbs.amap.com/. Le jeu de données mondial de points d'intérêt de Foursquare est disponible à l'adresse : https://location.foursquare.com/products/places/ ; le produit WorldCover de l'Agence spatiale européenne (ESA) (version 100) pour 2020 avec une résolution de 10 m, est disponible à l'adresse : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ESA_WorldCover_v100 ; le modèle numérique de surface (MNS) mondial du satellite d'observation terrestre avancé (ALOS) (version 3.2), avec une résolution de 30 m, est disponible à l'adresse : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/JAXA_ALOS_AW3D30_V3_2.

La couche vectorielle des limites urbaines mondiales (GUB) pour 2020 est disponible à l'adresse : https://data-starcloud.pcl.ac.cn/zh ; le produit de grille du modèle d'établissement humain mondial (GHS-SMOD) à une résolution de 1 km pour 2020 est disponible à l'adresse : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/JRC_GHSL_P2023A_GHS_SMOD ; les couches des unités administratives mondiales (GAUL) pour 2015 sont disponibles à l'adresse : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/FAO_GAUL_2015_level0 ; l'ensemble de données WorldPop à une résolution de 100 m pour 2020 est disponible à l'adresse : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/WorldPop_GP_100m_pop. La surface de friction mondiale à résolution de 1 km pour 2019 est disponible à l'adresse suivante : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/Oxford_MAP_friction_surface_2019 ; le produit intérieur brut (PIB) par habitant (en dollars courants) pour 2022 est disponible auprès de la Banque mondiale à l'adresse suivante : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD ; la classification des revenus par pays pour 2022 est disponible auprès de la Banque mondiale à l'adresse suivante : https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups .

Le script de cartographie des temps de trajet avec image de surface de friction globale et fonction cumulative Cost est disponible sur Google Earth Engine à l'adresse : https://developers.google.com/earth-engine/apidocs/ee-image-cumulativecost.

Articles connexes

La ville du quart d'heure en cartes et en schémas