Fondé en 2022, le projet Overture s'adresse aux développeurs qui créent des services cartographiques ou utilisent des données géospatiales. L’approvisionnement et la conservation de données cartographiques de haute qualité, à jour et complètes provenant de sources disparates sont difficiles et coûteux. Overture vise à intégrer des données cartographiques provenant de plusieurs sources, notamment des membres d'Overture, des organisations civiques et des sources de données ouvertes. L'enjeu est la création de cartes collaboratives.

Au delà de l'ouverture des données, l'objectif est également de proposer un système de référence partagé. Plusieurs ensembles de données font référence aux mêmes entités du monde réel en utilisant leurs propres conventions et leur propre vocabulaire, ce qui les rend difficiles à fusionner et à combiner. Overture Maps vise à simplifier l’interopérabilité en fournissant un système reliant les entités de différents ensembles de données aux mêmes entités du monde réel. Overture souhaite définir et favoriser l’adoption d’un schéma de données commun, bien structuré et documenté pour créer un écosystème de données cartographiques facile à utiliser.

Les données cartographiques sont vulnérables aux erreurs et aux incohérences. Les données d'Overture Maps seront soumises à des contrôles de validation pour détecter les erreurs cartographiques, les cassures et le vandalisme afin de garantir que les données cartographiques puissent être utilisées dans les systèmes de production.

2) Les données mises à disposition

Les données sont disponibles au format GeoParquet V1.1.0, une norme en cours d'incubation de l'Open Geospatial Consortium qui ajoute des types géospatiaux interopérables au format Apache Parquet, via Amazon AWS et Microsoft Azure.

La première publication de données comprenait quatre « thèmes » :

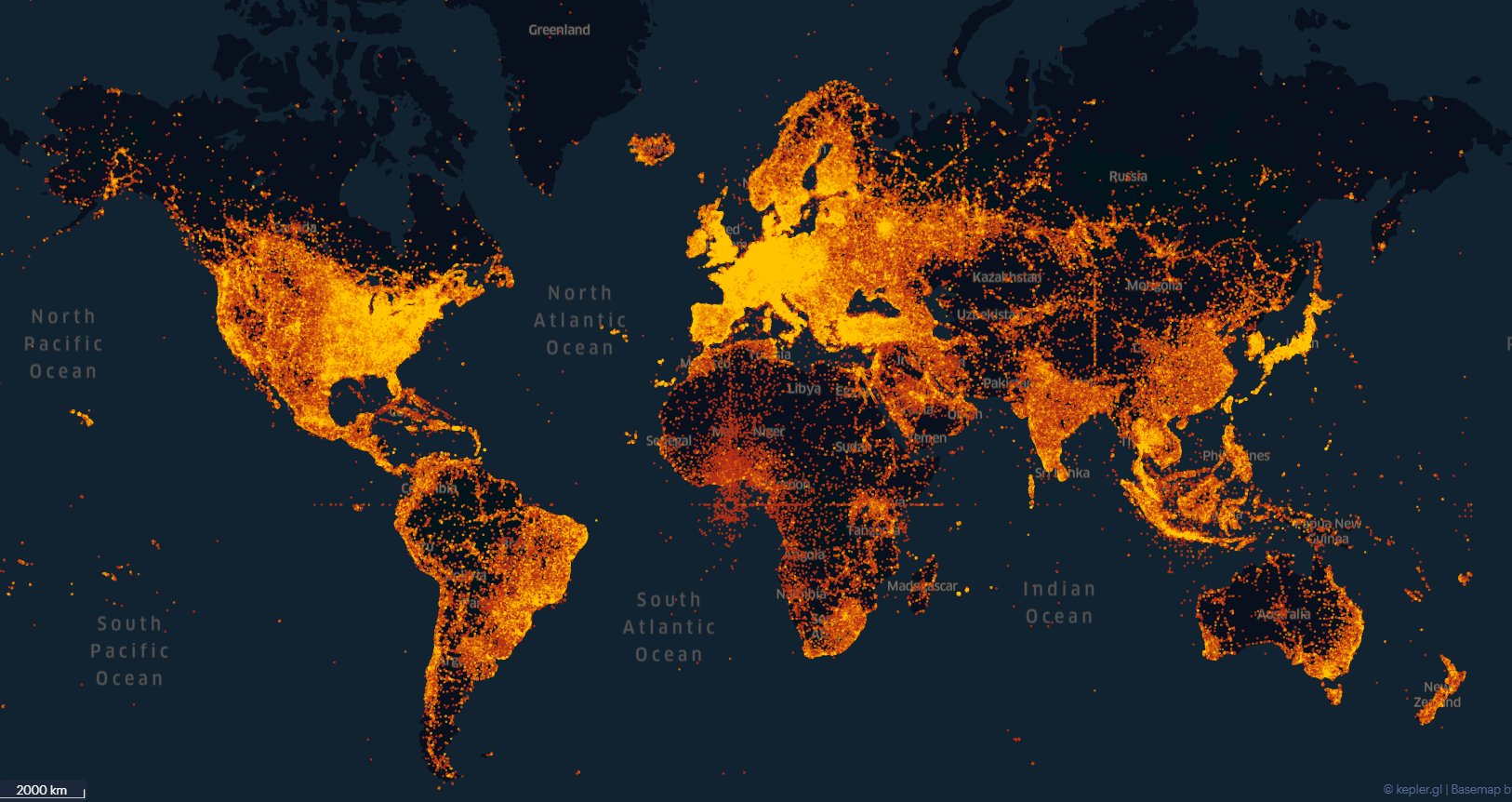

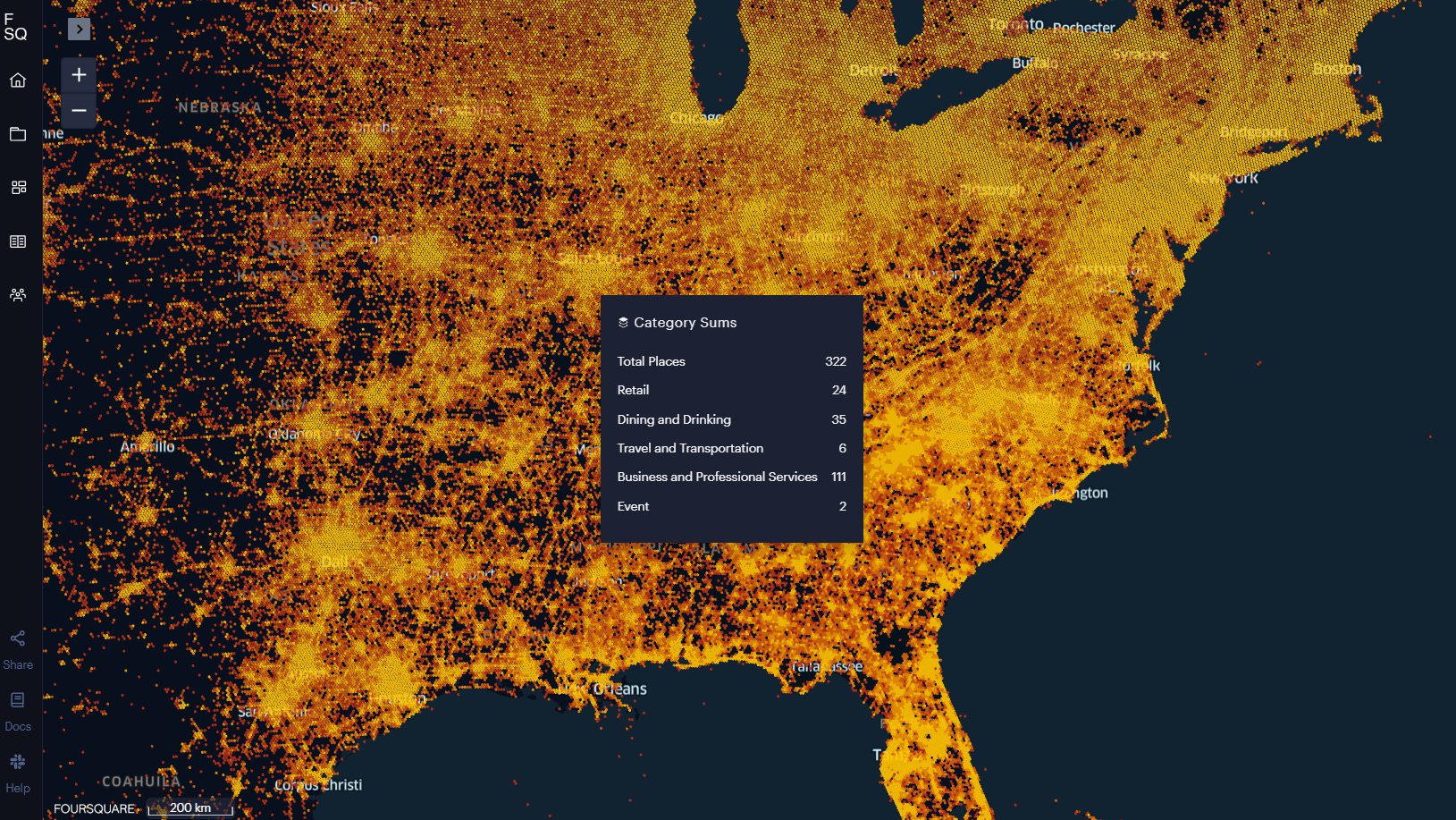

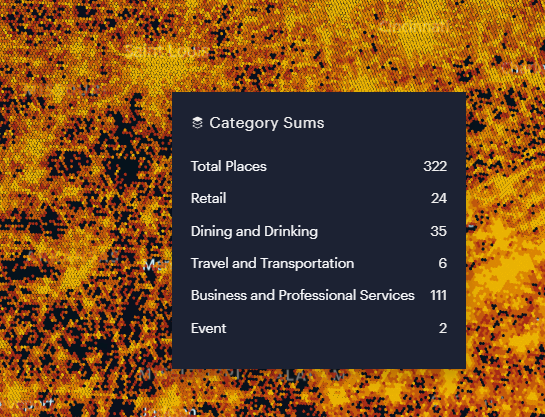

- Lieux - Données sur les points d'intérêt (POI) sur environ 60 millions de lieux dans le monde

- Bâtiments - données sur l'empreinte et la hauteur des bâtiments pour 785 millions de bâtiments dans le monde

- Transports - données sur le réseau routier

- Limites administratives - limites administratives pour le niveau 2 (niveau du pays) et le niveau 4 (subdivisions de premier niveau sous le pays) dans le monde.

Ces données sont régulièrement enrichies et mises à jour. La version des données Overture 2024-10-23.0 est désormais disponible. Overture Maps Explorer permet d'avoir un aperçu des données mises à disposition. Les instructions pour accéder aux données sont disponibles sur le référentiel de données Overture Maps.

Le projet Overture se veut complémentaire du projet OpenStreetMap, et la fondation encourage les membres à contribuer directement aux données du projet OSM. On peut cependant s'interroger dans quelle mesure ces données sont vraiment ouvertes. Deux des quatre « thèmes » d'Overture Maps Foundation sont disponibles sous une licence ODbL et deux des thèmes sont disponibles sous une licence CDLA Permissive v 2.0.

This could be big... Even huge?

— Christopher Beddow (@cbed32) July 26, 2023

Overture Maps releases a global POI open dataset, an aggregate of Microsoft @bingmaps and @Meta places data.

Read more: https://t.co/yASIzckOfQ#openstreetmap #opendata #gischat pic.twitter.com/bYTFHigtRe

🌍 Unlock the power of Overture Maps data with Leafmap and MapLibre! Explore open-access global-scale data on buildings, transportation, places, addresses, basemaps, and more. Integrate open-access data into your workflow with Python 🐍

— Qiusheng Wu (@giswqs) August 22, 2024

📓 Notebook: https://t.co/KaFmiKI7Yx

🌐… pic.twitter.com/qBt8oCGkXU

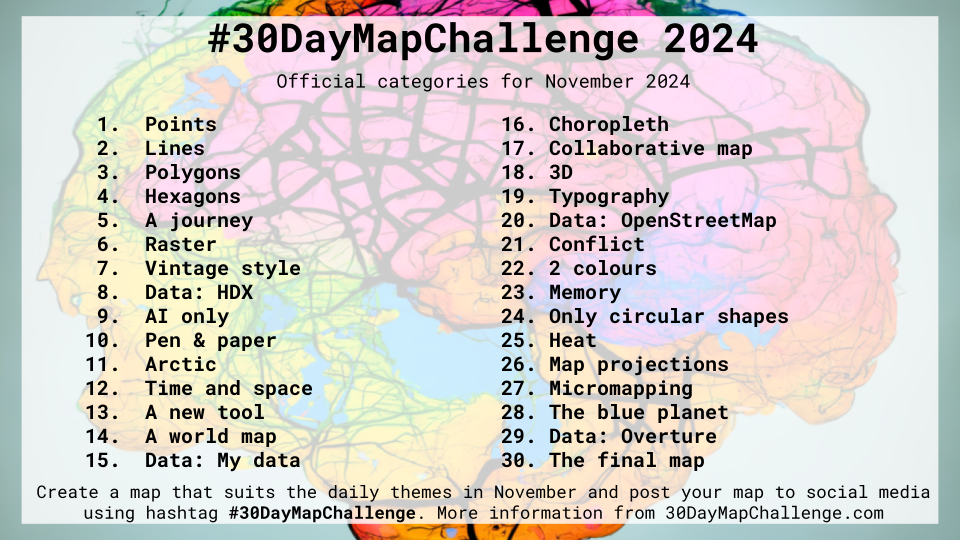

Day 29. Overture #30DayMapChallenge Comparative Analysis of Building Data: OpenStreetMap vs Overture Maps Foundation in Ukraine pic.twitter.com/BZn7LKSAtD

— gontsa 🇺🇦 (@gontsa) November 29, 2024

#30daymapchallenge · JOUR 29 : "Source de données : Overture" 🚄#cartographie #map #carte #overture #sncf pic.twitter.com/l7Hp0dUISz

— Alexandre Médina (@A_Lex_Map) November 29, 2024

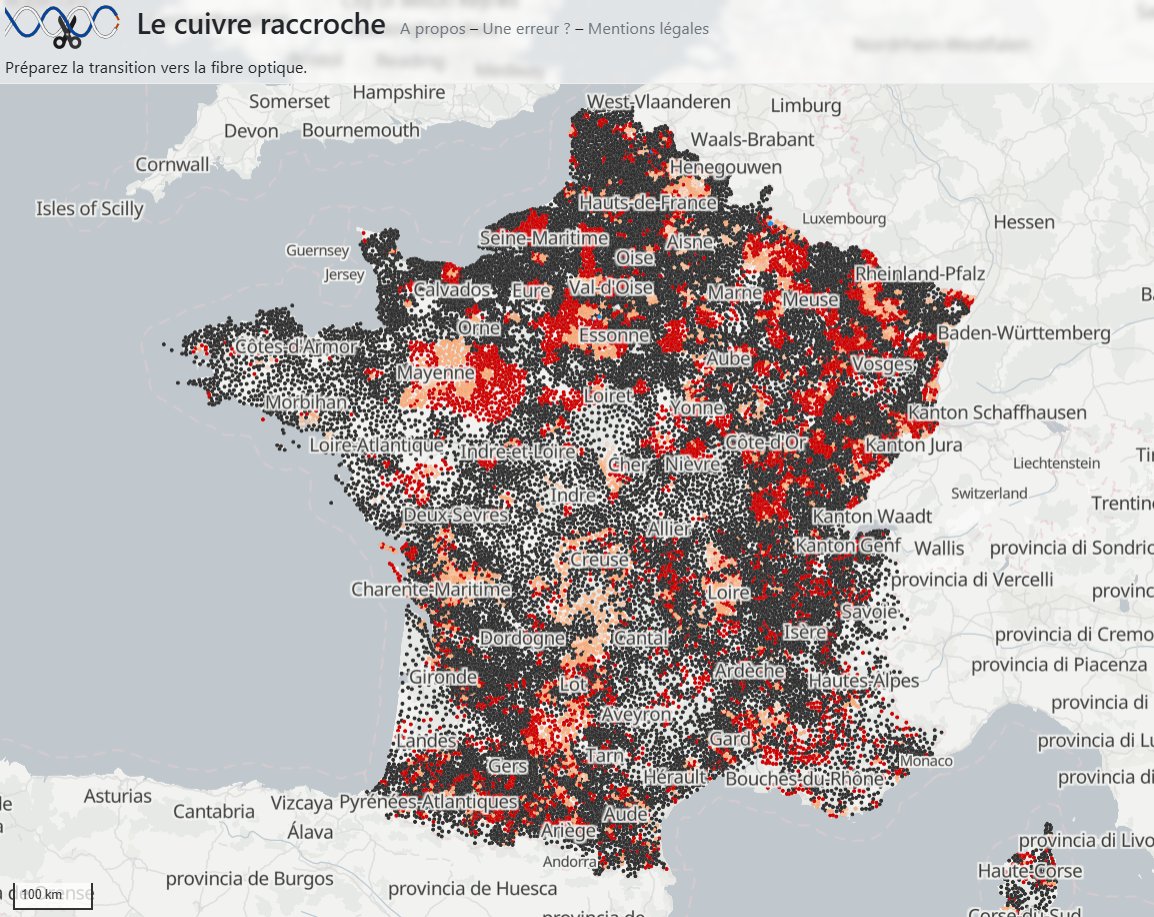

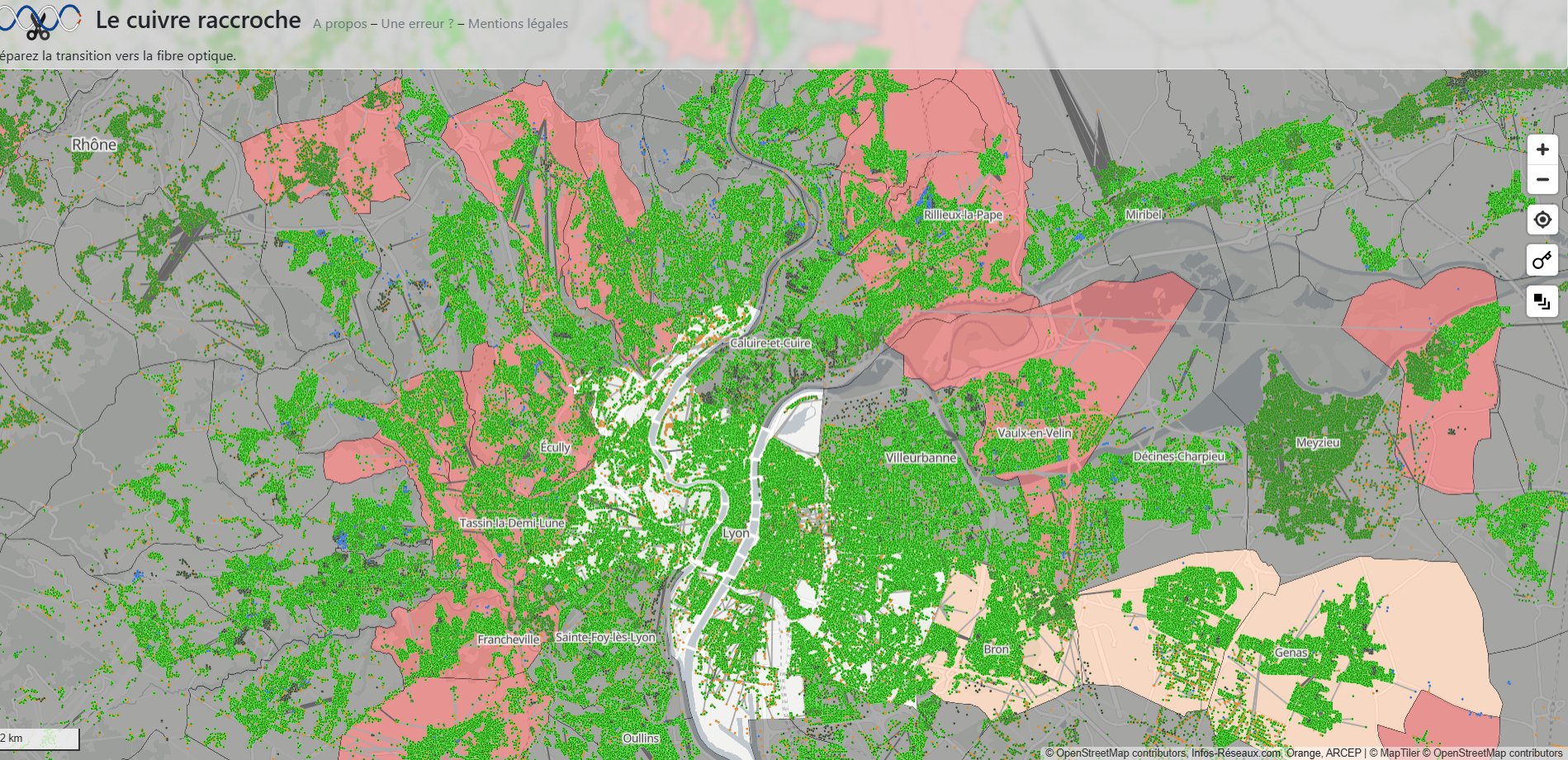

#30DayMapChallenge Jour29/ Day29 D'où viennent ces données ? Beaucoup de discussions animées par ici : community.openstreetmap.org/t/overturema...

— Joseph Benita (@josephbenita.bsky.social) 29 novembre 2024 à 16:22

[image or embed]

Articles connexes

Open Source Places, une base de données de 100 millions de POI en open source (Foursquare)Cartes et données sur la population mondiale (Population & Sociétés, 2024)

Guide de l'Insee pour faciliter l’accès aux données

Jeu de données SEDAC sur l'évolution des villes dans le monde entre 1975 et 2030

Geonames, une base mondiale pour chercher des noms de lieux géographiques

OpenDataSoft : une plateforme avec plus de 1800 jeux de données en accès libre

Data France, une plateforme de visualisation de données en open data

Numbeo, une banque de données et de cartes sur les conditions de vie dans le monde