Source : « Quand l'association Utopia 56 pirate Google Maps pour rendre visible les "invisibles" » (Radio France)

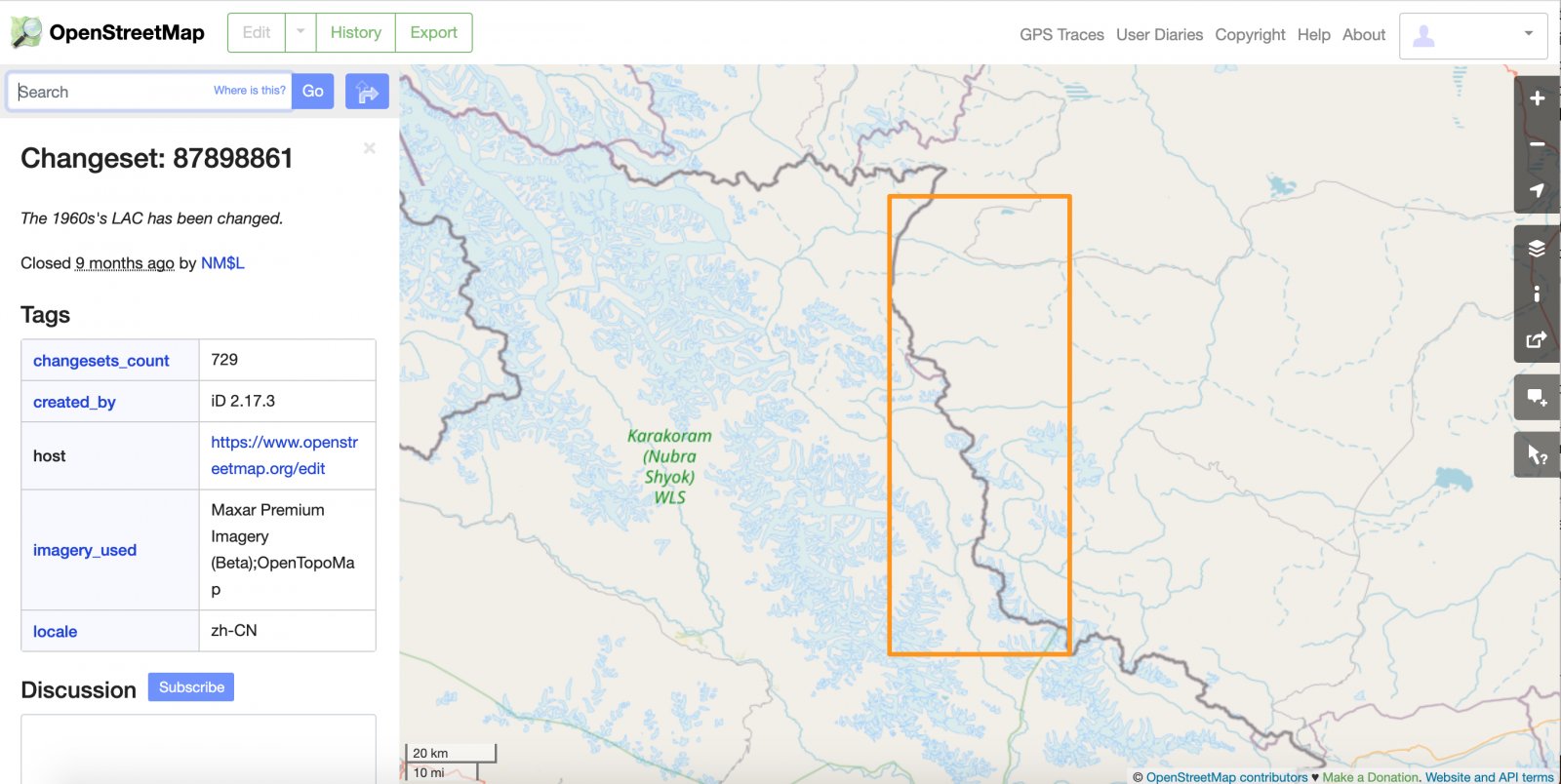

L'association "Utopia 56" révèle son opération de communication autour du piratage de Google Maps. Pendant l'été 2024, en marge de l’organisation des Jeux olympiques, des milliers de personnes ont été déplacées vers d’autres villes pour faire place nette. Ces images de sans-papiers, de réfugiés, de travailleurs immigrés sommés de rentrer dans des cars des forces de l’ordre ont été assez violentes à regarder et de nombreuses associations comme Médecins du monde ou Emmaüs ont dénoncé un "nettoyage social". Mais la fête était trop belle, et l’opinion a focalisé son attention sur l’appel du podium, loin du revers de la médaille.

La firme américaine a fini par repérer ce gentil piratage de ses fonctionnalités et a supprimé tous les pin's. Ce grand nettoyage de printemps n’a pas découragé Utopia 56, qui poursuit aujourd’hui cette stratégie de sensibilisation en jouant sur le délai de réactivité, très variable, de la plateforme. Récemment, ce sont de nombreux pin's qui se sont ajoutés du côté de la Gaîté Lyrique pour décrire la violence des expulsions de mineurs isolés.

Ce qui est assez déroutant dans cette action de visibilisation de la précarité, c'est notre regard : accorderait-on plus plus d’importance à un pixel sur une carte numérique qu’à un humain sur le bitume ? Utopia 56 a réussi sa démarche de sensibilisation en utilisant la virtualité désincarnée du numérique pour mieux pointer la déshumanisation de nos sociétés connectées.

Pour en savoir plus

« Trêve hivernale : Utopia 56 détourne Google Maps pour recenser les sans-abris expulsés » (Libération). Sur Google Maps, les «pin's» servent habituellement à identifier des restaurants, des hôtels ou des lieux d'exposition. L’association qui combat le sans-abrisme a utilisé l’application de géolocalisation pour indiquer les lieux où des personnes en situation de grande précarité ont été déplacées de force. Après une première salve de censure par Google, le collectif poursuit son détournement de l’outil.

Articles connexes

« Personne n'habite ici » ou comment cartographier le vide ?