A peine élu et avant même de prendre officiellement ses fonctions pour un second mandat, le président américain Donald Trump a esquissé sa carte du monde lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 7 janvier 2025 depuis Mar-a-Lago. Le Canada devrait, selon lui, devenir le 51e état des États-Unis pour des raisons économiques. Le Groenland sur lequel il avait déjà manifesté des vues expansionnistes, devrait être annexé au territoire américain pour des questions de sécurité nationale. Trump souhaiterait aussi récupérer le canal de Panama pour contrecarrer l'influence de la Chine. Le Golfe du Mexique devrait être renommé Golfe de l'Amérique. A l'appui de ces revendications territoriales, le président américain a publié sur son réseau Truth Social une carte fusionnant les États-Unis et le Canada avec un drapeau américain couvrant tout le territoire.

Pour un président qui ne se prive pas de dénoncer les fausses rumeurs (fakes), cette fakemap ne manque pas de saveur. Il faut dire que Donald Trump n'en est pas à son premier coup d'essai et qu'il s'était déjà arrangé avec la réalité lors du passage du cyclone Dorian en montrant une carte de trajectoire du cyclone dessinée à sa façon (#SharpieGate).

Le pouvoir performatif de la carte dont use et abuse Donald Trump a largement été relayé par les médias et les réseaux sociaux qui ont pris souvent ses déclarations au pied de la lettre, tout en s'en moquant pour une partie d'entre eux (voir par exemple cette carte-caricature de la Donroe Doctrine par le New York Post en référence à la doctrine Monroe revisitée par Donald Trump).

Le président Trump, qui se plaint régulièrement des relations avec le Canada et le Mexique qui côutent trop chères aux États-Unis selon lui, s'est dit prêt à user de la force économique si nécessaire pour parvenir à ses fins. Il est probable que ces déclarations provovatrices soient destinées à obtenir des accords commerciaux plus favorables pour les États-Unis. Les menaces d’annexion visent surtout à mettre une pression maximale sur le Panama pour réduire les droits de douane pour les navires américains. Pour rappel, le contrôle du canal de Panama achevé par les Etats-Unis en 1914, a été entièrement rendu à l'Etat du Panama en 1999, en vertu d'un accord signé par le président américain démocrate Jimmy Carter en 1977.

Dans le cas du Groenland, ce sont les richesses naturelles promises par la fonte de la banquise qui l'intéressent. L’intérêt de Trump pour le Groenland est lié à ses gisements de terres rares, essentiels pour des technologies comme les semi-conducteurs, les F-35 et l’IA. Avec 90 % des terres rares contrôlées par la Chine et la Russie, le Groenland est à même d'offrir une indépendance stratégique. L'objectif est également géopolitique de manière à contrebalancer la présence russe dans la région arctique. Le Groenland constitue un enjeu depuis l'époque de la Guerre froide avec la base américaine de Thulé.

[1/5] Donald Trump évoque l'annexion militaire du #Groenland, territoire stratégique de 2,16 M km² riche en minerais et crucial pour le passage du N-Ouest. L’île attire les convoitises, avec 25% de ses exportations dépendant de transferts danois couvrant 25% de son PIB. #HGGSP #geography #Greenland

[image or embed]

— Patrick Marques (@pmarques35.bsky.social) 9 janvier 2025 à 10:27

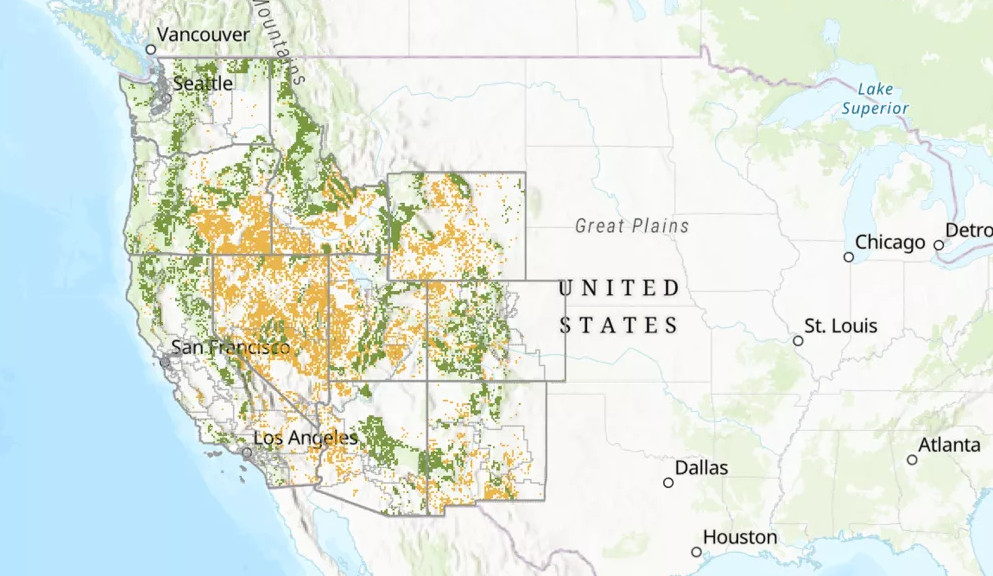

Face aux vélléités trumpiennes d'expansion territoriale, les réactions n'ont pas tardé à se manifester dans différents pays. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a riposté à la proposition de Donald Trump de renommer le golfe du Mexique, en suggérant que le territoire américain qui faisait auparavant partie du Mexique puisse s'appeler « Amérique mexicaine ». A l'appui de cette proposition, la présidente du Mexique a utilisé une carte du Mexique datant de 1607 montrant une partie des États-Unis actuels sous contrôle du Mexique (ce que l'on nomme aujourd'hui la Mexamerica).

À la différence des dirigeants du Canada ou de Panama, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’a pas répondu aux menaces de Donald Trump proférées à Mar-a-Lago où le président élu exprimait sa volonté de s’en prendre au Danemark par la force ou par le rachat, s’il refusait de vendre le Groenland aux États-Unis. D. Trump entend peser de tout son poids pour arriver à arracher des concessions. Paris et Berlin ont condamné les menaces d’annexion. La Russie a également semblé être inquiète par les propos de D. Trump. Le Danemark a déclaré que son territoire n’était pas à vendre.

[1/5] Le réchauffement climatique redessine la géopolitique mondiale. Alice Hill, experte au Council on Foreign Relations, explique que la fonte rapide des glaces en Arctique rend le Groenland stratégique pour ses ressources minières, tandis que la sécheresse perturbe le canal de Panama. #geography

[image or embed]

— Patrick Marques (@pmarques35.bsky.social) 14 janvier 2025 à 11:55

Bien qu'elles soient à prendre au sérieux pour les conséquences géopolitiques et géoéconomiques qu'elles risquent d'entraîner dans les années qui viennent, les vélléités impérialistes de Donald Trump peuvent prêter à sourire tant elles paraissent irréalistes...

Vilains rêves carto ☠️

Par Michael de Adder

[image or embed]

— Le Cartographe 🗺️🍷 (@lecartographe.bsky.social) 13 janvier 2025 à 00:27

Liens ajoutés le 20 janvier 2025

Paru en février 2019, l'ouvrage de Daniel Immerwahr

How to Hide an empire. A history of the Greater United States met en lumière le côté expansionniste de l’Amérique. Nous connaissons les cartes qui délimitent les cinquante États. Nous savons aussi que les États-Unis sont un « empire » qui exerce son pouvoir dans le monde entier. Mais qu'en est-il des territoires réels – les îles, les atolls et les archipels – que ce pays a gouvernés et habités ? Le mot « empire » occupe une place particulière dans le lexique américain : il s’applique facilement à d’autres pays, mais rarement voire jamais aux États-Unis eux-mêmes (voir la

conférence donnée par l'auteur en 2019 pour le Chicago Institute for the Humanities).

Inspirée d'une ancienne

carte coloniale portugaise, cette carte de propagande publiée sur Reddit est destinée à montrer l'étendue du Danemark avec ses possessions d'outre-mer. L'empire colonial danois était de fait plus étendu que celui du Portugal. Au lieu de simplement établir de petites stations commerciales le long de la Côte d'or et ailleurs, le Danemark règnait sur de vastes colonies en Inde (Tamil Nadu) et en Afrique de l'Ouest (Ghana). De plus, le Danemark possèdait la Tasmanie et les « îles Mikkelsen » de l'archipel arctique. Le Groenland, l'Islande, le Svalbard et les îles Féroé ont tous été découverts et colonisés par les Norvégiens. Ils faisaient alors partie de la Norvège (ou en font encore partie) jusqu'à ce qu'ils soient unis au Danemark. Puis, après les guerres napoléoniennes, la Suède a pris la Norvège, mais le Danemark a pu garder les territoires d'outre-mer (à l'exception du Svalbard).

Liens ajoutés le 22 janvier 2025

Sur le site officiel de la Maison Blanche, l'ordonnance prise par D. Trump est présentée comme une volonté de "Restaurer les noms qui honorent la grandeur de l'Amérique" (sic).

Le changement de nom du point culminant de l'Alaska en Mont McKinley se veut tout un symbole :

"Le président William McKinley, 25e président des États-Unis, a mené héroïquement notre nation à la victoire dans la guerre hispano-américaine. Sous sa direction, les États-Unis ont connu une croissance économique et une prospérité rapides, y compris une expansion des gains territoriaux pour la nation. Le président McKinley a défendu les tarifs douaniers pour protéger l'industrie manufacturière américaine, stimuler la production nationale et porter l'industrialisation américaine et la portée mondiale vers de nouveaux sommets. Il a été tragiquement assassiné lors d'une attaque contre les valeurs de notre nation et notre succès, et il devrait être honoré pour son engagement indéfectible envers la grandeur américaine."

Concernant le golfe du Mexique rebaptisé "Golfe d'Amérique", tout un paragraphe est consacré à l'intérêt économique et stratégique de la région :

"La région autrefois connue sous le nom de Golfe du Mexique a longtemps été un atout essentiel pour notre nation autrefois en plein essor et est restée une partie indélébile de l'Amérique. Le Golfe était une artère cruciale pour les premiers échanges commerciaux de l'Amérique et du monde. C'est le plus grand golfe du monde, et le littoral des États-Unis le long de cette remarquable étendue d'eau s'étend sur plus de 1 700 milles et contient près de 160 millions d'acres. Ses ressources naturelles et sa faune restent aujourd'hui au cœur de l'économie américaine. La géologie abondante de ce bassin en a fait l'une des régions pétrolières et gazières les plus prodigieuses du monde, fournissant environ 14 % de la production de pétrole brut de notre nation et une abondance de gaz naturel, et favorisant constamment de nouvelles technologies innovantes qui nous ont permis d'exploiter certains des réservoirs de pétrole les plus profonds et les plus riches du monde. Le Golfe abrite également des pêcheries américaines dynamiques regorgeant de vivaneaux, de crevettes, de mérous, de crabes de pierre et d'autres espèces, et il est reconnu comme l'une des pêcheries les plus productives au monde, avec le deuxième plus grand volume de débarquements de pêche commerciale par région du pays, contribuant à hauteur de plusieurs millions de dollars aux économies locales américaines. Le Golfe est également une destination préférée pour le tourisme et les activités de loisirs des Américains. En outre, le Golfe est une région vitale pour l'industrie maritime américaine de plusieurs milliards de dollars, offrant certains des ports les plus grands et les plus impressionnants du monde. Le Golfe continuera de jouer un rôle central dans le façonnement de l'avenir de l'Amérique et de l'économie mondiale, et en reconnaissance de cette ressource économique florissante et de son importance cruciale pour l'économie de notre pays et sa population, je demande qu'il soit officiellement rebaptisé Golfe d'Amérique."

Il semble que ce paragraphe ainsi que certains autres passages des 46 décrets pris par l'Administration Trump aient été

rédigés à l'aide de l'IA : un "travail bâclé et profondément discutable" selon certains analystes. La page de discussion de l’article de

Wikipédia sur le Golfe du Mexique a explosé du fait que des utilisateurs sont venus exiger le changement de nom. "Quelle que soit votre opinion sur la rhétorique de Trump selon laquelle le golfe du Mexique fait partie intégrante des États-Unis, le nom du golfe du Mexique est antérieur à ce statut... vous ne pouvez forcer personne à utiliser le nouveau nom" (source :

MapRoomBlog qui consacre un article à l'historique des cartes et de la manière de nommer le golfe du Mexique). Fait assez exceptionnel : le décret demande la modification du

GNIS (Système d'information sur les noms géographiques), la base de données des noms officiels aux États-Unis.

Lien ajouté le 24 janvier 2025

L'expression "lac américain" était plutôt utilisée pour désigner la domination des Etats-Unis dans le Pacifique. Avec le regain d'intérêt US pour le golfe du Mexique, une nouvelle "Méditerranée américaine" en perspective ?

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 24 janvier 2025 à 15:26

Lien ajouté le 27 janvier 2025

« Le technat de l'Amérique : un plan pour remplacer les politiciens et les hommes d'affaires partisans par des scientifiques et des ingénieurs » (Brilliant Maps).

Carte du "Technat d'Amérique" (1940) donnant la vision du mouvement fascisant Technocracy auquel appartenait Joshua Haldeman, le grand père d'Elon Musk. "La technocratie a cherché de vastes territoires dotés de ressources abondantes pour lui permettre de s'autosuffire. Un technat est en fait une vaste étendue de terre gouvernée par une technocratie qui n'a besoin que d'un commerce minimal... Les technocrates croyaient fermement au continentalisme". On ne peut qu'être frappé par la ressemblance avec l'Amérique isolationniste défendue par Trump aujourd'hui. Bien qu'imaginaire, cette carte de l'influence des Etats-Unis va du Groenland au canal de Panama et inclut même une partie de l'Amérique du Sud.

Technate of America, 1940

(source : Wikipedia)

Lien ajouté le 31 janvier 2025

Le golfe a eu de nombreux noms, du golfe de Floride au golfe de Cortès, mais il existe des preuves que le nom "Golfe du Mexique" remonte aux années 1550 (source : Historical Sketch of the Explorations in the Gulf of Mexico). On en trouve la trace sur cette carte de Mercator de 1559.

Extrait de la carte du monde de Mercator (source : Wikipédia)

Lien ajouté le 2 février 2025

En 2016, lors de la première élection du président Trump, Libération avait publié

une carte du monde selon Trump (Trumpland). "Je ne suis pas le président du monde ; j'ai été élu président des Etats-Unis."

Carte de Trumpland par Big © (source : Libération)

Dans la même veine, le journal The New Yorker a publié en janvier 2025 une carte parodique du dessinateur-illustrateur Bary Blitt. Intitulée "La dernière carte autorisée et presque légale des Etats-Unis", elle représente les Etats-Unis triomphants au sein d'une Amérique du Nord quasiment entièrement annexée.

Pour compléter, on peut se référer à la carte de l'Amérique du Nord sans les Etats-Unis de l'artiste Greg Curnoe (1972) inspirée de la carte du monde vue par les Surréalistes (1929)

Liens ajoutés le 10 février 2025

La carte, objet éminemment politique

Le président Trump déclare le 9 février 2025 "Le tout premier Jour du Golfe d'Amérique"

L'image relève d'une véritable mise en scène avec la carte en grand format et le décret présidentiel brandis côte à côte

www.whitehouse.gov/presidential...

1/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 10 février 2025 à 15:51

La mise en scène se déroule dans l'avion Air Force One qui conduit le président américain au Super Bowl 2025 à la Nouvelle Orléans : l'occasion de survoler pour la première fois officiellement le golfe du Mexique rebaptisé "golfe d'Amérique"

2/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 10 février 2025 à 15:51

L'image est prise en grand angle pour mieux donner de l'importance à la carte. Mais en réalité la scène se déroule dans un espace très restreint juste pour que les journalistes puissent faire leur shooting

3/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 10 février 2025 à 15:51

Google Maps vient d'effectuer le changement, mais en indiquant les deux noms : "Golfe du Mexique (Golfe d'Amérique)"

Le fait de l'indiquer entre parenthèses = une manière de ménager les susceptibilités, au mépris malgré tout du droit international

maps.app.goo.gl/xX3CHBoFsM21...

4/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 11 février 2025 à 09:02

« Les utilisateurs de Maps aux États-Unis verront Golfe d'Amérique et ceux au Mexique verront Golfe du Mexique. Tous les autres verront les deux noms », a indiqué Google dans un communiqué publié le 10 février 2025

blog.google/products/map...

5/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 11 février 2025 à 15:25

L'Agence de protection de l'environnement (EPA) a déjà adapté son discours en mettant en avant le PIB de l’économie bleue du Golfe (104 milliards de $ + 600000 emplois)

"L’importance du Golfe et son abondance éco doivent trouver un écho auprès des citoyens" (sic)

www.epa.gov/gulfofamerica

6/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 11 février 2025 à 17:45

De manière parodique, Mapquest propose une appli en ligne pour choisir le nom que l'on souhaite donner au golfe du Mexique

gulfof.mapquest.com

7/

[image or embed]

— Sylvain Genevois (@mirbole01.bsky.social) 15 février 2025 à 22:50

Lien ajouté le 17 mars 2025

Les représailles de la guerre commerciale risquent de toucher plus durement les électeurs de Trump

Le New York Times a cartographié les comtés où les tarifs douaniers pourraient nuire à l'emploi selon le vainqueur du vote présidentiel

www.nytimes.com/interactive/...

Sources

« Donald Trump : Etats-Unis + Canada + Groenland + canal de Panama… Le monde vu par le président américain en une carte » (20 minutes)

« Groenland, Panama : Donald Trump renoue avec l’impérialisme de Theodore Roosevelt » (Le Monde)

« Nouvelle nomination du golfe du Mexique : la toponymie est à l’avant-garde d’un projet impérialiste aux conséquences incommensurables » (Le Monde)

« Donald Trump Jr. au Groenland : le projet impérial trumpiste d’une Grande Amérique en deux cartes exclusives » (Le Grand Continent)

« Donald Trump dessine les contours d’un nouvel impérialisme états-unien » (Mediapart)

« La présidente du Mexique demande à ce que certaines régions des États-Unis soient rebaptisées Amérique mexicaine » (The Financial Times)

« Trump peut-il faire main basse sur le Groenland ? » (

Les Echos)

« Groenland : la Première ministre danoise dit à Trump que c’est au territoire de décider de son indépendance ou non » (

Libération)

« Canal de Panama : en réponse à Donald Trump, le pays affirme que sa souveraineté sur l'axe maritime n'est "pas négociable" » (

France-Info)

« La carte du canal de Panama, un raccourci commercial incontournable dans l'ombre des États-Unis » (

El Orden Mundial)

« C'est ironique : comment la crise climatique alimente la campagne de Trump contre le Groenland et le Panama » (

The Guardian)

« Golfe du Mexique, mont McKinley… Pourquoi Trump veut-il renommer des sites naturels à sa façon ? Le peut-il vraiment ? » (RTBF)

« Jeux de noms : la stratégie de Trump pour le « Golfe d'Amérique » bafoue l'histoire et la coopération internationale » (Texas Observer)

« Trump peut-il simplement ordonner de nouveaux noms pour le Denali et le golfe du Mexique ? » (The Conversation). La géographe Innisfree McKinnon analyse les processus officiels de renaming aux USA gérés par le U.S. Board on Geographic Names. Elle s’intéresse aux débats sur des lieux emblématiques comme Denali ou le Golfe du Mexique, et aux implications géopolitiques.

« Google Maps va renommer le « Golfe du Mexique » en « Golfe d'Amérique » uniquement pour les utilisateurs américains et lorsque le changement de nom aura été reconnu dans les cartes officielles » (Reuters).

« Sur Google Maps, le golfe du Mexique devient "golfe d’Amérique", d’après le souhait de Donald Trump » (Le Monde). « Trump renomme le golfe du Mexique : les cartes sont un dispositif d’écriture du monde » (

Reporterre). « Les cartes sont un dispositif d’écriture du monde, elles ont même un aspect performatif. Nommer les choses conduit à les rendre réelles » (Nephtys Zwer). Pour Brian Harley, « ce sont des médiateurs silencieux du pouvoir » (

France Inter).

« Donald Trump, la carte et le territoire » (

Les Echos).

Depuis le mois de février 2025, une carte trône dans le Bureau ovale. Toute simple, presque vide. Et pourtant, elle nous raconte comment Donald Trump s'est approprié cet objet de pouvoir par excellence. Par Jules Grandin.

« Il n'y a pas que le golfe du Mexique. Pourquoi tant de territoires américains portent-ils le nom de pays étrangers ? » (

The Washington Post).

« Donald Trump fait entrer James K. Polk, champion de l’impérialisme américain, dans le Bureau ovale » (France24). En seulement quatre ans au pouvoir, ce 11e président américain (1845-49) "a presque doublé la taille des ÉtatsUnis et en a fait une puissance continentale".

Articles connexes

Carte des tarifs douaniers imposés par les États-Unis : vers une guerre commerciale ?

La carte, objet éminemment politique : quand Trump arrange à sa façon la trajectoire prévue du cyclone Dorian

Les pays bénéficiaires de l'aide des Etats-Unis depuis 1945

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/BV4UGTFXQA3YA6F6JBHT7MJXSE.png)