Anne Aguiléra, Benoit Conti, Sylvestre Duroudier, Florent Le Néchet, De villes en villes. Atlas des déplacements domicile-travail interurbains, Université Gustave Eiffel 2024, Les collections de l’IFSTTAR (ouvrage mis à disposition sous Licence Creative Commons 4.0 International).

Contenu et réalisation de l'Atlas

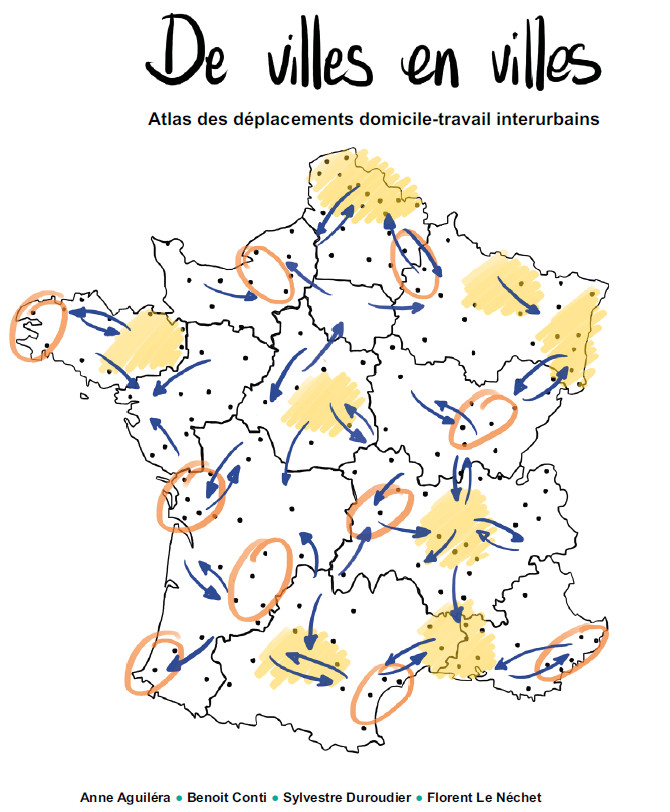

À travers une série de cartes régionales, cet Atlas interactif illustre les flux pendulaires depuis et vers les villes françaises de 50 000 à 700 000 habitants. Ce travail, mené par des chercheur.e.s du LVMT et de Géographie-cités dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise Transdev, offre un regard inédit sur ces mobilités et souligne aussi le manque d’offres de transport alternatives à l’automobile.

Cet Atlas a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Laboratoire Ville Mobilité Transport (LMVT), unité mixte de recherche (UMR) entre l'Université Gustave Eiffel et l’École nationale des ponts et chaussées et l’UMR Géographie-cités (avec la collaboration de Sylvestre Duroudier, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR), dans le cadre d’un partenariat avec Transdev. Il s’intéresse aux navettes interurbaines depuis et vers les villes françaises de 50 000 à 700 000 habitants, qui concernent 8 trajets interurbains sur 10. Il rend compte de la géographie régionale et intra-régionale de ces déplacements, du profil (âge et profession) des actifs concernés, et identifie les configurations plus ou moins favorables à l’usage des transports collectifs.

Les déplacements interurbains, grands oubliés des politiques de transport ?

En France continentale, plus de 3 millions de personnes vivent et travaillent dans deux villes distinctes (au sens de l’aire d’attraction de l’Insee). C’est 50 % de plus qu’en 1999. Pour rejoindre leur lieu d’emploi, ces actifs interurbains parcourent des distances importantes : entre 25 et 50 km pour les deux tiers d’entre eux, et plus de 50 km pour les autres. Selon l’Insee, ces navettes interurbaines, dont 9 sur 10 sont réalisées en voiture, comptent pour un tiers des émissions de l’ensemble des déplacements domicile-travail. Elles sont pourtant peu étudiées, et restent peu prises en compte dans les politiques de report modal vers les transports collectifs.

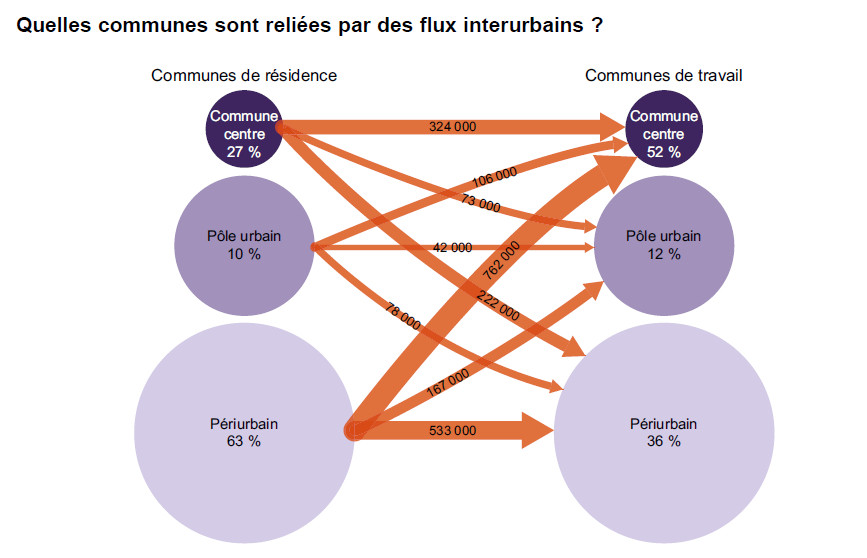

Si les trajets interurbains entre deux communes périurbaines sont nombreux en volume, leur géographie précise reste complexe à saisir finement car ces flux concernent principalement de petits effectifs, inférieurs à 10 actifs. Malgré leur nombre, ils sont donc peu visibles dans cet Atlas. Selon les régions, la part respective des navettes entre les différentes catégories de communes montre des disparités importantes (tableau ci-dessous). Par exemple, la part des échanges entre communes centres est particulièrement élevée (par rapport à la moyenne) en Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France, et la plus faible dans les Hauts-de-France. Les flux entre communes périurbaines sont les plus élevés en Auvergne-Rhône-Alpes, et les moins importants en Île-de-France.

Pour compléter

Le site Statistiques locales de l'INSEE permet de visualiser les grands flux entre métropoles, notamment à travers les flux domicile-lieu de travail qui font bien apparaître la polarisation. L'application cartographique permet de hiérarchiser les flux en fonction de leur importance.

Flux domicile-lieu de travail en 2022 (source : Statistiques locales de l'INSEE)

Articles connexes

Atlas des centres. Mesurer les dynamiques des centres-villes français (FNAU)Atlas des mondes urbains : comment renouveler nos manières de penser l'urbain à l'ère de l'Anthropocène ?

Géographie du monde d'après : assiste-t-on à un "exode urbain" ?

CAPAMOB, un guide du Cerema pour réaliser des diagnostics de mobilités en territoire rural ou péri-urbain

Le Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure

L'INSEE propose une nouvelle typologie des aires urbaines en fonction de leur aire d'attraction

Vers une loi universelle des mobilités urbaines ? (Senseable City Lab - MIT)

Un atlas de l'expansion urbaine à partir de 200 villes dans le monde

Étudier la progression de l'étalement urbain aux Etats-Unis depuis 2001