L'INSEE a mis à jour au 1er janvier 2024 la liste et les contours des QPV pour la France métropolitaine, aboutissant à 1 362 quartiers prioritaires en France métropolitaine dans 776 communes et désormais tous les départements. Parmi eux, une large majorité (neuf QPV sur dix) sont issus de la liste des anciens QPV, avec un contour similaire ou modifié, tandis qu’une centaine de nouveaux QPV ont été créés. Seuls une cinquantaine de QPV sont intégralement sortis de la géographie prioritaire.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont été créés par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Jusqu’en 2023, la France métropolitaine comptait 1 296 quartiers prioritaires, dans 754 communes. La géographie prioritaire était présente dans tous les départements, à l’exception de la Lozère. En France métropolitaine, un département comptait en moyenne 14 QPV, avec au minimum 1 QPV dans plusieurs départements (les Hautes-Alpes, le Cantal, la Creuse, le Gers, le Lot) et au maximum 91 dans le Nord.

Les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) comprennent 140 QPV (zonage de 2014 toujours en vigueur), avec 7 QPV en Martinique et jusqu’à 49 à La Réunion. De plus, 78 QPV sont recensés dans les collectivités d’outre-mer : 76 en Polynésie française et 2 à Saint-Martin. Une nouvelle génération de quartiers prioritaires est entrée en vigueur au 1er janvier 2025 pour les Outre-mer, par le décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française.

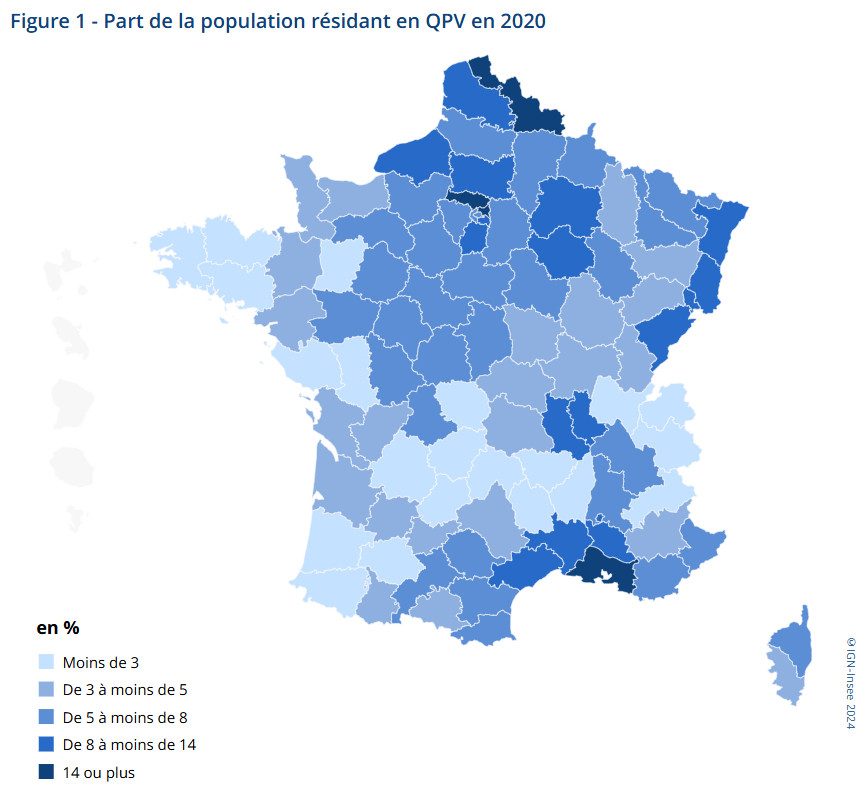

Il y a désormais 1 362 QPV en France métropolitaine, localisés sur l’ensemble des départements mais répartis de façon très hétérogène sur le territoire. Représentant 8 % de la population, les 5,3 millions d’habitants des QPV diffèrent des habitants des environnements urbains voisins de ces quartiers selon plusieurs caractéristiques. Ils sont plus jeunes : ils ont 35 ans en moyenne, contre 41 ans dans les environnements urbains. Les ménages y sont plus souvent constitués de familles monoparentales (un ménage sur six, contre un sur dix dans les environnements urbains), tandis que les couples sans enfant y sont moins présents. Les ménages des QPV sont très majoritairement locataires, le plus souvent d’un logement social, et résident davantage dans des logements suroccupés. Enfin, les habitants de ces quartiers, par définition plus modestes que dans leur environnement urbain, ont un niveau de diplôme plus faible et sont confrontés à une plus grande précarité sur le marché du travail.

- La population des QPV est plus jeune que celle de leurs environnements urbains

- Un ménage sur six résidant dans un QPV est une famille monoparentale

- La suroccupation des logements est nettement plus fréquente dans les QPV

- La population des QPV est moins diplômée et moins présente sur le marché de l’emploi

Décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, JORF no 0301 du 29 décembre 2023.

- Une population en qpv inégalement répartie sur le territoire francilien

- Le plus grand nombre de nouveaux qpv en Seine-Saint-Denis

- Des qpv sortants à la suite des démolitions et de la diversification de l’habitat

- Des contours modifiés par la paupérisation et la gentrification

- Une population plus diplômée, active, familiale et immigrée

- Une hausse de la population en qpv dans les départements les plus concernés

- Des écarts inégalement marqués avec leur environnement

- Des politiques qui bougent elles aussi

- 1 Francilien sur 7 vit dans un QPV en 2024

- 1,7 million de Franciliens vivent dans un QPV (32 % des habitants de QPV à l'échelle nationale)

- 298 QPV en 2024 (272 en 2015) en Île-de-France

- 40 nouveaux QPV et 12 QPV sortants en 2024 en Île-de-France

- la transition écologique ;

- la politique de la ville ;

- le plein emploi ;

- les services publics.

Rapport de l'Observatoire des territoires sur l'impact des mobilités en France

Gentrification et paupérisation au coeur de l'Île-de-France (évolutions 2001-2015)

Intérêt et limites du zonage en aires urbaines