Le cyclone Melissa est l'un des plus violents jamais enregistrés dans les Caraïbes avec des vents supérieurs à 300 km/h. Le nombre de victimes s'élève à 75 morts (dont plus de la moitié en Jamaïque) et le bilan devrait encore s'alourdir. Le cyclone Melissa a frappé la Jamaïque le 28 octobre 2025, en tant que cyclone de catégorie 5. Son intensification rapide au-dessus des eaux caribéennes exceptionnellement chaudes illustre une tendance que les scientifiques dénoncent depuis longtemps : le changement climatique alimente des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et destructeurs. Melissa a frappé la Jamaïque seulement 16 mois après l’ouragan Beryl, laissant peu de temps aux communautés pour se remettre des pertes précédentes.

Passage du cyclone Melissa le 28 octobre 2025 sur la partie ouest de l'île de la Jamaïque

(source : image NOAA/NESDIS/STAR GOES 19, National Hurricane Center)

Le cyclone a touché terre sur la côte sud-ouest de la Jamaïque, avec des vents soutenus atteignant 298 km/h en son centre et des rafales dépassant les 322 km/h. Ces vents violents, les pluies torrentielles et la forte onde de tempête ont causé d'importants dégâts sur l'ensemble de l'île, et plus particulièrement dans l'ouest de la Jamaïque. Il a traversé ensuite les Bahamas après avoir touché terre à Cuba, qui a subi d’importants dégâts et où environ 140 000 personnes se sont retrouvées isolées par la montée des eaux. Il a poursuivi sa route avec une intensité soutenue (catégorie 3) avant de s'affaiblir au nord des Caraïbes et de finir sa course dans l'Atlantique en tant que cyclone post tropicale. Près de 6 millions de personnes dans les Caraïbes ont été touchées par l'ouragan Melissa.

Des équipes de secours et des fournitures arrivent du monde entier, notamment des États-Unis, du Canada, du Vénézuela, de la France et des Pays-Bas. Le gouvernement britannique a déployé un patrouilleur de la Royal Navy pour soutenir les efforts de secours en Jamaïque. Le département d'État américain a annoncé le 3 novembre qu'il fournissait une aide étrangère initiale de 11 millions de dollars (portée finalement à 24 millions) pour soutenir les communautés en Jamaïque, notamment des fournitures alimentaires d'urgence pour 40 000 personnes et l'installation de six systèmes de traitement de l'eau. Les dons versés sur le site officiel de dons de la Jamaïque approchent le million de dollars américains. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF) a par ailleurs alloué 4 millions de dollars pour renforcer les opérations humanitaires. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l'ONU prévoit d'aider jusqu'à 200 000 personnes en Jamaïque afin de satisfaire les besoins alimentaires urgents.

Face à une catastrophe de cette ampleur, il est important de proposer des pistes d'analyse scientifique et des ressources didactiques qui sortent du catastrophisme ambiant. Ce billet de recension n'a pas vocation à être exhaustif, mais seulement à proposer des ressources pour enseigner. Il vise tout d'abord à distinguer les dimensions de traitement médiatique d'une catastrophe, des pistes d'analyse scientifique en termes d'aléa / risque / vulnérabilité mais aussi d'enjeux (économiques, sociaux, politiques, environnementaux...). Il propose également de montrer l'usage (et les limites) des outils de cartographie numérique pour la mise en visibilité des zones à risques, l'organisation de l'aide humanitaire mais aussi la modélisation et la simulation pour d'autres cyclones dans les Caraïbes ou dans d'autres zones tropicales.

1) Traitement médiatique de la catastrophe

Les images de la catastrophe ont été largement diffusées par les médias et sur les réseaux sociaux. Ces images concernent d'abord le déplacement du cyclone et son renforcement au dessus de la mer des Caraïbes (à travers le plus souvent des images satellites et des cartes de trajectoire avec leurs inévitables cones d'incertitude), puis son impact sur les populations et sur les bâtiments (à travers des images au sol et des images aériennes souvent spectaculaires). Les prévisions sur son tracé ainsi que le nombre de victimes font l'objet d'estimations. Plusieurs journaux proposent des comparaisons d'images avant/après le passage du cyclone à partir des images mises à disposition par les agences d'observation (principalement NOAA et Copernicus).

Les images filmées dans l’œil de l’ouragan Melissa par l’US Air Force (Le Monde, 28 octobre). Le 53e escadron de reconnaissance météorologique de la réserve de l’US Air Force, les « Hurricane Hunters », a survolé l’ouragan Melissa lundi 27 octobre 2025 pour collecter des données vitales pour le Centre national des ouragans (NHC) américain. L'autre avion, un WP-3D Orion piloté par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), est arrivé en planant vers le sud-ouest et a effectué plusieurs boucles autour du cyclone Melissa.

« L'ouragan Melissa s'apprête à frapper la Jamaïque, déjà trois morts recensés sur l'île » (France-Info, 28 octobre). L'ensemble de la population pourrait en subir les conséquences, selon la Croix-Rouge. L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 4 km/h. Les pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.

« L’ouragan Melissa, un "monstre" avec des vents de 300 km/h, a traversé la Jamaïque et sème la désolation dans les Caraïbes » (Le Monde, 29 octobre). Après avoir causé des inondations meurtrières en République dominicaine et à Haïti, ce phénomène cyclonique se dirige désormais vers Cuba et les Bahamas.

« La combinaison dangereuse qui a fait de Melissa un ouragan monstrueux » (The Washington Post, 29 octobre). La puissance de l'ouragan Melissa était indéniable, s'intensifiant plus rapidement que la plupart des tempêtes jamais enregistrées. Si Melissa est devenue une tempête aussi gigantesque, c'est en partie à cause du calme qui l'a précédée. Jusqu'à présent, les Caraïbes n'avaient connu aucun système cyclonique majeur durant toute la saison des ouragans. Des températures supérieures à la moyenne dans les Caraïbes ont alimenté la tempête. Mais plus frappant encore, la température de l'eau à plusieurs centaines de mètres sous la surface était également record, ce qui signifie que la violente tempête a brassé des eaux chaudes en profondeur, alors qu'elles sont généralement beaucoup plus froides.

« Ouragan Melissa : au moins 30 morts dans les pays touchés » (Reporterre, 30 octobre). Les premiers bilans commencent à tomber, alors que l’ouragan Melissa poursuit sa route meurtrière.

« À New River, Melissa laisse derrière lui des zones inondées infestées de bétail mort » (The New York Times, 31 octobre). La paroisse de Saint Elizabeth, peuplée de 150 000 personnes et « grenier à blé » de la Jamaïque, a été submergée. Plusieurs hôpitaux et d'innombrables autres édifices ont été endommagés : toits emportés par le vent, murs effondrés, maisons inondées, enclos pour les animaux et autres dépendances détruites.

« Des photos témoignent de l'impact de l'ouragan Melissa sur les Caraïbes » (Associated Press, 30 octobre). Il s'agit d'une galerie photo sélectionnée par les rédacteurs photo de l'AP. Les photos ne permettent pas de comparer par rapport à d'autres cyclones précédents. Melissa a largement épargné Kingston, avec ses vents les plus violents, à plus de 80 kilomètres de là.

Dommages estimés aux zones urbanisées, par communauté (source : Bloomberg Graphics)

Le réseau électrique jamaïcain figure parmi les infrastructures ayant subi des dégâts considérables. L'ouragan Melissa a abattu des poteaux électriques et plongé dans le noir près de 80 % des abonnés de Jamaica Public Service. Les habitations équipées de panneaux photovoltaïques semblent avoir mieux résisté. D'importants dégâts ont également été signalés sur le réseau d'adduction d'eau de l'île. Sur la rive nord, les conduites d'eau du système alimenté par le fleuve Great River ont été emportées. Sur les 763 réseaux d'adduction d'eau que compte l'île, 641 ont été mis hors service.

« L'ouragan Melissa a battu des records en Jamaïque » (Reuters).

Habituée aux ouragans, la Jamaïque n'avait jamais été frappée de plein fouet par un ouragan de catégorie 4 ou 5 (Gilbert en 1988 avait touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 3). Melissa a connu une intensification extrêment rapide en moins de 24 heures. À Montego Bay, une destination touristique jamaïcaine populaire, une habitante a déclaré que l'eau lui arrivait à la taille et que les sauveteurs avaient dû forcer la porte de sa maison pour la sauver, elle et son enfant. Cette tempête est désormais la quatrième des cinq ouragans atlantiques de cette année à connaître une intensification rapide. Le gouvernement a demandé une aide étrangère alors même qu'il se préparait à l'arrivée de Melissa. La dévastation en Jamaïque et dans les îles voisines devrait relancer les appels des pays en développement à une aide financière de la part des pays plus riches pour faire face aux conséquences croissantes du réchauffement climatique. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré que l'ouragan Melissa, la tempête la plus puissante jamais enregistrée à frapper ses côtes, a causé des dégâts aux habitations et aux infrastructures équivalents à environ 28 % à 32 % du Produit intérieur brut de 2024. Holness a déclaré que l'estimation de 6 à 7 milliards de dollars était prudente, compte tenu des dommages évalués jusqu'à présent, et que la production économique à court terme pourrait diminuer de 8 à 13 % (Reuters). D'autres analystes, qui ont prennent en compte les perturbations à long terme dans leur estimation préliminaire, estiment que les pertes économiques dues à l'ouragan Melissa pourraient atteindre les 52 milliards de dollars (Accuweather).

« Les ouragans deviennent si intenses que les scientifiques proposent une catégorie 6 » (Washington Post, 5 février 2024).

Lorsque les météorologues ont commencé à utiliser l' échelle de Saffir-Simpson à cinq niveaux pour mesurer l'intensité des ouragans dans les années 1970, un ouragan de catégorie 5 symbolisait la destruction totale. Un tel cyclone, avec des vents soutenus d'au moins 253 km/h, pouvait raser n'importe quelle structure de l'époque ; il n'y avait donc aucune raison de fixer une limite supérieure à la catégorie des ouragans les plus violents. Mais avec le réchauffement climatique, les tempêtes dépassent de plus en plus les seuils autrefois considérés comme extrêmes, selon une étude publiée lundi . Deux scientifiques proposent désormais une nouvelle catégorie, la catégorie 6, qu'ils estiment déjà justifiée pour un nombre croissant de tempêtes.

« Retour sur le débat concernant l'ouragan de catégorie 6 après l'ouragan Melissa » (Forbes, 1er novembre 2025).

Marshall Shepherd exprime quelques réticences quant à l'ajout d'une catégorie 6. Les ouragans engendrent de multiples conséquences, notamment le vent, les ondes de tempête, les précipitations, les tornades et d'autres effets en cascade. L'échelle de Saffir-Simpson, basée sur le vent, ne rend pas compte de toute l'étendue de ces impacts. Un autre problème de cette échelle est que le passage d'une catégorie à une autre n'entraîne pas une augmentation linéaire ou progressive du potentiel de dommages. Le dernier facteur concerne la communication des risques et le sentiment d'urgence. Une nouvelle catégorie 6 n'apporte pas grand-chose. C'est comme remplacer le panneau près de la cheminée « Attention, très chaud » par « Attention, extrêmement chaud ». » Toutefois, cette vision est peut-être trop simpliste. L'auteur conclut sur le sentiment général qu'une approche fondamentalement nouvelle de la communication sur les risques liés aux ouragans est nécessaire, tout en reconnaissant que le débat autour de la catégorie 6 s'appuie sur un discours important concernant les changements bien réels des phénomènes météorologiques extrêmes.

« Après le passage de l'Ouragan Melissa en Jamaïque, la valse des avions et des hélicoptères chargés d'aide humanitaire pour les sinistrés » (Sud-Ouest).

Chassés par les inondations, ils pourraient envahir les zones résidentielles du sud de l’île. En cas de rencontre, la SERHA demande de ne pas tenter de capturer ou blesser les reptiles et de signaler toute présence de l'animal à l'Agence nationale jamaïcaine pour l'environnement et la planification (NEPA). Cette dernière rappelle, de son côté, que les crocodiles américains - les seuls présents sur l'île - sont menacés d'extinction dans le pays. Les experts redoutent des semaines d’instabilité écologique avec des habitats détruits, des risques de coulées de boue et une eau potable contaminée (TF1-Info).

La Jamaïque contribue très peu aux émissions mondiales de carbone, et pourtant, elle a été ravagée par une catastrophe dont elle pourrait mettre des décennies à se remettre. Un rapport de Deep Sky, un projet canadien visant à réduire les niveaux mondiaux de carbone, a révélé que la fréquence des pluies cycloniques extrêmes a augmenté de 300% au cours des quatre dernières décennies. Des chercheurs de l'Institut Grantham de l'Imperial College ont estimé que Melissa était 10 % plus forte et quatre fois plus probable en raison du réchauffement climatique. Le modèle IRIS estime que le changement climatique a accru l'intensité d'un ouragan de type « Melissa » jusqu'à une catégorie 5 exceptionnelle lors de son arrivée sur les côtes.

Une vidéo virale montre ce qui semble être quatre requins nageant dans la piscine d'un hôtel jamaïcain, alors que les eaux de crue, prétendument provoquées par l'ouragan Melissa, submergent la région. Une autre vidéo prétend montrer l'aéroport de Kingston, en Jamaïque, complètement ravagé par la tempête. Or, aucun de ces événements ne s'est produit : il s'agit simplement de désinformation générée par une intelligence artificielle qui circule sur les réseaux sociaux depuis le passage de l'ouragan dans les Caraïbes cette semaine. Ces vidéos, parmi d'autres, ont cumulé des millions de vues sur les plateformes de médias sociaux , notamment X, TikTok et Instagram. Certaines séquences semblent être des montages ou des extraits d'images d'anciennes catastrophes. D'autres semblent avoir été entièrement créées par des générateurs vidéo basés sur l'intelligence artificielle. Les experts affirment qu'il deviendra de plus en plus difficile de faire la différence entre la réalité et les deepfakes à mesure que la technologie progressera.

2) Pistes d'analyse scientifique en termes d'aléa / risque / vulnérabilité et enjeux

La méthode d'analyse à partir d'images radar à synthèse d'ouverture (SAR) que l'on retrouve notamment dans l'article de Bloomberg est empruntée directement d'un article scientifique concernant les séismes, pour lesquels les activités de reconnaissance post-catastrophe sont également essentielles pour recueillir des informations cruciales sur l'étendue et la nature des dommages :

Valentina Macchiarulo, Giorgia Giardina, Pietro Milillo, Yasemin D. Aktas & Michael R. Z. Whitworth (2025). Integrating post-event very high resolution SAR imagery and machine learning for building-level earthquake damage assessment [Intégration d'images SAR à très haute résolution post-événement et d'apprentissage automatique pour l'évaluation des dommages sismiques au niveau des bâtiments], Bulletin of Earthquake Engineering, volume 23, pages 5021–5047, https://link.springer.com/article/10.1007/s10518-024-01877-1

Michael F. Wehner, James P. Kossin (2024). The growing inadequacy of an open-ended Saffir–Simpson hurricane wind scale in a warming world [L’inadéquation croissante de l’échelle de Saffir-Simpson pour la mesure des vents des ouragans, qui est ouverte, dans un monde qui se réchauffe], Environmental Sciences, February 5, 2024, 121 (7) e2308901121, https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2308901121

Michaelf Wehner et Jim Kossin présentent dans cet article les arguments scientifiques en faveur d'un cyclone de catégorie 6. L'ouragan Melissa est devenu la 6e tempête de l'histoire à franchir le seuil. Les conditions propices à ces tempêtes sont en augmentation. Le réchauffement climatique accroît l'énergie thermique sensible et latente disponible, augmentant ainsi l'intensité potentielle thermodynamique des vents des cyclones tropicaux. Ce phénomène, étayé par la théorie, les observations et la modélisation, entraîne une modification de l'intensité moyenne des cyclones tropicaux, qui se manifeste généralement le plus clairement aux intensités les plus élevées. L'échelle de Saffir-Simpson, utilisée pour catégoriser les dommages en fonction de l'intensité des vents des cyclones tropicaux, a été introduite au début des années 1970 et demeure l'indicateur le plus couramment utilisé pour communiquer au public le niveau de risque lié au vent d'un cyclone tropical. Cette échelle étant ouverte et ne s'étendant pas au-delà de la catégorie 5 (vitesse du vent supérieure ou égale à 70 m/s), le niveau de risque qu'elle indique reste constant, quelle que soit l'intensité du vent au-delà de 70 m/s. Ceci peut être considéré comme une limite de l'échelle, d'autant plus que le potentiel destructeur du vent augmente de façon exponentielle. Les auteurs examinent comment cette limite est amplifiée dans un monde qui se réchauffe, en analysant les augmentations passées et futures des vitesses de vent maximales des cyclones tropicaux les plus intenses. Une simple extrapolation de l'échelle de Saffir-Simpson est utilisée pour définir une catégorie 6 hypothétique. Ils décrivent la fréquence des cyclones tropicaux, passés et projetés dans le contexte du réchauffement climatique, qui appartiendraient à cette catégorie. Les auteurs constatent que plusieurs tempêtes récentes ont déjà atteint l'intensité de cette catégorie 6 hypothétique et, sur la base de multiples données indépendantes examinant les vitesses de vent maximales simulées et potentielles, prévoient une augmentation du nombre de ces tempêtes à mesure que le climat continue de se réchauffer.

« Comment la Jamaïque a souscrit une assurance pour elle-même, et pourquoi elle est sur le point de porter ses fruits après l'ouragan Melissa » (CBC News).

En 2024, la Jamaïque a souscrit une sorte d'assurance nationale contre les ouragans, avec des indemnisations basées sur les seuils de pression atmosphérique de la tempête si celle-ci frappe certaines régions de l'île. Melissa a frappé avec des pressions bien supérieures aux seuils requis. Avec une pression cyclonique descendue à 892 millibars, la Jamaïque devrait recevoir 150 millions de dollars. Le versement intégral devrait être effectué au pays et non aux investisseurs, en fonction de la gravité de l'ouragan. Ce versement commence à 30 % et peut atteindre la totalité du montant de l'obligation. Les seuils de déclenchement dépendent de la pression atmosphérique au centre de l'ouragan et des régions qu'il traverse. C’est ce qui distingue cette assurance des autres formes d’assurance : au lieu d’être basée sur l’ampleur des dégâts ou le coût de la reconstruction, l’assurance indemnise en fonction de la gravité de la tempête. Une carte de la Banque mondiale illustre les conditions de déclenchement des obligations catastrophes de la Jamaïque. Les chiffres indiquent le niveau de pression atmosphérique au centre d'un ouragan au-dessus de différentes régions de la Jamaïque qui doit être atteint pour déclencher un versement au titre de ces obligations. Selon les analystes, la stratégie de la Jamaïque pourrait servir de modèle au reste de la région et à d'autres pays vulnérables au changement climatique pour accéder rapidement à des fonds après une catastrophe.

Carte illustrant les conditions de déclenchement des obligations catastrophes en fonction des seuils de pression atmosphérique (source : Banque mondiale)

Une étude menée en 2022 ("Association entre les cyclones tropicaux et la mortalité au niveau des comtés aux États-Unis") a porté sur les décès consécutifs aux cyclones aux États-Unis. Parmi les comtés américains qui ont subi au moins un cyclone tropical entre 1988 et 2018, chaque jour de cyclone supplémentaire par mois était associé à des taux de mortalité légèrement plus élevés dans les mois suivant le cyclone pour plusieurs causes de décès (blessures, maladies infectieuses et parasitaires, maladies cardiovasculaires, affections neuropsychiatriques et maladies respiratoires).

Une autre étude conduite en 2025 à une échelle plus large à partir de 217 cyclones tropicaux sur 9 pays et territoires ("Risques de mortalité spécifiques associés aux cyclones tropicaux dans plusieurs pays et territoires") note des risques plus élevés de décès liés aux cyclones. Les auteurs constatent également que les personnes vivant dans des communautés plus pauvres sont beaucoup plus susceptibles de mourir de diverses causes après le passage de cyclones tropicaux.

3) Cartes et données SIG à visualiser en ligne ou à télécharger

Image satellite en haute résolution acquise par la mission Copernicus Sentinel-3 le 26 octobre 2025 montrant l'ouragan Melissa à environ 175 km au sud de Kingston en Jamaïque (Copernicus). Image à découvrir également en mesure de température sur le site de l'ESA.

Sentinel-2 a capturé une image saisissante de l'œil de l'ouragan Melissa (Copernicus). L’image a été prise par le satellite le 28 octobre à 16h55 (heure de Paris, 15h55 UTC), quelques heures seulement avant que le cyclone ne touche la côte sud de la Jamaïque. Les images satellites du phénomène suggèrent qu’il s’agit d’un ouragan à mésovortex, particulièrement violent (HuffPost). Avec un pic de 699 éclairs par minute juste avant de toucher terre, Melissa a probablement établi le record de la plus forte activité orageuse jamais enregistrée au cœur d'un ouragan dans l'Atlantique.

Le parcours complet du cyclone Melissa à travers les Caraïbes et l'Atlantique du 22 au 31 octobre 2025 (CIRA). Animations satellites à télécharger en mp4 montrant la transformation rapide de la tempête en cyclone tropical ainsi que les coupures d'électricité (cf zones plongées dans le noir visibles de nuit).

Comment l'IA contribue à améliorer les prévisions des cyclones tropicaux (Google DeepMind). Weather Lab est le nouveau modèle expérimental d'intelligence artificielle de Google DeepMind pour la prévision des cyclones. La NOAA collabore avec Google pour évaluer son efficacité. Il est possible de visualiser le tracé prévu par Google DeepMind avec ses cones d'incertitude sur le Weather Lab. Déjà en 2023, l'algorithme Graph Cast de Google DeepMind avait été capable d'indiquer l'endroit exact où l'ouragan Lee a frappé la Nouvelle-Écosse avec plusieurs jours d'avance sur les modèles utilisés par les météorologues. « Comment l'outil DeepMind de Google permet de prévoir plus rapidement le comportement des ouragans » (The Guardian).

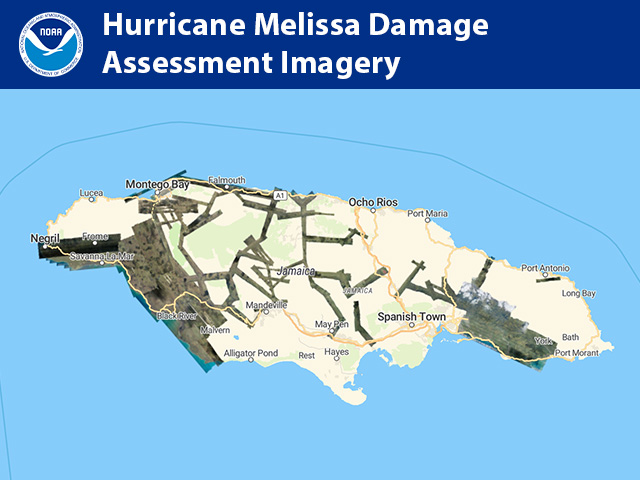

Campagne d'images aériennes réalisées par la NOAA entre le 31 octobre et le 3 novembre 2025 afin de soutenir les opérations de secours en Jamaïque. Les dernières informations concernent les axes routiers surveillés afin de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage. Les images de tous les vols sont disponibles en sélectionnant les calques en haut à droite pour afficher des vols spécifiques ou visualiser les images MAXAR.

Le service de gestion des urgences Copernicus (CEMS) a été activé afin d'évaluer l'étendue des inondations et leurs impacts (EMSR847).

Évaluation des dommages causés aux bâtiments en Jamaïque (The Humanitarian Data Exchange - HDX) entre Black River et Montego Bay. Le Centre de données humanitaires d'OCHA et de l'Humanitarian Data Exchange (HDX) met à disposition, lors de chaque grande catastrophe, des données SIG concernant le degré d'endommagement des bâtiments afin de guider les interventions.

Jeux de données disponibles sur la plateforme HDX concernant la Jamaïque. Indépendante depuis 1962, la Jamaïque constitue un petit État insulaire de la mer des Caraïbes. Avec 2,8 millions d'habitants et un PIB de 11 700 dollars par habitant, le pays vit principalement de l'agriculture et du tourisme avec également comme ressource minière la bauxite. Il y a une forte corruption et criminalité en lien avec la pauvreté. Sa position géographique en fait l'une des plaques tournantes pour le trafic de drogue. La Jamaïque est soumise à des risques naturels (ouragans, tremblements de terre), sanitaires en raison des maladies transmises par les moustiques (dengue, chikungunya, Zika) et routiers (axes urbains et secondaires mal entretenus, absence de services de secours pouvant intervenir rapidement en dehors des zones urbaines). La Jamaïque a depuis une vingtaine d’année diversifié sa relation exclusive avec les Etats-Unis, qui demeurent cependant un interlocuteur incontournable, notamment du fait de la diaspora, du tourisme et des échanges commerciaux.

Premier état des dommages sur bâtiments suite au passage de l'ouragan Melissa dans l'ouest de la Jamaïque

Carte établie par Josselin Thonnelier à partir des données HDX

Le Centre des Nations Unies pour l'analyse satellitaire (UNOSAT), qui fait partie de l'UNITAR, fournit des cartes d'évaluation des dommages. Il s'agit d'analyses préliminaires à partir d'images satellites à très haute résolution WorldView-2 qui n'ont pas encore évaluées sur le terrain. Les données sont disponibles au format pdf et shp pour les paroisses de Sainte-Élisabeth et Whitehouse.

Évaluation des dommages aux bâtiments à White House Village , district de Whitehouse, paroisse de Westmoreland, au 31 octobre 2025 (source : UNOSAT)

Map Action, qui fournit de l'expertise géospatiale dans les situations humanitaires afin d'améliorer le sort des populations touchées, propose des cartes de situation régulières ainsi que des cartes d'évaluation des dommages à partir les données d'images satellites d'ICEYE (format jpeg et pdf).

Ouragan Melissa - Aperçu de la situation au 5 novembre 2025 (Map Action)

Fonds de carte de la Jamaïque à différents niveaux administratifs à télécharger au format SIG sur AidData ou sur Geoboundaries.

L'Institut de géoinformatique (MGI) de l'Université des Antilles à Mona fournit des ressources et des analyses sur l’impact du cyclone Melissa. Une application SIG sous forme de tableau de bord (MonaGis) permet d'étudier les différents risques naturels en Jamaïque, leur histoire ainsi que leur répartition par paroisses.

Tableau de bord et application SIG sur les risques naturels en Jamaïque (source : MonaGis)

Données statistiques fournies par l'Institut statistique de la Jamaïque, principal fournisseur de statistiques officielles sur la situation économique, sociale, démographique et environnementale du pays. Voir notamment la carte des conditions de vie quelque peu ancienne mais qui montre le pourcentage de population vivant dans la pauvreté en 2012 (issue du rapport Mapping Poverty Indicators. Consumption Based Poverty in Jamaica). Le site fournit également des statistiques sur la criminalité, l'éducation, l'économie et social ainsi que l'environnement.

Scénario de submersion marine en Jamaïque proposé par le National Hurrican Center. Des cartes des risques de submersion marine au format Geotiff sont disponibles pour le Texas, le Maine, Porto Rico, les Îles Vierges américaines, Hawaï, la Californie du Sud, Guam, les Samoa américaines, Hispaniola et la péninsule du Yucatán. Ces cartes peuvent être visionnées directement dans une application en ligne, qui propose différents scénarios de submersion selon les catégories de cyclone (de 1 à 5).

La carte des zones les plus exposées aux inondations en Jamaïque (Reliefweb) a été publiée au moment du passage du cyclone Matthew en 2016, accompagnée par une carte des risques de glissement de terrain. La Jamaïque présente un risque relativement faible de submersion marine, car ses zones côtières basses sont peu nombreuses, Affirmation toutefois à nuancer : en 2004, l'ouragan Ivan, qui a traversé la partie centrale de la Jamaïque (de catégorie 4 avec des vents de 240 km/h) avait tout de même détruit les dunes de sable au sud de l'aéroport de Kingston, inondant et bloquant la route d'accès. En 2007, l'ouragan Dean, qui a traversé la Jamaïque centrale à environ 35 km au sud, également en tant qu'ouragan de catégorie 4 avec des vents de 235 km/h, a eu un impact similaire, entraînant la fermeture de l'aéroport. Depuis, la construction d'un enrochement au sud de l'aéroport de Kingston a permis d'améliorer sa résistance aux fortes vagues de tempête. L'ouragan Gilbert (de catégorie 3), qui a frappé la Jamaïque en 1988, est l'ouragan le plus coûteux jusque là enregistré. Il a causé des dégâts estimés à 1 milliard de dollars (2,7 milliards de dollars en 2025), soit 26 % du PIB jamaïcain. Son parcours d'est en ouest, le long de l'île, n'a pas engendré de forte onde de tempête sur la côte sud, où se situe Kingston (Yale Climate Connections). Dans la ville touristique de Black River rasée par l’ouragan Melissa en octobre 2025, on observe sur la plage que « tout le sable est parti sur une épaisseur de plus de 1 mètre » (Le Monde). Santa Cruz a connu le même sort. À Montego Bay plus au nord, le port a été submergé.

Bulletins d'information émis par les services OCHA (Reliefweb). Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale, activé la coordination par l'intermédiaire de l'ODPEM et lancé la plateforme « Soutenir la Jamaïque ». Le Centre national des opérations d'urgence demeure au niveau 3 afin de coordonner les interventions vitales, en donnant la priorité au rétablissement de l'électricité, de l'eau et des transports. Les trois aéroports internationaux sont ouverts aux opérations de secours, bien que les aéroports Norman Manley et Sangster aient subi des dommages. L'IFRC lance un appel d’urgence en réponse à l’ouragan Melissa. La distribution de l’aide est bien en cours.

Lien ajouté le 15 janvier 2026

Étude d'un panache bleu vif suite au passage de l'ouragan Melissa (Phys.org)

En octobre 2025, l’ouragan Hurricane Melissa frappe la Jamaica en catégorie 5. Vents à 295 km/h, plus de 100 000 bâtiments touchés. Les satellites de la NASA révèlent un panache bleu inédit de sédiments marins. Avant l’impact, la tempête a brassé la mer des Caraïbes. Le 30 octobre, MODIS observe un nuage bleu issu de Pedro Bank, plateforme carbonatée peu profonde. L’aire affectée atteint 37.500 km², soit plus de trois fois la surface de la Jamaïque. Les sédiments proviennent d’algues calcifiées et de boues de CaCO3. Selon le sédimentologue Jude Wilber, leur mise en suspension agit comme un traceur des courants. Les images montrent tourbillons, transport d’Ekman et fragmentation du panache par les récifs. L’événement pourrait être le plus vaste jamais observé par satellite pour ce type de remise en suspension. James Acker souligne une puissance de brassage sans équivalent récent. La coloration disparaît en sept jours, mais l’écosystème benthique a pu être en grande partie détruit. Au-delà de l’aléa, ces tempêtes transfèrent du carbone vers les grands fonds, où il peut se dissoudre ou se stocker durablement. Les missions satellitaires, dont PACE lancée en 2024, ouvrent un “laboratoire naturel” pour l’océanographie.

Image MODIS des eaux au sud de la Jamaïque acquise par le satellite Terra le 30 octobre 2025 (crédit : NASA)

Risques interconnectés de catastrophe (rapport de l'ONU)

Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité

Carte de répartition des risques naturels en France métropolitaine (IGN)