L’IGN publie une nouvelle édition de son Atlas « Cartographier l’anthropocène » sur la thématique de la prévention des risques (Atlas IGN 2025).

Inondations : des data pour faire barrage. Quand les données nous aident à comprendre, à anticiper et à renforcer notre résilience collective face au risque inondation

Premier risque naturel en France par l'ampleur des dommages occasionnés et le nombre de communes concernées, les inondations gagnent en intensité tout en se révélant plus fréquentes. Pour comprendre ces phénomènes qu'exacerbe le changement climatique et s’y préparer, les cartes et data sont des alliées stratégiques. Au fil des pages, l'édition 2025 de l'Atlas publié par l'IGN illustre les enjeux d'une connaissance fine à tous les niveaux, que ce soit pour localiser l'aléa et le circonscrire, pour renforcer continuellement la fiabilité des systèmes de vigilance ou pour modéliser le risque et construire les scénarii les plus réalistes dans la perspective d'une France à +4 degrés à la fin de ce siècle. Les données sont résolument au cœur du système : des clés pour s'adapter à ce défi majeur de l'anthropocène.

Feuilleter l'Atlas

Télécharger l'Atlas en pdf

Radioscopie du risque inondation (infographie)

- 1 français sur 4 exposé à l'aléa inondation

- Près de 11 000 communes couvertes par un Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)

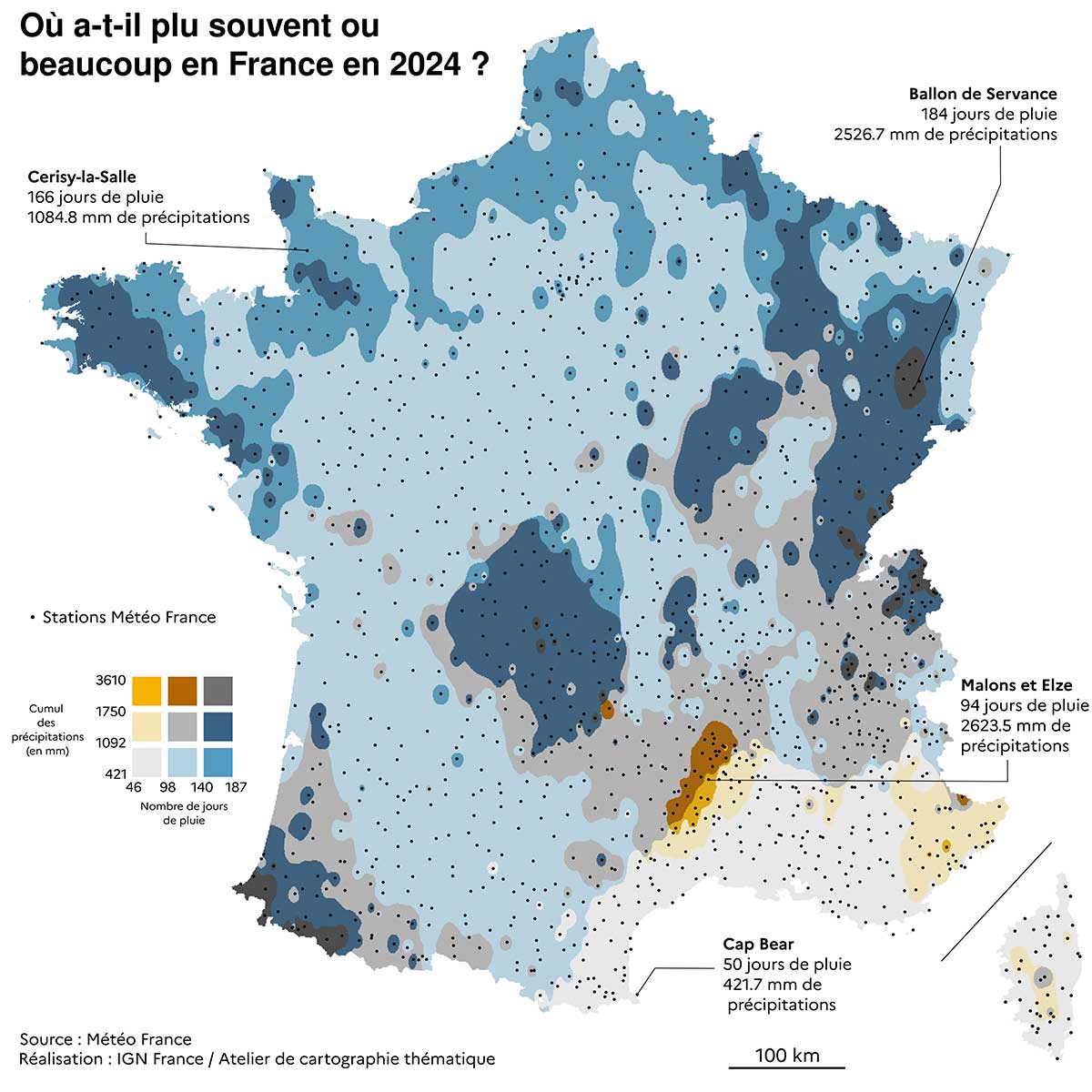

- 15 à 30 % d'augmentation prévisionnelle des pluies quotidiennes maximales annuelles sur l'ensemble du pays en 2100 selon Météo-France

Lien ajouté le 19 octobre 2025

Azhar, M., Kane, B., Vahedifard, F. et al. (2025). « Comprehensive portfolio of adaptation measures to safeguard against evolving flood risks in a changing climate » [Portefeuille complet de mesures d'adaptation pour se prémunir contre l'évolution des risques d'inondation dans un climat en mutation]. Commun Earth Environment 6, 824, https://doi.org/10.1038/s43247-025-02779-z

Des chercheurs de l'Université de Californie ont étudié comment adapter les sociétés face aux inondations accrues par le changement climatique. Leur synthèse mondiale évalue 39 mesures d’adaptation classées en quatre catégories. Au cours des dernières décennies, l'accent des mesures d'adaptation aux inondations s'est déplacé des modifications structurelles vers des solutions centrées sur la communauté et fondées sur la nature, selon une synthèse et une classification mondiales. Le réchauffement planétaire (+1,1°C depuis l’ère préindustrielle) intensifie les pluies extrêmes et la montée des mers (3–4 mm/an), accroissant les risques d’inondation. Entre 2000 et 2019, ces catastrophes ont touché 1,6 milliard de personnes et causé 651 milliards de dollars de pertes. Les auteurs soulignent que la fréquence et la complexité des inondations imposent de dépasser les réponses purement techniques (digues, barrages). Les stratégies doivent intégrer nature, gouvernance, culture et participation locale pour construire une résilience durable. L’étude distingue quatre phases historiques de l’adaptation. Protection réactive locale avant 1950, ingénierie lourde au XXe siècle, approche écosystémique à partir des années 1970, puis solutions hybrides actuelles combinant infrastructures et participation communautaire. À partir de 173 études, les chercheurs recensent 39 mesures : 18 techniques (digues, relocalisation), 9 institutionnelles (politiques, gouvernance), 2 socioculturelles (éducation, pratiques locales) et 10 fondées sur la nature (zones humides, forêts, berges végétalisées). Les stratégies techniques restent majoritaires dans les pays du Nord, tandis que les solutions communautaires ou fondées sur la nature dominent dans le Sud. Les auteurs appellent à une recherche plus inclusive intégrant les savoirs autochtones et les publications locales. Les mesures structurelles assurent une protection rapide mais coûteuse et rigide. Les approches institutionnelles misent sur la planification et la gouvernance. Les leviers comportementaux reposent sur l’éducation et l’appropriation collective du risque. Les solutions fondées sur la nature restaurent les écosystèmes pour amortir les crues, améliorer la biodiversité et filtrer l’eau. Elles offrent des co-bénéfices écologiques mais nécessitent un suivi constant et un fort ancrage local pour être efficaces.

Les chercheurs insistent sur trois critères indissociables d’une adaptation réussie : la faisabilité pratique, la solidité technique et la justice sociale. Une mesure efficace doit être équitable, réaliste et robuste face à des climats incertains et évolutifs. L’étude met en lumière des écarts d’équité. Les populations les plus pauvres vivent souvent dans les zones à risque. Intégrer la justice distributive dans la gestion des crues permet de réduire ces inégalités et d’améliorer la répartition des ressources. Les auteurs proposent d’adopter une approche multi-attributs. Chaque projet doit être conçu selon son contexte technique, socio-économique et culturel. Négliger un de ces trois piliers réduit la durabilité et l’efficacité des politiques d’adaptation. Plusieurs pistes de recherche sont identifiées : mieux combiner données qualitatives et quantitatives, coordonner les politiques, clarifier les seuils de risque, utiliser l’intelligence artificielle et renforcer la participation communautaire aux décisions. Les nouvelles technologies (IA, télédétection) peuvent améliorer la prévision et la planification adaptative. Mais les auteurs rappellent que la technologie seule ne suffit pas. L’adaptation doit rester humaine, coopérative et fondée sur la connaissance locale. Cette synthèse conclut qu’une adaptation réussie aux inondations doit être systémique, équitable et transdisciplinaire. L’eau devient ainsi un révélateur des relations entre société, climat et environnement dans l’Anthropocène.

Lien ajouté le 13 novembre 2025

Nature Editorial (2025). « Official statistics are vastly undercounting deaths from extreme weather » [Les statistiques officielles sous-estiment largement le nombre de décès dus aux conditions météorologiques extrêmes]. Nature 647, 290, 12 november 2025, https://www.nature.com/articles/d41586-025-03669-2

Les décès liés aux pluies extrêmes sont massivement sous-estimés. Farah Samir montre que l’Asie du Sud subit des impacts majeurs avec 1500 morts en Inde en 2025 et 800 au Pakistan. Ces chiffres ne comptent pas les décès indirects qui gonflent la mortalité réelle. Des recherches révèlent que beaucoup plus de personnes perdent la vie à cause des effets des pluies et des inondations que ce qui est habituellement comptabilisé. Les certificats de décès n’indiquent pas toujours l’eau. Électrocution, maladies hydriques ou effondrements ne sont pas comptés. Cette méthode produit un biais qui invisibilise les populations vulnérables et fausse la mesure des risques climatiques. Mumbai illustre cette sous-estimation. Entre 2006 et 2015, 2500 personnes meurent chaque année des effets de la mousson alors que l’État n’en enregistre qu’une fraction. Les enfants, les femmes et les habitants des quartiers informels sont les plus exposés. Aux États-Unis, 7000 à 11000 personnes meurent chaque année des cyclones sur 1930-2015 contre 24 déclarées. Les personnes âgées, les nourrissons et les populations noires sont les plus touchées. Le risque climatique dépend donc fortement du territoire. Mesurer correctement cette mortalité permet d’adapter villes, financements et protections. Un quart des urbains vit en quartiers informels, espaces très sensibles aux pluies extrêmes. Cet enjeu guidera discussions et arbitrages pendant la COP30.

Lien ajouté le 4 décembre 2025

« Governments need to prepare for more frequent large floods » [Les gouvernements doivent se préparer à des inondations majeures plus fréquentes]. (The Conversation)

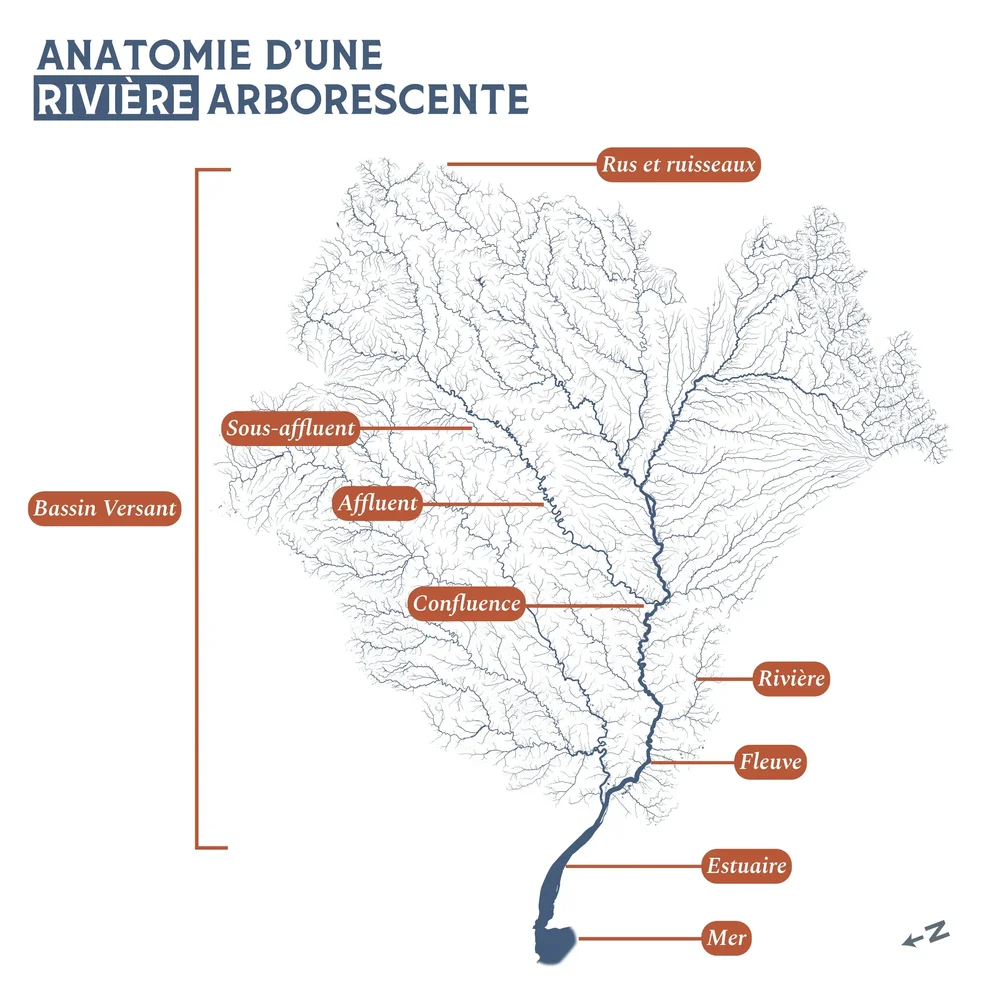

Samadhee Kaluarachchi et Younes Alila (University of British Columbia) montrent que les crues deviennent plus fréquentes et plus difficiles à prévoir. Leur étude explique comment climat, sols et usages du territoire amplifient fortement ces dynamiques. Les auteurs rappellent que les crues touchent désormais toutes les régions. En 2021, en Colombie-Britannique, une inondation a isolé Vancouver et causé jusqu’à 14 milliards de dollars de dégâts. Cette intensification révèle une hydrologie plus instable sous pression climatique. L’étude montre qu’une hausse modeste de taille entraîne une fréquence bien plus grande. Le déboisement du centre de la Colombie-Britannique a accru les crues de 19 à 26% et transformé un événement centennal en crue décennale, soulignant une très forte sensibilité du paysage. Les pratiques actuelles se concentrent sur la taille, négligeant la fréquence. Mais même des crues moyennes surviennent plus souvent, accélérant l’usure des digues-barrages. Sans intégrer cette hausse, les infrastructures sont sous-dimensionnées face à des rythmes d’occurrence transformés. Les auteurs critiquent les archives hydrologiques trop brèves, qui masquent l’accélération récente des crues. Mélanger anciennes et nouvelles données revient à ignorer l’effet du climat et de l’occupation du sol, qui modifient aujourd’hui beaucoup plus fortement les régimes d’inondation. L’étude révèle un régime "fragile". Dans de nombreuses régions, une légère perturbation climatique ou paysagère suffit à rendre les très grandes crues beaucoup plus courantes. Les relations taille-fréquence évoluent plus vite que ce que supposent les modèles classiques. Cette sensibilité impose de repenser la gouvernance territoriale. Forêts, zones humides et plaines d’inondation réduisent la fréquence des crues. Les auteurs rappellent qu’une inondation urbaine peut trouver sa cause des centaines de kilomètres en amont, dans des bassins modifiés. Une stratégie efficace doit articuler climat, aménagement et hydrologie pour anticiper l’augmentation conjointe taille-fréquence. Améliorer les prévisions permettra d’éviter pertes humaines, coûts massifs et infrastructures dépassées.

Lien ajouté le 4 décembre 2026

Sylvain Rode, Vassili Kypreos et Juliette Dereppe, « Restaurer des zones d’expansion des crues : une territorialisation à interroger », Territoire en mouvement, Revue de géographie et aménagement, http://journals.openedition.org/tem/13369

Les géographes Sylvain Rode, Vassili Kypreos et Juliette Dereppe analysent la restauration des zones d’expansion des crues en France. L’article montre comment ces solutions fondées sur la nature transforment les territoires urbains et agricoles. Les zones d’expansion des crues (ZEC) sont des espaces du lit majeur capables de stocker l’eau lors des inondations. Elles réduisent la hauteur et la vitesse des crues tout en restaurant des fonctions écologiques longtemps dégradées par l’endiguement. Depuis les années 2000, ces dispositifs sont encouragés par les politiques européennes et françaises. Ils traduisent un changement de paradigme. Il ne s’agit plus de maîtriser totalement l’aléa mais d’apprendre à vivre avec les inondations. En milieu urbain, la restauration des ZEC implique souvent une désurbanisation partielle. À Trèbes ou Villegailhenc, après les crues de 2018, des dizaines de bâtiments ont été rachetés et démolis pour redonner de l’espace aux rivières. L’après-catastrophe constitue une fenêtre d’opportunité. Le traumatisme facilite l’acceptation sociale et politique de choix radicaux. À Trèbes, la ZEC restaurée couvre 13 hectares et réduit fortement la vulnérabilité des quartiers riverains. À l’inverse, les projets préventifs sans catastrophe récente rencontrent plus de résistances. À Blois, la restauration d’une ZEC a nécessité plus de 20 ans de maîtrise foncière progressive face à une population peu convaincue du risque. La territorialisation réussie passe par l’inscription des ZEC dans un projet de territoire. Aménagements paysagers, parcs urbains et nouveaux usages permettent de transformer ces espaces hydrauliques en lieux de vie acceptés. En milieu agricole, les enjeux sont différents. Dans la Marne, les grandes cultures occupent une large part des zones inondables. La spécialisation céréalière accroît la vulnérabilité face aux crues estivales de plus en plus fréquentes. Des leviers existent. Diagnostics de vulnérabilité, cultures adaptées, prairies ou paiements pour services environnementaux. Dans le Châtillonnais, 480 hectares sont engagés avec 20 exploitations pour concilier élevage et inondation. Restaurer des ZEC suppose de dépasser la seule parcelle. Financements, filières agricoles, projets urbains et gouvernance locale conditionnent l’appropriation. Les ZEC deviennent alors des outils de résilience territoriale.

Lien ajouté le 3 février 2026

« Guide méthodologique pour l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation par débordement de cours d’eau » (Cerema).

Le Cerema a publié en septembre 2024 un guide méthodologique pour l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation par débordement de cours d’eau (hors cours d’eau torrentiels). Ce guide vient en complément du guide méthodologique pour l’élaboration des plans de préventions des risques d’inondation des cours d’eau torrentiels (PPRI des cours d’eau torrentiels) publié en 2023 et du guide méthodologique pour l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation par ruissellement (PPRI ruissellement) publié en 2025.

Articles connexes

Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle (IGN, 2024)

Cartographier l'anthropocène. Atlas 2023 de l'occupation du sol (IGN)

Cartographier l'anthropocène. Changer d'échelle pour pouvoir agir (Atlas IGN, 2022)

Paul Crutzen et la cartographie de l'Anthropocène

Les territoires de l'anthropocène (cartes thématiques par le CGET)

Atlas de l'Anthropocène : un ensemble de données sur la crise écologique de notre temps