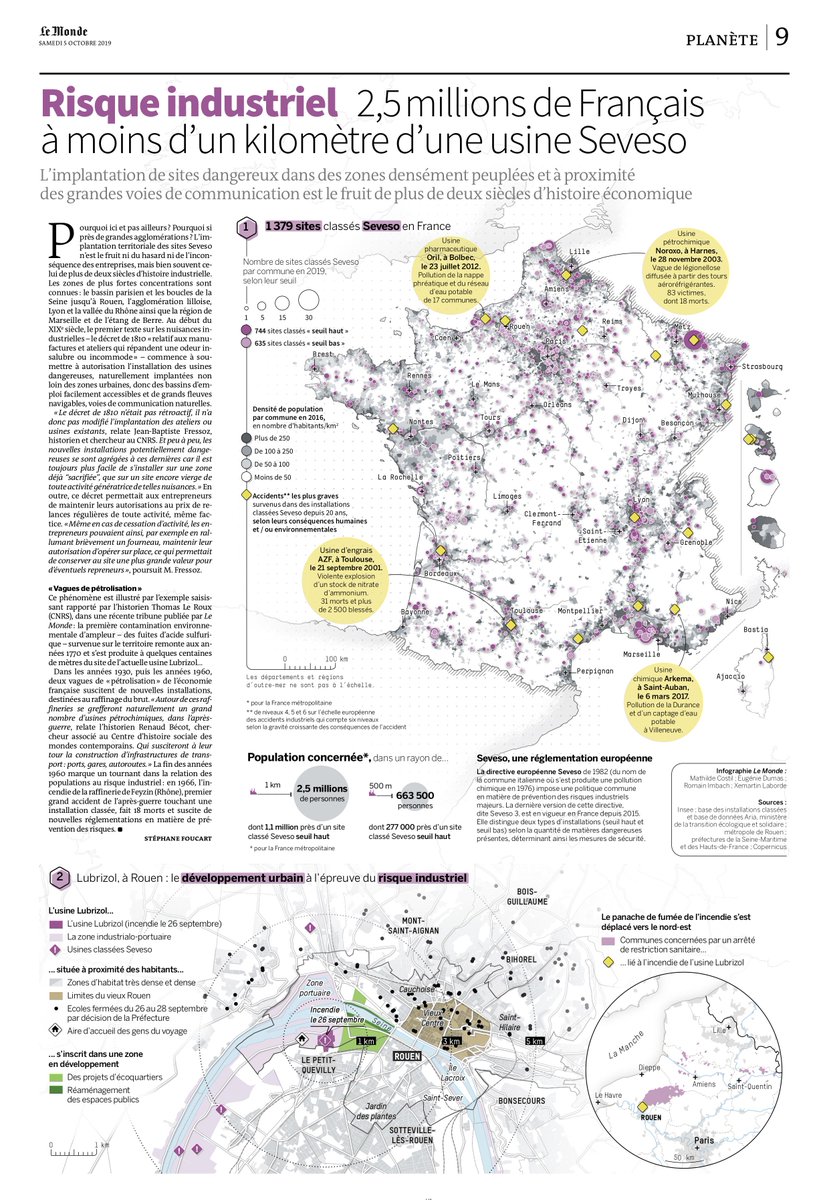

Un important incendie s'est déclaré jeudi 26 septembre 2019 dans une usine Lubrizol. Lubrizol Corporation est une société de l'industrie chimique américaine créée en 1928 (elle-même propriété depuis 2011 de la holding Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett). L'entreprise dispose de trois sites en France. Le site de Rouen, fondé en 1954, abrite, outre le siège social, une usine de fabrication et de conditionnement d'additifs principalement pour lubrifiants. Le site industriel situé près du centre de Rouen est classé Seveso seuil haut. Le protocole Seveso est une directive européenne pour identifier les sites potentiellement dangereux et établir un plan de sécurité.

Quel est le périmètre de sécurité et les mesures à respecter face à ce type de risques technologiques ? Où se situent les sites Seveso en France ? Que dit la législation sur les PPRT, notamment celui de Lubrizol ?

I) L'impact de l'incendie de l'usine Lubrizol à l'échelle locale et régionale

Incendie de l'usine Lubrizol : notre carte du site pour mieux comprendre (LCI)

Incendie à l'usine Lubrizol de Rouen : quelle est la trajectoire du nuage noir ? (L'Express)

Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : pourquoi les autorités peinent à rassurer les populations depuis la catastrophe (France-Info).

Les gens du voyage, victimes invisibles de Lubrizol (Libération)

#lubrizol— parentice (@FParenty) September 29, 2019

Une carte des communes impactées par l'incendie de Lubrizol le 26 septembre.

Pour les listes de communes et les arrêtés prefectoraux, voir les sites suivants, consultés le 29 septembre à 13h.https://t.co/3f7s0gnzZUhttps://t.co/IMzCRJ7U5f pic.twitter.com/23hh9m62xi

en complément ci-dessous— Môsieur J. (@mosieurj) September 27, 2019

- la situation géographique de #Lubrizol (plans de prévention des risques technologiques (PPRT) )

- pour le futur "écoquartier" (sic) Flaubert une carte des aléas inondation (quartier d'ailleurs construit sur une terre (dé?)polluée car ex-industrielle) https://t.co/KNhSKLXW9E pic.twitter.com/2S7YUXH9mZ

Deux cartographies à découvrir sur @paris_normandie après l'incendie de l'usine chimique #Lubrizol— Amandine Briand (@AmandineBriand) September 30, 2019

➡️ La carte des 112 communes dans lesquelles les récoltes sont gelées : https://t.co/r1k3W8BWw8

➡️ La carte des sites #Seveso « seuil haut » en #Normandie : https://t.co/bs1Ad6A0IR pic.twitter.com/xHLKhUxKxF

[#Rouen] #Lubrizol - Cartographie des 112 communes visées à l'article 2 par l'arreté prefectoral du 28 septembre 2019 https://t.co/rJEbFg9t3A https://t.co/TqV8MQpQ8l pic.twitter.com/vDPsgeagMB— Pierre LEMASSON (@sirchamallow) September 30, 2019

Carte des vents. Le nuage de Rouen va-t-il passer par Lille ? Parmi les sympathiques additifs aux lubrifiants de l'usine Lubrizol, il y a l'arsenic. pic.twitter.com/Y5ruWaBbEO— Frédéric Glorieux (@GlorieuxF) September 26, 2019

#Éduthèque #Édugéo #teamHG prog géo Lycée pro+gé #Lubrizol #risques conséquences multiscalaires @eduscol_HG construit avec @antvaillant27 support @IGNFrance carte narrative nationale gpeC https://t.co/ul3tZ5nLIw croquis de synthèse V7 https://t.co/lIiwPIxpEa pic.twitter.com/SPMOXS9KPi— Mathieu Chartier (@mathieuchartie2) November 12, 2019

Après Lubrizol, 20 % des terres agricoles de Seine-Maritime visées par des restrictions @lemondefr @decodeurshttps://t.co/slCF2ZsdtU #Rouen #lubrizol pic.twitter.com/uVvuoTgp9U— delphinepapin (@Delphinepapin) October 1, 2019

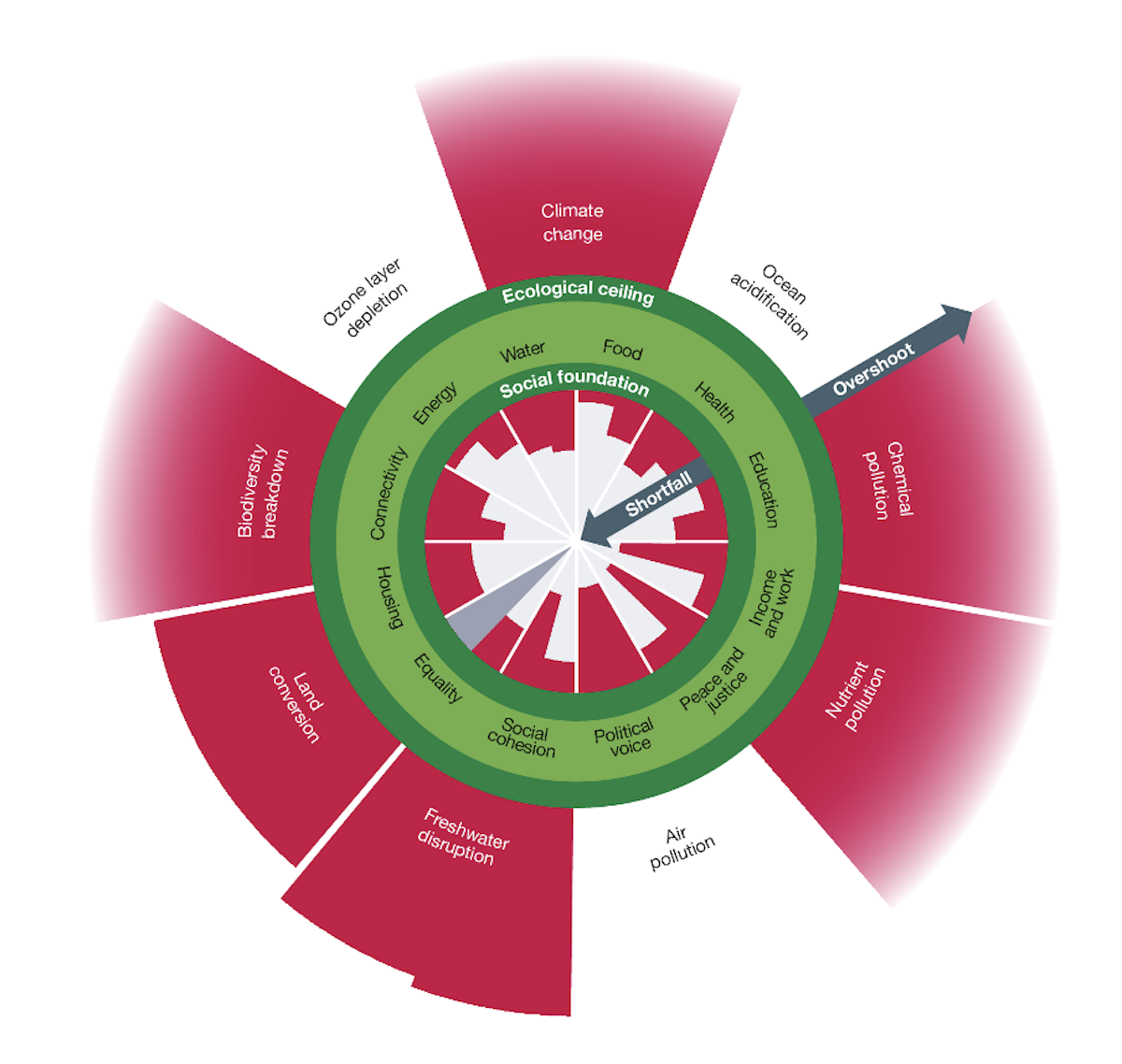

II) Les sites classés Seveso en France

La directive Seveso et ses évolutions (Ministère de la Transition écologique et solidaire) :

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Risques-accidentels.html

Carte interactive. Y a-t-il un site industriel à risque Seveso près de chez vous ? (source : Sciences & Avenir)

Le portail Géorisques permet d'accéder à de nombreuses couches d'information sur la géographie des risques en France (types de risques, installations industrielles, plans de prévention des risques, etc...)

http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/

Incendie de Rouen : les usines Seveso ont-elles encore leur place en ville ? (Le Point).

Le pétrole en basse Seine : des débuts balbutiants à un véritable « royaume » en Normandie

Du Havre à Rouen (Seine-Maritime), la basse Seine est depuis les années 1930 une région dédiée au raffinage du pétrole et à la pétrochimie (Paris Normandie).

III) La législation sur les PPRT et l'exemple du PPRT de Lubrizol

- des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes et futures et des constructions futures peuvent être interdites ;

- l’expropriation est possible pour cause de danger très grave menaçant la vie humaine ;

- les communes peuvent donner aux propriétaires un droit de délaissement pour cause de danger grave menaçant la vie humaine ;

- les communes peuvent préempter les biens à l’occasion de transferts de propriétés.

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html

Guide méthodologique des PPRT (à partir de l'exemple du Grand Est)

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_PPRT.pdf

Dans le cas de l'usine Lubrizol, la mise en place du PPRT semble s'être effectuée de manière disjointe du reste du tissu urbain.

Le plan de prévention des risques chez Lubrizol soumis à enquête publique (France3, 2013)

Merci @neogeo_fr, on y voit plus clair.— Marc Leobet (@MarcLeobet) September 29, 2019

Les 1000 m sont arbitraires, dans les #PPRT on trouve des zones de danger léthal à 8000m, d'autres ne dépassent pas le périmètre de l'usine.

A chacun de voir près de chez lui et de se faire son idée en "citoyen éclairé" #Aarhus https://t.co/n2p5qXPYwo

IV) Analyses et réflexions sur les liens entre risques, aménagements et territoires

Incendie Lubrizol : faut-il vraiment construire un éco-quartier près de l'usine SEVESO ? (France3 régions)

A Rouen, la mise en pièces d’une identité verte (Libération).

Déjà en 2013, l'entreprise avait été mise en cause pour des fuites de gaz : "Fuite de gaz à Lubrizol : prévention et réaction défaillantes" (Le Monde, 2013).

Accidents industriels : la prévention à moitié (Terraeco).

Incendie à Rouen : « La régulation des risques et des pollutions protège avant tout l’industrie » (Le Monde).

Deux caricatures de Plantu à propos de l'incendie de Lubrizol (sur le blog de Pierrick Augier)

belle carte : écoles (bleu) / sites industriels (rouge)— Môsieur J. (@mosieurj) October 1, 2019

partie centrale de @MetropoleRouenN @Rouen https://t.co/WZ5uUeD4oq (avec nom)https://t.co/oRm7SN8MSm (sans les noms)

(données brutes @OSM_FR à améliorer certainement)

Remarques bienvenues merci @XavierCoadic !#lubrizol pic.twitter.com/eIO8S2CfAh

Lubrizol-Rouen 2019 : catastrophe environnementale et crise de l’aménagement du territoire (Métropolotiques.eu).

Incendie de l'usine de Rouen : un rapport alarmant sur les risques industriels en France (Sciences et avenir).

Pour que Lubrizol brûle jusqu’au Grand-Paris (Visionscarto). Ou comment relire le territoire à la lumière d'un nuage toxique.

V) Pistes d'exploitation pédagogique

Etude de cas en classe de Seconde : L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, une catastrophe industrielle ? (Joël Mariteau)

Avec 23 usines Seveso, comment Le Havre est-il préparé à une catastrophe ? (Actu.fr) Avec la carte des 17 sites Seveso seuil haut à consulter ou à télécharger sous forme de kmz (Google Maps).

"Toute catastrophe est un risque qui se réalise. Mais tout risque, c’est-à-dire tout aléa dont on ignore le lieu et le moment précis de la survenue dans un territoire dont les vulnérabilités vont amplifier l’impact, ne se matérialise pas en catastrophe." https://t.co/1NzchBYMsg

— Mathieu Chartier (@mathieuchartie2) October 8, 2020

AZF, vingt ans après : où en est le risque industriel en France ? https://t.co/hYT2vuvD8I via @lemondefr #mapfail

— Laurent Jégou (@ljegou) September 21, 2021

Triez vos symboles, pour ne pas que les’gros cachent les petits…

Lien ajouté le 4 août 2022

Où sont situés les 1 300 sites Seveso en France, et quels sont les risques ? https://t.co/nPZGEwmQcD via @lemondefr

— Veille Géographie Ac-Lille (@VeilleGeoLille) August 3, 2022

Lien pour télécharger le rapport publié par la Cour des comptes (2024)

— Sylvain Genevois (@mirbole01) February 3, 2024

"Gestion des risques liés aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le domaine industriel"https://t.co/rNQk9SCgBU

La carte, objet éminemment politique : l'Observatoire des violences industrielles

Incendies en Amazonie : les cartes et les images auraient-elles le pouvoir d'attiser la polémique ?

Cartographie des incendies en Californie (novembre 2018)

Simuler des scénarios de tremblement de terre en utilisant des cartes

Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques

/regions/2020/06/08/5ede8823695f0_16_12_2013_plan_lubrizol.jpg)

/regions/2020/06/09/5edf8e70135f4_inkedcapture_carte_google_li-4445439.jpg)