L'UN Biodiversity Lab est une plateforme en ligne proposée par l'ONU dans le cadre du PNUD. Elle permet d'accéder à des couches d'information géographique

à l'échelle mondiale, de télécharger et de manipuler des jeux de

données concernant les objectifs d'Aichi fixés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et les

Objectifs de développement durable (ODD).

- améliorer la compréhension des données spatiales afin d’œuvrer pour une meilleure prise de décision

- faire des données spatiales un vecteur de transparence et de contrôle des mesures de conservation de la biodiversité

- réunir les observations réalisées à partir des données géospatiales pour mieux les partager dans tous les secteurs concernés par mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique et du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le site de l'ARSET (Applied Remote Sensing Training) de la NASA a organisé en mars 2020 un webinaire pour utiliser l'UN Biodiversity Lab. On peut y trouver une plaquette de présentation ainsi que des ressources. Voir également le guide d'utilisation des données (en anglais).

Les jeux de données mis à disposition sont riches et nombreux avec un accès par objectif, par thème ou par mots-clés en utilisant le moteur de recherche. Pour télécharger les données, il faut s'inscrire auparavant sur le site.

Il est possible d'intégrer les cartes directement sur son site Internet (en iframe) ou de les exporter via un composer d'images qui permet d'ajuster titre, légende et habillage. Un regret tout de même : le choix de la projection Mercator qui n'est pas vraiment adaptée pour visualiser des données à l'échelle mondiale !

Il est possible d'intégrer les cartes directement sur son site Internet (en iframe) ou de les exporter via un composer d'images qui permet d'ajuster titre, légende et habillage. Un regret tout de même : le choix de la projection Mercator qui n'est pas vraiment adaptée pour visualiser des données à l'échelle mondiale !

La répartition des éco-régions (biomes) en 2017 - UN Biodiversity Lab

A compléter par l'Atlas des Objectifs de développement durable ainsi que les tableaux de bord de la Banque mondiale.

Lien ajouté le 25 septembre 2020

La perte de biodiversité est une urgence sociale et écologique. Des appels ont été lancés afin d'étendre les aires protégées terrestres et maritimes pour faire face à cette crise. Cependant, on ne sait pas où trouver de nouvelles aires pour protéger la biodiversité de manière rentable. Pour répondre à cette question, des chercheurs ont mené une méta-analyse spatiale en superposant sept modèles de biodiversité mondiale pour identifier les zones prioritaires de conservation (cartes à télécharger) :

https://advances.sciencemag.org/content/6/37/eabc3436/tab-figures-dataLien ajouté le 11 octobre 2024

L'indice planète vivante, publié par le Fonds mondial pour la nature (WWF), reflète le déclin continu de la biodiversité à quelques jours de l’ouverture de la COP16, en Colombie. Cette mise à jour annuelle de l’« indice planète vivante » (IPV) évalue l’abondance des populations de vertébrés sauvages. Il indique qu’entre 1970 et 2020 la taille des populations d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens, de poissons et de reptiles suivies a diminué, en moyenne, de 73 % à l’échelle mondiale. La précédente édition, en 2022, faisait état d’une chute de 69 %. Les vertébrés représentent moins de 5 % des espèces animales connues, mais sont les plus étudiés.

Lien ajouté le 22 octobre 2025

Analyse : Seuls 28 % des pays ont publié des engagements en faveur de la nature un an après la date limite fixée par l'ONU (CarbonBrief).

Les pays ont été invités à soumettre leurs engagements, connus sous le nom de Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB), avant le début du sommet sur la biodiversité COP16 en Colombie le 21 octobre 2024. Alors que seulement 15 % des nations ont respecté le délai initial, les pays ont convenu lors du sommet d’un nouveau texte qui « exhorte » les pays à publier leurs SPANB « dès que possible ». De nombreux pays en développement ont indiqué que le manque de financement disponible les empêchait de publier leurs SPANB.

En 2022, les nations ont signé un accord historique appelé le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (GBF), qui vise à stopper et à inverser la perte de nature d'ici 2030. Il est souvent décrit comme « l' Accord de Paris pour la nature ». Dans le cadre de cet accord, les pays ont convenu de soumettre de nouveaux SPANB « d'ici » la COP16, qui a débuté le 21 octobre 2024 à Cali, en Colombie. (Les pays n'ont pas réussi à s'entendre sur certaines questions clés en Colombie et se sont réunis à nouveau à Rome, en Italie, en février 2025 pour une reprise de la COP16.) Les SPANB sont des plans directeurs indiquant comment chaque pays prévoit de lutter contre la perte de biodiversité et de garantir qu’il atteint les objectifs décrits dans le GBF.

Lien ajouté le 3 novembre 2025

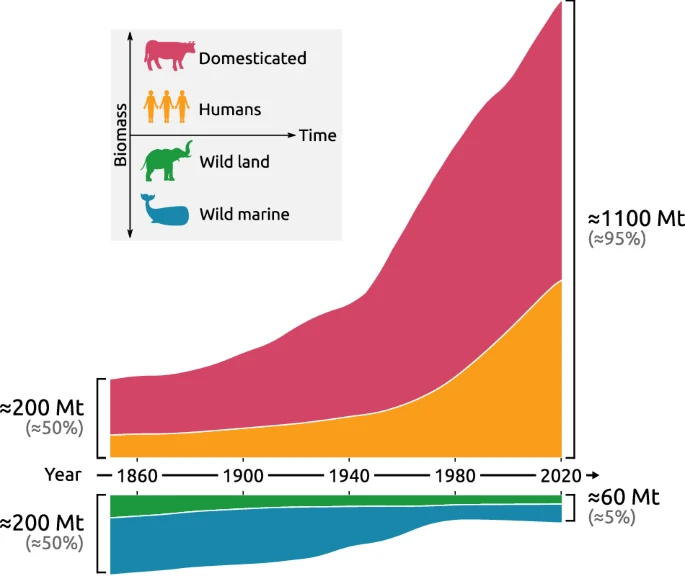

Greenspoon, L., Ramot, N., Moran, U. et al. The global biomass of mammals since 1850. Nat Commun 16, 8338 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-63888-z

Greenspoon, L., Ramot, N., Moran, U. et al. The global biomass of mammals since 1850. Nat Commun 16, 8338 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-63888-z

En 1850, environ la moitié de la biomasse des mammifères était constituée d'animaux sauvages et l'autre moitié, de nous-mêmes et des animaux que nous avons domestiqués. Maintenant, il y a 95% de nous et de nos mammifères préférés. Selon les estimations, dans les années 1850, la biomasse totale des mammifères sauvages était d'environ 200 millions de tonnes, soit à peu près l'équivalent de celle de l'humanité et de ses mammifères domestiques à cette époque. Depuis, les populations humaines et de mammifères domestiques ont connu une croissance rapide, atteignant leur biomasse totale actuelle d'environ 1 100 millions de tonnes. Durant la même période, la biomasse totale des mammifères sauvages a diminué de plus de moitié. Nous estimons que, malgré une légère augmentation ces dernières décennies, la biomasse mondiale des mammifères marins sauvages a diminué d'environ 70 % depuis les années 1850. Ceci permet de mieux comprendre les extinctions d'espèces observées, environ 2 % des espèces de mammifères marins étant considérées comme éteintes durant cette même période. Bien que les estimations historiques de la biomasse des mammifères sauvages reposent sur des données limitées et comportent diverses incertitudes, elles offrent une perspective complémentaire aux extinctions d'espèces et à d'autres indicateurs permettant de suivre l'état de la faune sauvage. Ce travail fournit en outre une analyse quantitative de l'évolution rapide, induite par l'homme, de la composition de la biomasse des mammifères au cours des deux derniers siècles.

Estimation de la biomasse mondiale de la classe des mammifères depuis 1850 (source : Greenspoon et al., 2025)

Lien ajouté le 6 décembre 2025

Clements, HS, Biggs, R., De Vos, A. et al. (2025). A place-based assessment of biodiversity intactness in sub-Saharan Africa [Évaluation territoriale de l’intégrité de la biodiversité en Afrique subsaharienne]. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09781-7

Des chercheurs ont évalué l’intégrité de la biodiversité africaine. Ils montrent que l’Afrique subsaharienne a perdu 24% de ses populations pré-industrielles et que cette mesure, fondée sur 200 experts, offre un outil territorial pour les politiques. Les informations régionales et locales sur la biodiversité sont utilisées pour cartographier et quantifier de manière exhaustive l'intégrité de la biodiversité en Afrique subsaharienne afin d'éclairer les politiques et la planification nationales et mondiales en matière de développement durable. Les pertes de biodiversité varient fortement selon les groupes. Les grands mammifères chutent jusqu’à 80%, alors que plantes herbacées et plantes à fleurs non ligneuses résistent mieux. Cette hétérogénéité révèle des gradients écologiques et des pressions différenciées selon les paysages. Les cartes régionales indiquent une forte diversité spatiale. Le Biodiversity Intactness Index (BII) tombe à 48% au Rwanda ou 53% au Nigeria alors qu’il dépasse 85% en Namibie et au Botswana. Ces contrastes soulignent le rôle des trajectoires d’occupation du sol et des modèles de gouvernance. Plus de 80% de la biodiversité restante se situe hors des aires protégées, dans forêts et parcours faiblement transformés. Ce constat réévalue l’importance des "working landscapes" pour 500 millions d’habitants dépendant directement des ressources naturelles. Les moteurs du déclin varient selon les biomes. Les terres cultivées intensivement font chuter le BII à 26% dans les prairies et savanes, tandis que la dégradation non agricole fragilise les forêts. Les vastes pâturages influencent fortement les dynamiques régionales. Les savanes humides et forêts d’Afrique de l’Ouest montrent les pertes les plus fortes. À l’inverse, l’Afrique centrale conserve de vastes massifs à haute intégrité. Ces contrastes rappellent la nécessité de politiques adaptées aux contextes socio-écologiques. Les évaluations globales surestiment souvent l’état réel des écosystèmes africains. Une approche ascendante intégrant connaissances locales et expertise scientifique réduit ces biais, affine la cartographie des pressions et fournit aux États africains des diagnostics mieux adaptés. L’étude propose un outil opérationnel pour planifier des trajectoires conciliant biodiversité et développement. Elle identifie où la biodiversité décline et où elle résiste, ouvrant la voie à des stratégies territoriales + justes, efficaces et contextualisées.

Lien ajouté le 9 janvier 2026

Patient Mindje Kayumba, Yaning Chen, Li Zhi, Richard Mind'je, Sikandar Ali (2025). The Earth's Terrestrial Biodiversity Hotspots in Land Use Debt [Les points chauds de la biodiversité terrestre dans la dette liée à l'utilisation des terres], https://doi.org/10.1029/2025EF006799

Une étude de l’Académie chinoise des sciences montre que les gds foyers mondiaux de biodiversité terrestre accumulent une "dette d’usage des terres". Ces espaces stratégiques concentrent les enjeux écologiques mais subissent des pressions humaines durables. Les 36 hotspots de biodiversité couvrent seulement 2,5% des terres émergées, mais abritent près de 50% des plantes et plus d’un tiers des vertébrés terrestres. Pourtant, plus de 85% de leur végétation originelle a déjà disparu sous l’effet des usages humains. Malgré l’adoption en 2015 de l’objectif de neutralité de la dégradation des terres, les foyers mondiaux de biodiversité restent structurellement marqués par des dynamiques de dégradation plus rapides que les efforts de restauration (décalage entre objs internationaux et trajectoires réelles). Les résultats montrent qu’environ 9,4% des hotspots ont été affectés par des changements d’usage des sols depuis 1992. Malgré des efforts de restauration après 2015, la dégradation domine encore, créant une dette globale de 29,1 millions d’hectares, surtout en Asie et en Amérique. Mais l’augmentation de la couverture végétale masque parfois la perte de fonctions écologiques comme le stockage du carbone ou la qualité des habitats. Restaurer efficacement suppose de cibler les fonctions, pas seulement l’apparence des paysages.

Articles connexes

Limites planétaires. Des chercheurs expliquent dans Nature pourquoi la Terre menace de devenir inhabitable

Une carte mondiale des types d'habitats terrestres

Cartographier l'empreinte humaine à la surface du globe

Un visualiseur de scénarios pour intégrer les contributions de la nature aux besoins de l'humanité (IPBES)

Comment la cartographie animée et l'infographie donnent à voir le changement climatique

Resource Watch, un portail intégré pour visualiser des jeux de données en vue d'assurer "un avenir durable" à la planète

Cartes et données sur les forêts en France et dans le monde

Atlas des Objectifs de développement durable (Banque mondiale)

Une carte mondiale des types d'habitats terrestres

Cartographier l'empreinte humaine à la surface du globe

Un visualiseur de scénarios pour intégrer les contributions de la nature aux besoins de l'humanité (IPBES)

Comment la cartographie animée et l'infographie donnent à voir le changement climatique

Resource Watch, un portail intégré pour visualiser des jeux de données en vue d'assurer "un avenir durable" à la planète

Cartes et données sur les forêts en France et dans le monde

Atlas des Objectifs de développement durable (Banque mondiale)