Source : Quilcaille, Y., Gudmundsson, L., Schumacher, D.L. et al. (2025). Systematic attribution of heatwaves to the emissions of carbon majors. Nature, 645, 392–398. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09450-9

L'attribution des événements extrêmes évalue l'impact du changement climatique sur les extrêmes climatiques, mais se concentre généralement sur des événements uniques. De plus, ces attributions quantifient rarement dans quelle mesure les acteurs anthropiques ont contribué à ces événements. Les chercheurs montrent ici que le changement climatique a rendu plus probables et plus intenses 213 vagues de chaleur historiques signalées entre 2000 et 2023, auxquelles chacun des 180 grands producteurs de carbone (producteurs de combustibles fossiles et de ciment) a contribué de manière substantielle. Ce travail s'appuie sur un cadre bien établi basé sur les événements. En raison du réchauffement climatique depuis 1850-1900, la médiane des vagues de chaleur au cours de la période 2000-2009 est devenue environ 20 fois plus probable, et environ 200 fois plus probable au cours de la période 2010-2019. Globalement, un quart de ces événements auraient été pratiquement impossibles sans le changement climatique. Les émissions des principaux polluants carbonés contribuent à la moitié de l'augmentation de l'intensité des vagues de chaleur depuis 1850-1900. Selon le principal polluant carboné, leur contribution individuelle est suffisamment élevée pour permettre la survenue de 16 à 53 vagues de chaleur, ce qui aurait été pratiquement impossible sous un climat préindustriel. Les auteurs étabblissent que l'influence du changement climatique sur les vagues de chaleur a augmenté et que tous les principaux polluants carbonés, même les plus petits, ont contribué substantiellement à leur apparition. Ces résultats contribuent à combler le manque de preuves permettant d'établir la responsabilité des extrêmes climatiques historiques.

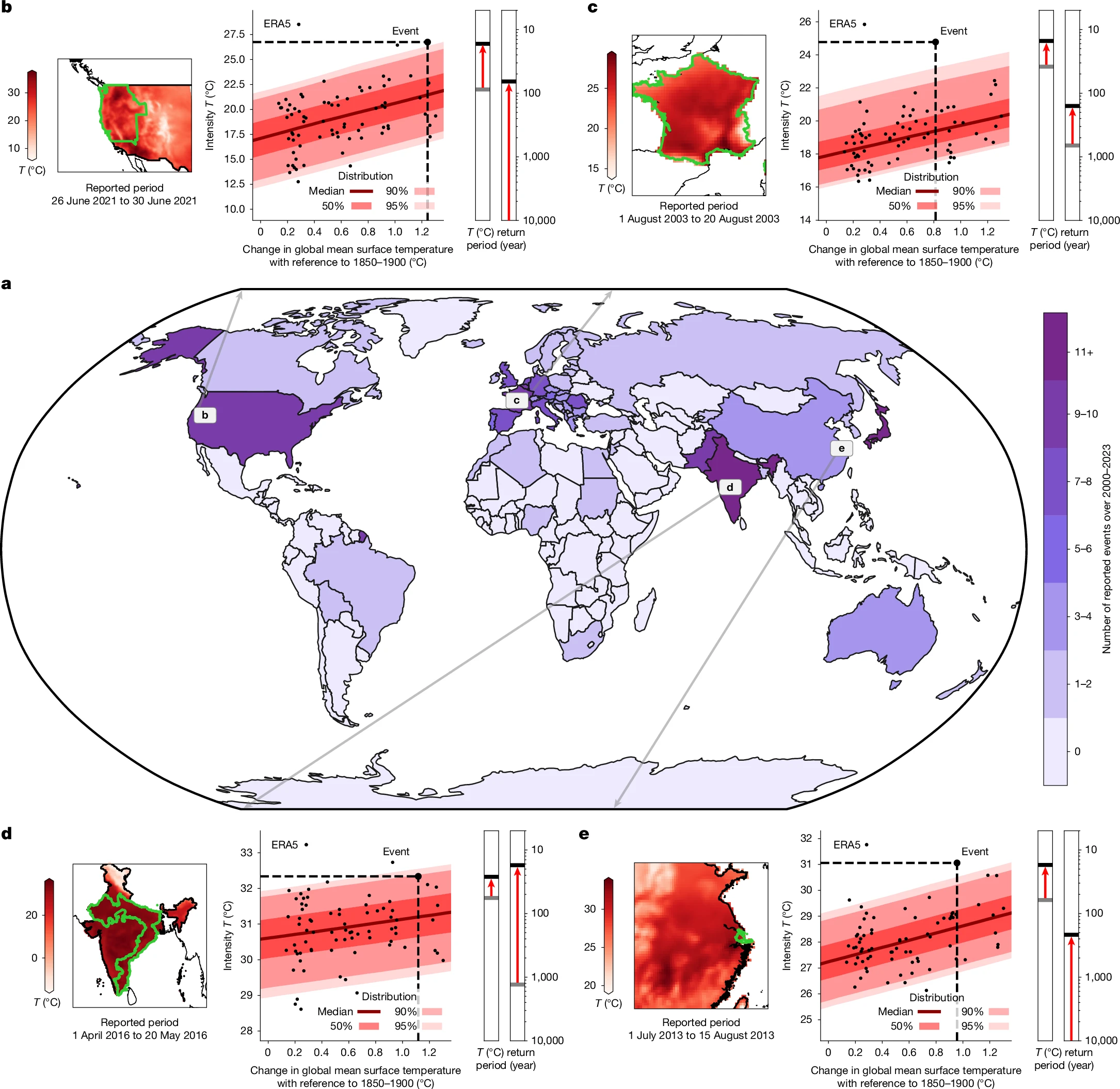

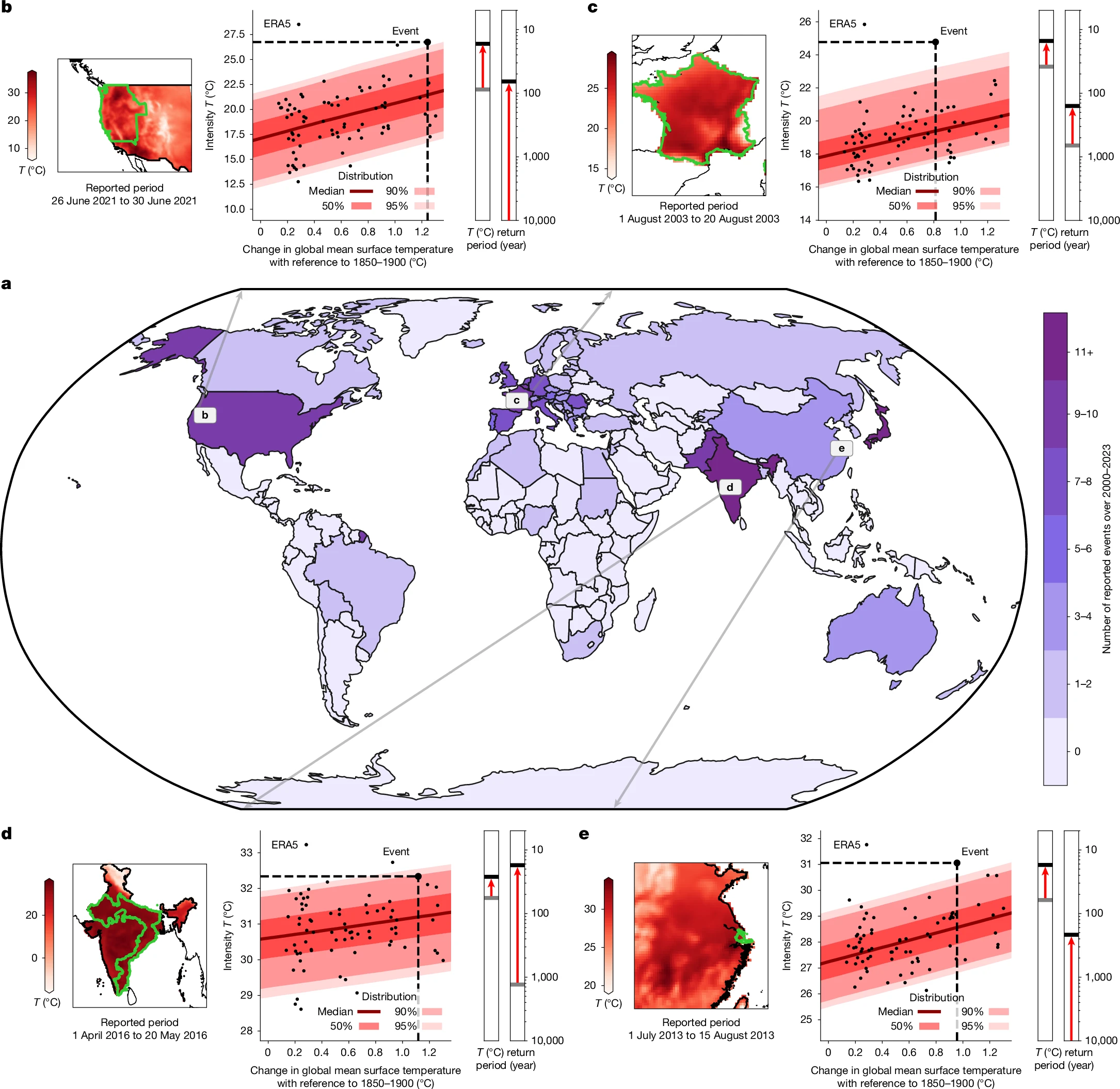

Fig.1 Pour chaque vague de chaleur signalée, la contribution du changement climatique à l’événement est évaluée à l’aide de modèles statistiques et de multiples sources de données (source :

Quilcaille et al., 2025). La carte indique le nombre de vagues de chaleur signalées par pays dans EM-DAT (

www.emdat.be) sur la période 2000-2023.

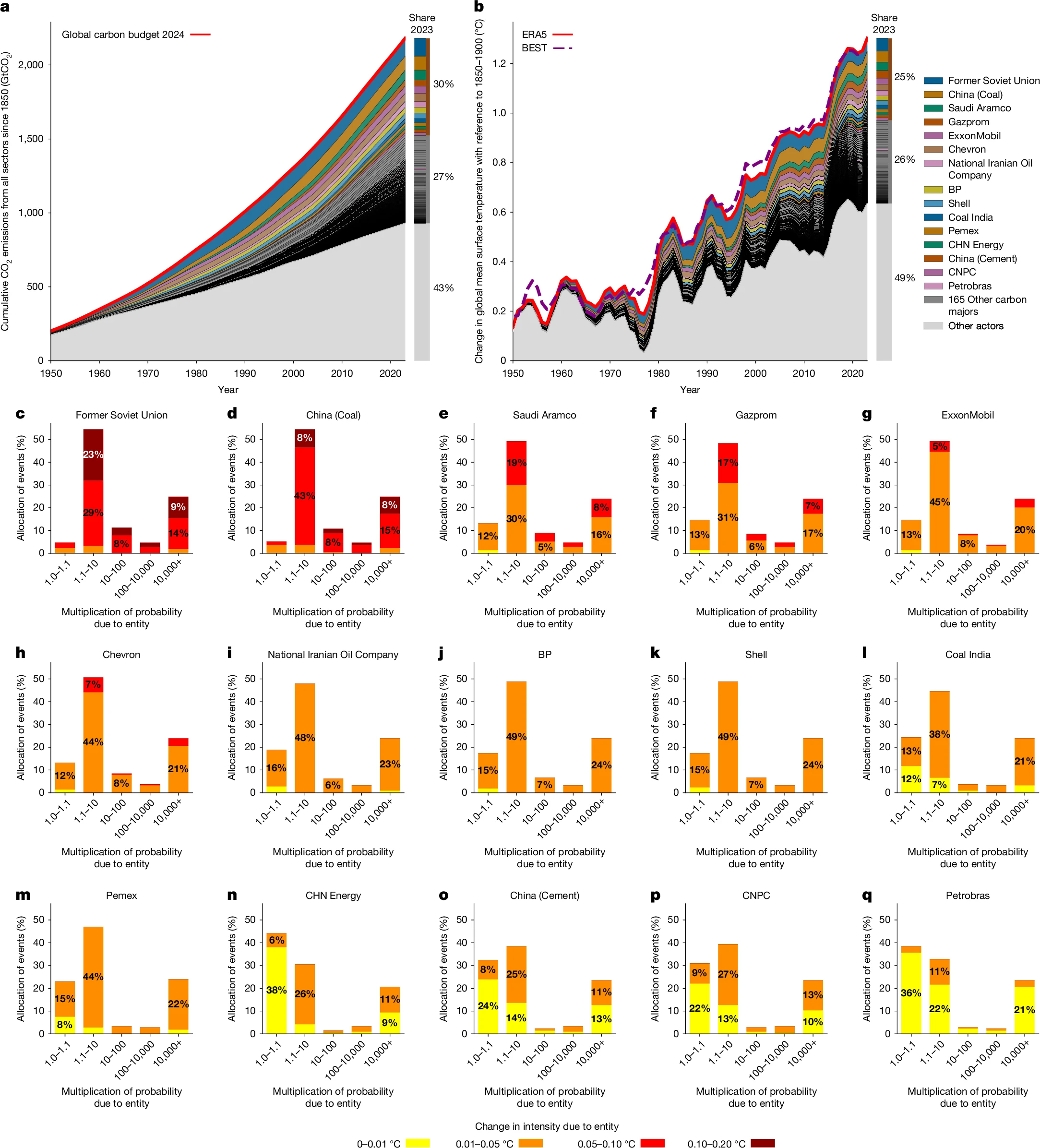

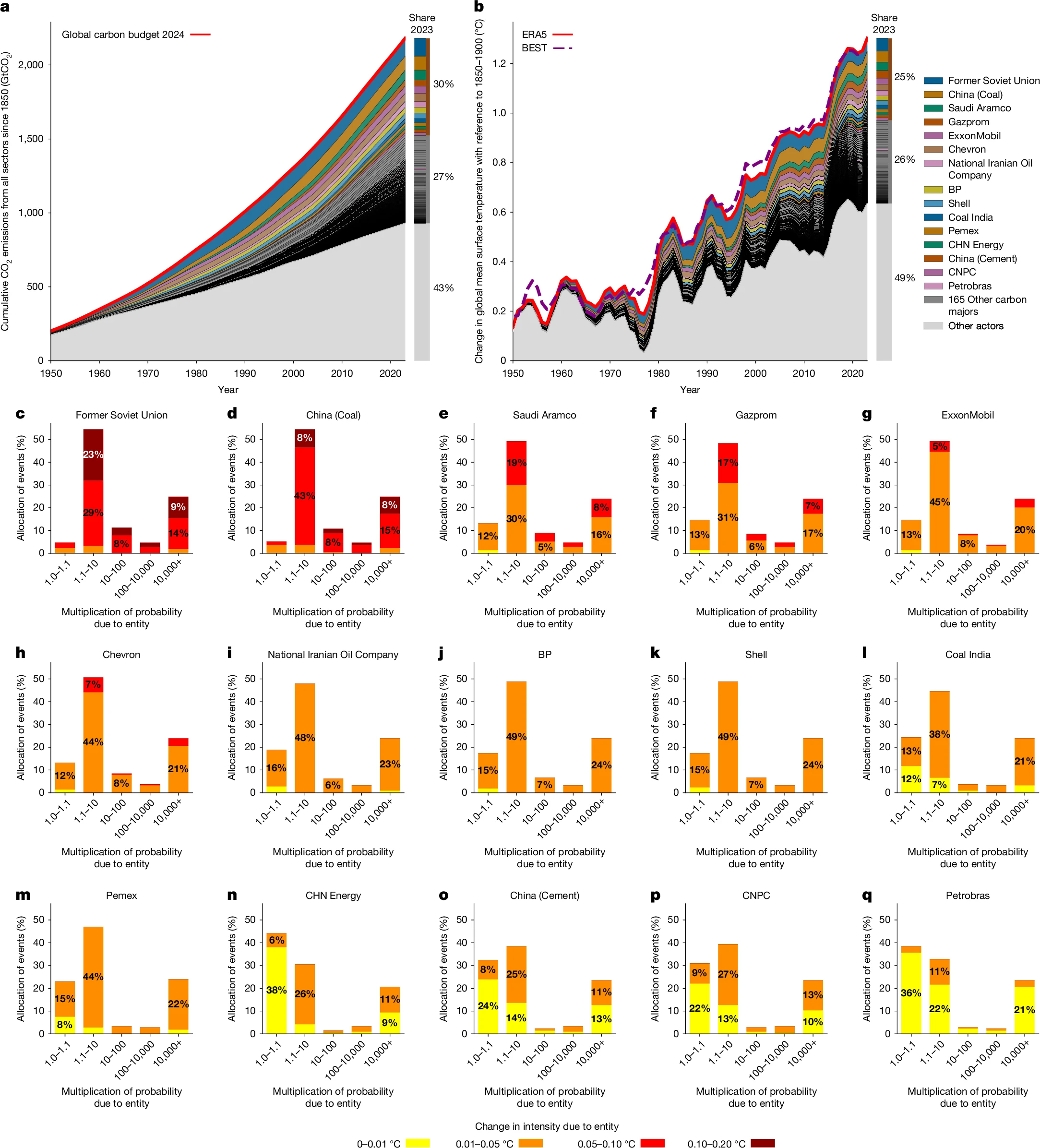

Pour chaque vague de chaleur signalée, la contribution du changement climatique à l’événement est évaluée à l’aide de modèles statistiques et de multiples sources de données. Les émissions des principaux producteurs de carbone sont estimées à partir des registres de production des entreprises et des facteurs d'émission associés, ce qui conduit à un ensemble de données qui fournit les émissions de CO2 et de CH4 pour 180 principaux producteurs de carbone sur la période 1854-2023. Au total, les émissions de ces principaux producteurs de carbone représentent 57 % du total des émissions anthropiques cumulées de CO2, y compris l'utilisation des terres sur la période 1850-2023. Si l'on considère uniquement les émissions des combustibles fossiles et du ciment, les émissions de ces principaux producteurs de carbone représentent 75 % des émissions cumulées de CO2 sur la période 1850-2023. Les principaux producteurs de carbone ont des contributions hétérogènes aux émissions de CO2. Les 14 principaux géants du carbone (l'ex-Union soviétique, la République populaire de Chine pour le charbon, Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Chevron, la National Iranian Oil Company, BP, Shell, l'Inde pour le charbon, Pemex, CHN Energy, la République populaire de Chine pour le ciment) représentent 30 % du total cumulé des émissions anthropiques de CO2, y compris l'utilisation des terres, soit à peu près autant que les 166 autres géants du carbone réunis (27 %). Au niveau national, 33 géants du carbone ont leur siège social aux États-Unis, représentant 10 % des émissions totales de CO2, et 33 géants du carbone ont leur siège social en Chine (12 % des émissions totales de CO2).

Fig. 2. Par leurs émissions, chaque grande puissance carbonée contribue au changement climatique et donc aux vagues de chaleur, même les plus petites (source : Quilcaille et al., 2025).

Comme le souligne

CarbonBrief, « les études d’attribution jouent déjà un rôle important devant les

tribunaux en fournissant des preuves qui aident les juges à déterminer la responsabilité. Alors que de plus en plus de poursuites judiciaires visent à tenir les entreprises à fortes émissions responsables de leur contribution aux impacts du changement climatique ou à contraindre les États et les entreprises à réduire leurs émissions et à prévenir l'aggravation des dommages climatiques, des travaux comme celui-ci constituent la base d'une prise de décision judiciaire éclairée. [...] L'article de Quilcaille & al. 2025 utilise l’une des méthodes d’attribution les plus anciennes et les plus couramment utilisées, appelée

attribution probabiliste. Plus précisément, il utilise la méthode définie par l’initiative

World Weather Attribution pour ses

analyses « d’attribution rapide ». Les auteurs ont d’abord choisi un « seuil » de température pour définir leur vague de chaleur.

Ils ont ensuite utilisé un modèle climatique global pour simuler deux mondes : l’un reproduisant la situation lors de la canicule, l’autre le climat de 1850 à 1900. Ce second scénario permet de représenter le climat d’un monde sans changement climatique d’origine humaine. Les auteurs ont exécuté leurs modèles des milliers de fois dans chaque scénario. Le climat mondial étant intrinsèquement chaotique, chaque simulation de l'évolution du climat sur plusieurs années produit une progression des températures légèrement différente. Cela signifie que certaines simulations simulent la canicule, tandis que d'autres ne le font pas. Les auteurs comptent le nombre de fois où la température seuil a été atteinte à chaque exécution du modèle. Ils ont ensuite comparé la probabilité de franchir ce seuil dans un monde soumis au changement climatique et dans un monde sans changement climatique. »

Articles connexes

Terres cultivées et évaluation mondiale des émissions de gaz à effet de serre

Quand la lutte contre les émissions de CO₂ passe par la dénonciation des entreprises les plus concernéesLes plus gros émetteurs directs de CO₂ en France