Publié presque tous les ans depuis 1990, l’Indice de développement humain (IDH) est devenu l’indicateur phare du PNUD et fait désormais partie des indicateurs de référence permettant d’évaluer le développement socio-économique des pays à l'échelle mondiale. L’IDH est une mesure de synthèse ou moyenne à pondération égale (une

même valeur 1 est accordée à chaque dimension) qui prend en compte l’espérance de vie, l'alphabétisation et la scolarisation ainsi que le niveau de vie (Produit National Brut par habitant).

La carte de l'IDH en 2022 (source : Our World in Data)

Cliquer au bas de la carte pour changer l'année ou accéder aux données

Cliquer au bas de la carte pour changer l'année ou accéder aux données

Accès aux données de l'IDH 1990-2022 (à télécharger sur le site du PNUD) :

http://hdr.undp.org/en/indicators/137506

L'IDH fait l'objet de critiques que l'on peut regrouper en trois grandes catégories (Garabedian & Hoarau, 2011) :

- celles montrant les limites de l’indicateur comme mesure efficace du développement à cause de la qualité et de la disponibilité des données nécessaires à sa construction ;

- celles qui mettent en évidence les limites techniques de l’outil ;

- celles soulignant le besoin d’intégrer des informations cruciales supplémentaires dans l’indicateur, notamment en termes d’inégalités dans la distribution des dimensions à l’intérieur d’une même population.

L'IDH a lui-même évolué et a donné lieu à des indicateurs plus spécifiques comme l’Indicateur Sexospécifique

de Développement Humain (ISDH), l’Indice de Participation des Femmes (IPF), l’Indice de Pauvreté Humaine (IPH) ou encore l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM).

Dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), les Nations Unies ont inclus la « réduction des inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays » comme l’un des principaux objectifs à atteindre d'ici 2030. Un nouvel indice de développement humain à l'échelle infranationale (SHDI) a été mis en place afin de mettre en évidence les disparités à l'intérieur des pays.

Accès aux données du SHDI sur le site du Global Data Lab :

http://globaldatalab.org/shdi/

Accès aux fichiers shp (pour intégration dans un SIG) :

http://globaldatalab.org/shdi/shapefiles/

Vue détaillée de la carte sur MapPorn

L'indicateur de développement humain infranational (SHDI) est disponible dans 160 pays et couvre 1 600 unités géographiques (99% de la population mondiale). Son calcul est identique à celui de l'IDH avec les quatre indicateurs (PNB/hab, espérance de vie, alphabétisation et scolarisation). Dans les pays où ces indicateurs ne sont pas disponibles au niveau infranational, ils ont été estimés à partir des informations disponibles. Les indicateurs sont construits de manière à ce que leurs moyennes nationales soient égales aux valeurs nationales du PNUD. Au niveau national, le SHDI est donc égal à l'IDH officiel de chaque pays.

La carte montre les variations infranationales du développement humain pour l'année 2015. Elle permet d'avoir une image plus nuancée que la carte de l'IDH par pays. La distribution des valeurs de SHDI permet d'identifier les groupes de développement humain élevé, moyen et faible, qui dépassent parfois les frontières nationales. C’est le cas dans les régions très développées entourant les Alpes (notamment en France, Suisse, Allemagne, Autriche et Italie), dans les régions côtières moyennement développées situées dans le golfe de Guinée (Nigeria, Ghana, Togo, Bénin Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon) ou dans les régions les moins développées des pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Mali, Niger, la République centrafricaine, Soudan du Sud).

Bien que plus précis que l'IDH par pays, l'indicateur de développement humain infranational soulève de nouvelles questions (Hammouda, 2012). Quelle est la plus petite unité territoriale où les différentes données nécessaires au calcul de l’IDH sont disponibles ? Faut-il opter pour un regroupement préétabli (a priori) ou procéder à un regroupement de ces unités primaires a posteriori en fonction de leur IDH ? Au delà de l'intérêt et des limites de cet indicateur composite se posent donc des problèmes de choix de la maille territoriale.

Indice de développement humain à l'échelle infranationale (source : Smits & Permanyer)

Accès aux données du SHDI sur le site du Global Data Lab :

http://globaldatalab.org/shdi/

Accès aux fichiers shp (pour intégration dans un SIG) :

http://globaldatalab.org/shdi/shapefiles/

Vue détaillée de la carte sur MapPorn

L'indicateur de développement humain infranational (SHDI) est disponible dans 160 pays et couvre 1 600 unités géographiques (99% de la population mondiale). Son calcul est identique à celui de l'IDH avec les quatre indicateurs (PNB/hab, espérance de vie, alphabétisation et scolarisation). Dans les pays où ces indicateurs ne sont pas disponibles au niveau infranational, ils ont été estimés à partir des informations disponibles. Les indicateurs sont construits de manière à ce que leurs moyennes nationales soient égales aux valeurs nationales du PNUD. Au niveau national, le SHDI est donc égal à l'IDH officiel de chaque pays.

La carte montre les variations infranationales du développement humain pour l'année 2015. Elle permet d'avoir une image plus nuancée que la carte de l'IDH par pays. La distribution des valeurs de SHDI permet d'identifier les groupes de développement humain élevé, moyen et faible, qui dépassent parfois les frontières nationales. C’est le cas dans les régions très développées entourant les Alpes (notamment en France, Suisse, Allemagne, Autriche et Italie), dans les régions côtières moyennement développées situées dans le golfe de Guinée (Nigeria, Ghana, Togo, Bénin Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon) ou dans les régions les moins développées des pays d’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Mali, Niger, la République centrafricaine, Soudan du Sud).

Bien que plus précis que l'IDH par pays, l'indicateur de développement humain infranational soulève de nouvelles questions (Hammouda, 2012). Quelle est la plus petite unité territoriale où les différentes données nécessaires au calcul de l’IDH sont disponibles ? Faut-il opter pour un regroupement préétabli (a priori) ou procéder à un regroupement de ces unités primaires a posteriori en fonction de leur IDH ? Au delà de l'intérêt et des limites de cet indicateur composite se posent donc des problèmes de choix de la maille territoriale.

Références

Mesurer le développement : la carte de l’IDH 2017(Cartolycée).

Improved Subnational HDI of the World (MapPorn).

Jérôme Accardo, Fabrice Murat, Gaël de Peretti, L’indice de développement humain : une approche individuelle, INSEE.

Nacer-eddine Hammouda, Approche méthodologique pour le calcul des Indicateurs de Développement Humain au niveau infranational, Les cahiers du CREAD n°102-2012

Lien ajouté le 1er mars 2020

Carte de l'espérance de vie à l'échelle infranationale en 2018 (MapPorn)

Life Expectancy of Subnational divisions 2018 https://t.co/9wfrj5MZEH pic.twitter.com/7NKDS3ZUQd— The Big Data Stats (@TheBigDataStats) March 1, 2020

Construire la carte de l’#IDH 2018 avec Magrit. Une activité pour réfléchir au rôle de la discrétisation en cartographie https://t.co/M8rO1G4LaI Adaptable en classe de seconde pour l’année prochaine. pic.twitter.com/2BOTFZDRRw— jc fichet (@cartolycee) May 6, 2020

Liens ajoutés le 18 janvier 2024

DOSE – Ensemble de données mondiales sur la production économique infranationale déclarée (article de la revue Nature avec données disponibles)

https://www.nature.com/articles/s41597-023-02323-8

Estimation du produit intérieur brut agricole local (AgGDP) à travers le monde (article de la revue Earth System Science avec données disponibles)

https://essd.copernicus.org/articles/15/1357/2023/

https://essd.copernicus.org/articles/15/1357/2023/

Lien ajouté le 10 février 2024

Il n'est pas toujours évident de trouver des données démographiques au niveau mondial à l'échelle infranationale. Heureusement, il existe plusieurs ensembles de données géospatiales sur la population que l'on peut utiliser à la place. Liens proposés par @yohaniddawela https://t.co/G3httf1XiW

— Sylvain Genevois (@mirbole01) February 10, 2024

Lien ajouté le 2 mai 2025

Le Global Data Lab a produit un nouvel ensemble de données sur l'IDH à l'échelle infra-nationale encore plus précis. Il ajoute des estimations HDI au niveau des pixels (à une résolution d'environ 10 km). Celles-ci sont plus granulaires que l'ensemble de données du Global Data Lab réalisées au niveau HDI admin-2.

Le Global Data Lab a produit un nouvel ensemble de données sur l'IDH à l'échelle infra-nationale encore plus précis. Il ajoute des estimations HDI au niveau des pixels (à une résolution d'environ 10 km). Celles-ci sont plus granulaires que l'ensemble de données du Global Data Lab réalisées au niveau HDI admin-2.

Accès à l'article scientifique :

Luke Sherman, Jonathan Proctor, Hannah Druckenmiller, Heriberto Tapia & Solomon M. Hsiang (2023). Global High-Resolution Estimates of the United Nations Human Development Index Using Satellite Imagery and Machine-learning, https://www.nber.org/papers/w31044

Liens ajoutés le 2 octobre 2025

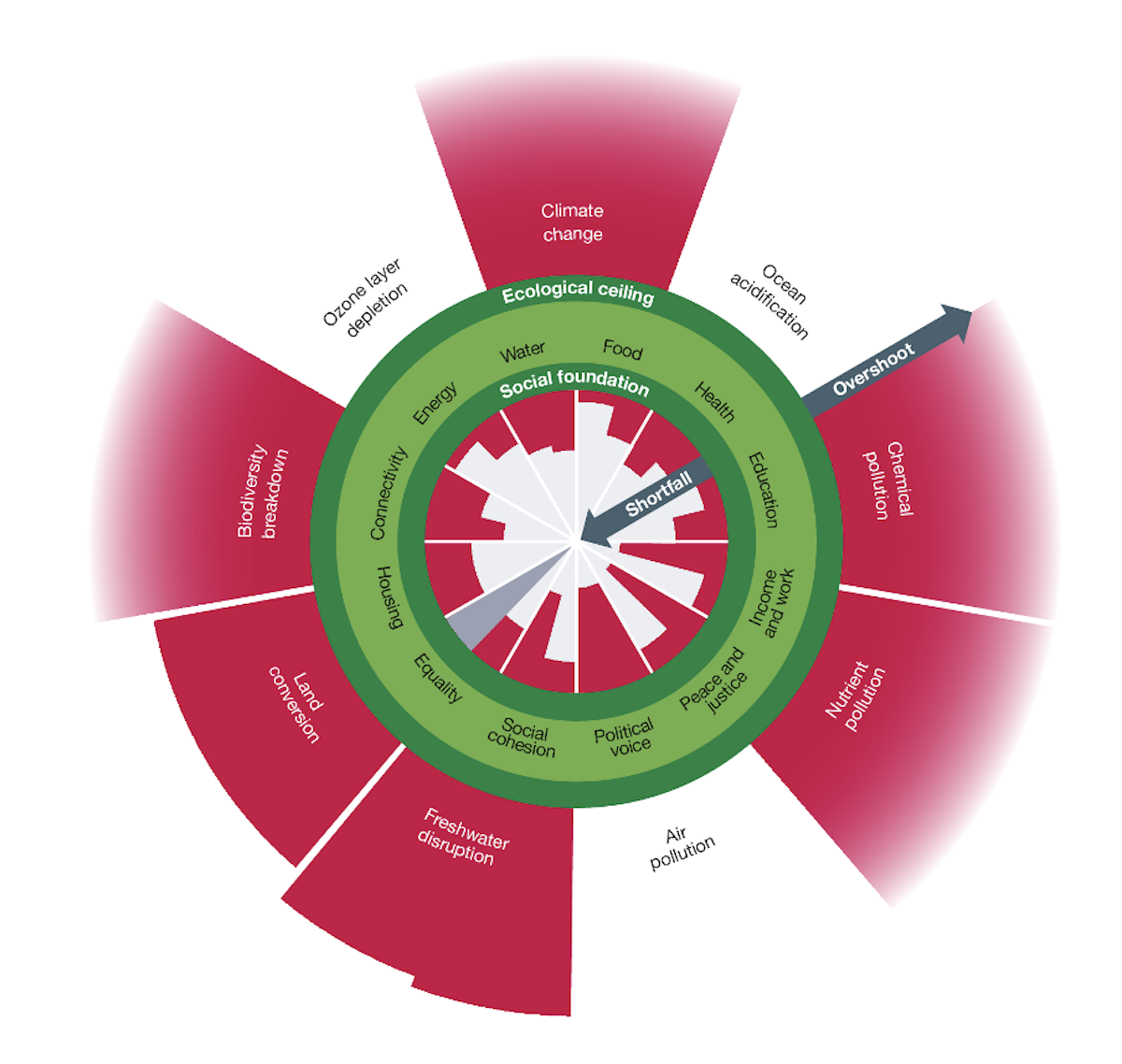

« Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance » (Nature)

Andrew Fanning et Kate Raworth montrent que, malgré un PIB mondial qui a plus que doublé entre 2000 et 2022, des milliards de personnes restent privées de besoins essentiels, tandis que la planète dépasse ses limites écologiques. Aucun pays n’atteint l’équilibre entre justice sociale et respect des limites écologiques. Les pays riches parviennent souvent à assurer les besoins de base, mais au prix d’une forte surconsommation. Les pays pauvres, eux, restent marqués par des manques sociaux persistants. Les chercheurs plaident pour dépasser le PIB, indicateur limité qui masque ces déséquilibres. Ils insistent sur la nécessité d’économies régénératives, capables de restaurer les écosystèmes, et distributives, en mesure de réduire les écarts entre sociétés et entre pays.

« La PIB Mania nous mène à l’extinction : la nouvelle étude du Donut est sans équivoque » (Bon Pote)

Proposé pour la première fois par Kate Raworth dans un working paper d’Oxfam en 2012, le donut est une représentation graphique de la situation sociale et écologique du monde, d’un pays, d’une ville, ou même d’une organisation. On y retrouve deux cercles concentriques. L’intérieur du donut (la fondation sociale) est composée d’une douzaine de minima sociaux sous lesquels il ne faudrait pas tomber ; son périmètre extérieur (les plafonds écologiques) rassemble les différentes limites planétaires qu’il faudrait se garder de dépasser. La zone en vert entre le plancher social et le plafond écologique représente « un espace sûr et juste pour l’humanité ».

« Un aperçu de "l'économie du donut" : pourquoi la résolution de la crise planétaire dépend de la croissance des pays du Sud » (The Conversation)

Carol Tomaz, doctorante à l’Université de Brasilia, explore la théorie de "l’Économie Donut" de Kate Raworth, qui lie équilibres écologiques et justice sociale. Son article souligne l’urgence d’un modèle de prospérité adapté au Sud global face à la crise planétaire.

Le modèle du Donut définit deux anneaux : la base sociale (santé, éducation, égalité) et le plafond écologique (climat, biodiversité, eau). Entre les deux se trouve l’espace "sûr et juste" où l’humanité peut prospérer sans épuiser la Terre. Or, les données de 2025 montrent un double déséquilibre : déficit social dans les pays pauvres et excès écologique dans les pays riches. 85% de la population mondiale vit sous la "ligne de pauvreté sociale" malgré une surexploitation croissante des ressources. Le concept remet en cause le modèle économique dominant fondé sur la croissance illimitée du PIB. Ce paradigme ignore la finitude écologique et l’injustice sociale, deux réalités que le Donut replace au centre de la réflexion sur le développement.Les chercheurs rappellent que le Sud global ne peut adopter un modèle de "décroissance" sans d’abord atteindre la base sociale. En Afrique subsaharienne, 85% des habitants restent sans électricité, et au Brésil, 28,5 millions souffrent d’insécurité alimentaire. Le Donut devient alors un processus en deux temps : un "croissance juste" pour assurer les besoins essentiels, puis une phase de stabilisation éco-sociale. Cette transition doit intégrer des pratiques culturelles et indigènes fondées sur la suffisance et la justice. L’économie du Donut offre ainsi une boussole pour habiter durablement la planète. En reliant justice sociale et sobriété écologique, elle redéfinit la prospérité comme équilibre, non comme expansion. Le défi reste immense pour le Sud global.

État actuel du déficit et du dépassement des limites sociales et planétaires à l’échelle mondiale (source : Fanning et Raworth, 2025)

Lien ajouté le 27 octobre 2025

« Classement : Les plus grandes économies du monde en 2026 » (Visual Capitalist)Selon le rapport d’octobre 2025 publié par le Fonds monétaire international (FMI), les perspectives de l’économie mondiale pour 2026 sont prudentes. L'organisation affirme que la croissance mondiale ralentit dans un contexte de fragmentation et de montée du protectionnisme. Des risques de baisse importants existent, allant d'une éventuelle réévaluation des valeurs technologiques à une érosion de l'indépendance institutionnelle susceptible d'affaiblir les décisions politiques. Le site Visual Capitalist Néanmoins, nous examinons chaque année la répartition du PIB de chaque pays, en utilisant les projections 2026 du datamapper du FMI. Cette infographie montre comment les 124 000 milliards de dollars du PIB mondial nominal prévus en 2026 par le FMI seront répartis entre les pays. Il faudrait pouvoir rapporter l'importance des économiés également à d'autres indicateurs : population, émissions de CO2, ressources en eau, budgets militaires, consommation énergétique... un peu comme le fait le site de l'ONU par rapport aux ODD. Il est possible d'utiliser le simulateur Earth4All pour tester l'impact des politiques publiques sur ces indicateurs.

Lien ajouté le 30 janvier 2026

« Pays développés » et « pays en développement » : des notions caduques ? (The Conversation).

Thomas Melonio, chef économiste et directeur exécutif à l’Agence française de développement (AFD), a récemment publié avec Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, et Jean-David Naudet, chargé de recherche au sein de cette même organisation, Au-delà de la « dichotomanie (2025), une étude qui interroge la pertinence de deux notions centrales de l’aide publique au développement : celles de « pays développés » et de « pays en développement ». Cette manière de classer les pays structure encore aujourd’hui notre compréhension des inégalités mondiales, de l’aide internationale et des grandes politiques globales. Mais est-elle encore justifiée à l’heure où les trajectoires économiques, sociales et politiques des pays sont de plus en plus diverses et imbriquées ?

Articles connexes

Le calcul de l'IDH prend désormais en compte les pressions exercées sur la planète (IDHP)

Atlas mondial sur la pauvreté et les inégalités à l'échelle infranationale (Banque mondiale)

Un indice de vulnérabilité infranational (SGVI) pour les pays à revenu faible et intermédiaire

Étudier les migrations à l'échelle infranationale pour l'ensemble des pays du monde

Cartographie de la qualité des données d'enquêtes dans 33 pays d'Afrique subsaharienne

Country T-SNE, une solution de data visualisation originale pour comparer des pays entre eux

Numbeo, une banque de données et de cartes sur les conditions de vie dans le monde : à utiliser avec prudence !